「買った本や借りた本は最後まで読みきるべきだ」と多くの人が思っているはずです。確かに、最後まで読了したほうが得られる知識も多く、いいことのように思えるかもしれません。しかし、『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』(ダイヤモンド社)を上梓した株式会社明治クッカー代表取締役の西原亮さんは、意外にも「本は読みきらないことが大切」だと語ります。そのほか、「仕事ができる人」に特徴的に見られる読書習慣について教えてくれました。

構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人

【プロフィール】

西原亮(にしはら・りょう)

1983年生まれ、千葉県出身。株式会社明治クッカー代表取締役。慶應義塾大学卒業後、アメリカ・ニューヨークに拠点を置く投資ファンドと大手総合商社の合弁にて設立された経営コンサルティング会社に入社。主に全社組織改革、新規事業立案、新興国への海外事業展開戦略などのプロジェクトに参加。担当企業はグローバル大手印刷機器会社、イスラエル大手製薬会社、国内大手通信会社など多数。同社で5年の勤務を経て30歳を迎えた2013年、父親の跡を継ぐために明治クッカーに参画、同年8月より代表取締役に就任。万年赤字、廃業加速、低賃金、採用難、超アナログの産業において、売上、従業員数ともに10年で700%の成長を実現。2019年より「にっしー社長」としてYouTubeおよびTikTokにてビジネススキルの情報発信を開始。YouTubeのチャンネル登録者数は10万人、TikTokフォロワーは20万人を超える。

もつべきは、「なぜ本を読むのか」という目的意識

仕事の定義については多くの見方がありますが、「アウトプットこそが仕事」というのもそのひとつでしょう。でも、まったく勉強をしていない人が良質なアウトプットを実現するのは不可能です。つまり、「仕事ができる人」になろうと思えば、アウトプット以前にインプットの質を高めることが欠かせないのです。

そこで、インプットの質を高めるための方法を紹介していきましょう。そのひとつが、「本を読みきらない」というものです。もちろん、小説など娯楽として楽しむための読書は別ですが、ビジネス書など情報を入手するための読書に限っては、「読みきらない」ことがポイントになります。

じつは、コンサル会社に所属していた頃のまだ若かった私は、反対に「本を読みきろう」としていました。「せっかく買ったのだから全部読まないともったいない」「ここまで読んだのだから最後まで読みきろう」という意識が強く働いていたのです。

逆に足りていなかったのが、「なぜ本を読むのか」という目的意識です。仕事のための読書には、なんらかの情報を得るという目的が必ず存在します。つまり、求めていた情報さえ入手して目的を果たせば、残りは読む必要などないのです。

コンサル会社時代の上司から言われ、強く印象に残っている言葉があります。それは、「たった1文でも自分に刺さって仕事に使えるようになったら、その本の役目は終わりだと思え」というものでした。自分の行動が変われば、それ以上、本を読む必要はない。むしろ、惰性で読み続けるのは時間の無駄でしかないと教えられたのです。

誰にとっても時間は有限なものです。それこそ、目の前の仕事をこなしながら読書をするビジネスパーソンなら、時間はさらに貴重なものと言えます。私自身の経験からも「もったいない」と思う気持ちも十分に理解できますが、必要ない情報をインプットするための読書に貴重な時間を割くより、インプットした情報をどのように活かすのか、どのように行動を変えていくのかと考えることに時間を割くほうがはるかに有益です。

本を「答え合わせ」に使って、記憶を強化する

また、インプットの質を高めるには、「仮説を立てて読む」こともおすすめです。もう少し簡単に言うと、本を「答え合わせに使う」のです。

先述したように、仕事における読書には、必要な情報を得るという目的が存在します。その目的を果たせるかどうかは、本の目次を見れば「このへんに必要なことが書かれていそうだ」とわかるはずです。

でも、そのまま本を読み始めるのはちょっと待ってください。その前に、「こういうことが書かれているのではないか」と自分なりに考えるのです。そうしてから、ようやく本を読み始めましょう。

するとなにが起きるかというと、「ギャップ」が見えるのです。「え、そういうことなの?」「こう思っていたけれど、全然違った」といった「予想外」を感じる経験が、インプットの質と記憶の定着を強化してくれます。

テレビドラマや小説でもそうではないですか? 「いままでの流れから、こうなるんじゃないかな」と思っていたこととまったく異なる予想外の展開になるような作品は印象に残りますよね。

もちろん、この読書法は、「正解」だった場合にも同様の効果を期待できます。事前になにも考えずに読めば「ふーん、そうなんだ」で終わってしまいますが、自分でしっかり考えたことが「やっぱり思っていたとおりだった!」となれば、記憶に強く刻まれることになるでしょう。

スライド3枚に要約し、「自分の宝」となる情報にする

最後に紹介するのは、本の内容を「スライド3枚に要約する」というものです。先に、読書により「インプットした情報をどのように活かすのか、どのように行動を変えていくのかと考える」と述べました。しかし、実際にそうすることは容易ではありません。忙しい毎日のなか、どうしても「読んで終わり」、場合によっては「無駄な読書」になってしまうこともあります。

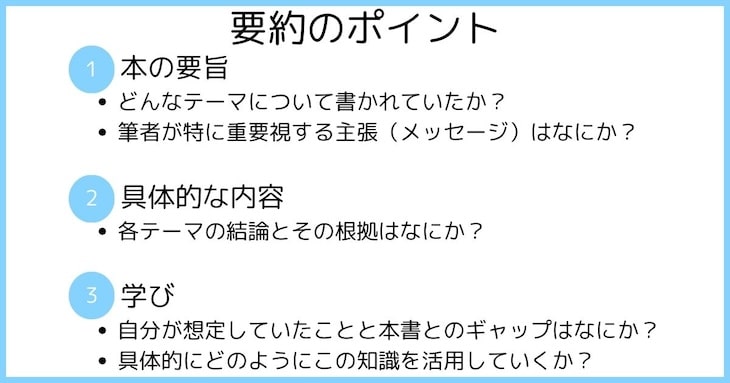

そこで、「スライド3枚に要約する」ことで、「読んで終わり」になるのを避けられます。ただ、要約することもまた簡単ではありませんから、要約のポイントも紹介しておきます。

「書籍の要旨」「具体的な内容」「学び」という3構造で要約することで、端的にまとめやすくなります。そして、たった3ページで1冊の本の内容を振り返ることもできるようになるのです。自分自身の力で要約した情報は、しっかりと身になる自分の宝となってくれるでしょう。

また、こうして鍛えた要約力は、ほかの場面でも大いに役立つものです。AIの要約力はますます高まっていますが、たとえば商談の場でAIを使うわけにはいきません。即時性の高いコミュニケーションにおいて、「ここまでをまとめると、こういうことですね?」「でしたら、こうしてはどうでしょうか」などとその場を円滑に進められることにつながる要約力は、ビジネスパーソンにとって大きな武器になってくれるはずです。

【西原亮さん ほかのインタビュー記事はこちら】

仕事ができる人の絶対条件とは? 「得意なこと」に時間を割きがちな人は要注意

【仕事ができる人の「当たり前」】ToDoリスト作成だけで終わらない、成果につなげるタスク管理

清家茂樹(せいけ・しげき)

1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。