あなたは、いまの自分を受け入れられていますか? 短所から目を背けず、かといって自分を批判しすぎることもなく、ありのままの自分を認められているでしょうか?

「自分へのダメ出しがやめられない」

「自分を好きになってくれる人なんていないんじゃ……」

そう感じているなら、「自己肯定感を高める」ことを考えてみてください。

この記事では、自己肯定感を高めたほうがいい理由と、高める方法を説明していきます。これから紹介する習慣を取り入れれば、ポジティブ思考が自然と身につき、自己肯定感が高まっていきますよ。

自己肯定感の概要と、自己肯定感が低くなる原因については、「自己肯定感が低い人の4大特徴×原因4つ×高め方4選」をお読みください。

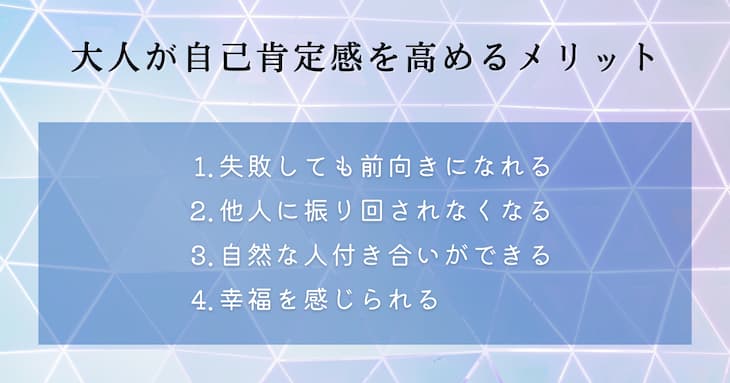

大人が自己肯定感を高めるメリット

まずは、自己肯定感を高めるとどんないいことがあるのか、把握しておきましょう。

失敗しても前向きになれる

必要なものを買い忘れたり、仕事の締切を破ってしまったり。ミスをすると多少なりとも落ち込みますよね。

こんなとき自己肯定感が高ければ、ネガティブになりすぎず、気分を切り換えられます。ウェルビーイングなどを研究する前野隆司氏(慶應義塾大学教授)らの論文「社会人における楽観性・自尊心とコミュニケーションスキルがレジリエンスに及ぼす影響」によると、「自尊心」の高さは「レジリエンス」の高さと関係しているそうです。

自尊心とは、自己肯定感と同じく、self-esteemの訳語です。詳しくは「自尊心と自己肯定感の違いとは? 意味をわかりやすく解説!」で説明しています。

そしてレジリエンスとは、困難な状態から立ち直れる能力です。

つまり、自己肯定感を高めれば、気分が落ち込んでも回復しやすくなると考えられます。何か失敗をしたとき、恥ずかしさや罪悪感を強く感じることが多いなら、自己肯定感を高めると心が楽になるかもしれません。

他人に振り回されなくなる

自己肯定感を高めると、人の顔色をうかがうことなく、自分で考え自分で決められるようになります。

心理カウンセラー・中島輝氏によると、自己肯定感の一種に「自己決定感(自分で決定できる感覚)」があります。自己決定感が不足している人には、次のような傾向があるそうです。

とにかく失敗したくないために、周囲に合わせようとしてしまいます。そのほうが楽だし、ときに得をすることもあるからです。それによって、ますます自分でものごとを決められなくなる悪循環に陥ります。

(引用元:プレジデントオンライン|「いい人」のままでは永遠に幸せにはなれない…自己肯定感の低い人が間違えている「自分軸」の作り方 太字による強調は編集部が施した)

自己肯定感が高ければ、失敗を過度には恐れないため、無理をして周囲に合わせる必要もありません。「Aさんはああ言ってるし、そのとおりにしたほうがいいのかな……」ではなく、「私はこう思うから、こうしよう」と自分の考えに基づいて決められるのです。

自分の意見を言うのが怖かったり、「どうする?」とまわりに尋ねることが多かったりするなら、ぜひ自己肯定感を高めていきましょう。

自然な人付き合いができる

自己肯定感を高めれば、自然体で人と付き合えるようになります。心理療法士のシュテファニー・シュタール氏によると、自己肯定感の低い人には、他人との争いを極端に嫌がり「場の調和を保とうと必死」になる人が少なくないそうです。

調和を意識しすぎると、相手と意見が異なることを恐れ、自分の考えを押し込めるようになります。そして、次のような問題が起こるそうです。

ハーモニー志向者は相手のことをすぐに「自分よりも優位に立つ大きな存在」と認識し、この「認識のゆがみ」のために被害者意識を持ちやすくなります。

つまり、強そうに見える相手に対する不安から、その相手に自発的に従い、実際には自分が望んでいないことまでもしてしまう。

(引用元:東洋経済オンライン|「自己肯定感が低い人」が起こしがちな問題行動 太字による強調は編集部が施した)

自ら進んで相手に合わせているはずが、「服従させられている」と感じてしまうのです。「自分は被害者で、向こうは加害者」という意識だと、不満は募っていくばかりですし、その感情は言動を通して相手に伝わるでしょう。

相手は「この人、いつも不満そうだな」と感じ、居心地悪く思うはず。「調和」を追求しすぎた結果、双方にとって楽しくない関係になってしまうのですね。

このような問題も、自己肯定感を高めることで解消に近づきます。

人によって意見が異なるのは当然のこと。自己肯定感を高めれば、自分の意見が他人と違うことを恐れず、適切に自己主張できるようになります。

そのため、被害者意識を育てることなく、相手にとっても自分にとっても心地よい関係を築けるのです。

幸福を感じられる

このように、自己肯定感を高めることには大きなメリットがあります。落ち込んでも立ち直れ、人の顔色をうかがうことをやめ、自然体の関係を築けるようになれば、生きるのがかなり楽になると思いませんか?

自己肯定感を高めれば、幸せを感じやすくなるのです。「幸福学」の研究で知られる前野隆司氏は、「自己肯定感が高い人は幸せ、低い人は不幸せと言い切れるくらい強い結びつきがあります」と語っています(NewsPicks|【疑問解明】頑張ってるのに、なぜ「自己肯定感」が低いままなのか)。

「失敗するとなかなか立ち直れない」

「いつもまわりに合わせてばかり」

と感じているなら、自己肯定感を高めることを意識してみてください。幸せや安らぎを感じやすくなり、自然体で生きられるようになっていくはずです。

大人が自己肯定感を高める方法

「自己肯定感が低い人の4大特徴×原因4つ×高め方4選」で解説しているように、自己肯定感には子どもの頃の環境が影響しています。とはいえ、「もう大人だし、自己肯定感を高めるには手遅れかな」とは思わないでください。

大人になっても、自己肯定感を高めることは十分に可能です。大人になったいまだからこそ意識して実践できる、自己肯定感を高める方法を解説します。

日記をつける

自己肯定感を高めるためには、日記をつけるのがおすすめです。

精神科医の井上智介氏は、自己肯定感が低い人に対し、「自分に合った気持ちの切り替えスイッチをいくつか持っておくといい」とアドバイスしています。井上氏がすすめる「切り替えスイッチ」のひとつが「寝る前に1日を振り返る」ことです。

振り返る際は、「嫌なことがあったんだから、へこんで当たり前」と自分の感情を認めるのが大事だそう(プレジデントオンライン|「これだけ言っておけば大丈夫」すぐに落ち込む"自己肯定感が低い人"を変える魔法の口癖)。

「嫌なことがあったのは自分が悪いから」

「あのとき、ああすべきだったのに」

と自分を責めすぎたり反省しすぎたりせず、「次はこうしよう」と前向きに考えましょう。

井上氏は、「まあ、いいか」を口癖にすることもすすめています。反対に、

- 「〜じゃないといけない」

- 「〜しなきゃいけない」

のような「決めつける言い方」はNGだそう。言葉と自己肯定感の関係を、井上氏はこう語っています。

こういう口癖は、筋トレと同じで、何度も繰り返し口にしているうちに、自分の思考回路が変わり、習慣も変わっていきます。「落ち込みやすい」「自己肯定感が低い」というのは、ちょっとした思考の癖によるものです。「まあ、いいか」を繰り返し口にすることで、思考の癖は変わっていきます。

(引用元:プレジデントオンライン|「これだけ言っておけば大丈夫」すぐに落ち込む"自己肯定感が低い人"を変える魔法の口癖 太字による強調は編集部が施した)

あなたも、「〇〇じゃないと」「〇〇しなきゃ」という言葉をよく使っていませんか? 今後はできるだけ避け、代わりに「まあいいか」を口癖にしていきましょう。

言葉の癖を変えるには、日記を習慣にするのがおすすめです。専用の日記帳を用意する必要はありません。

スケジュール帳を使っているなら、日別の自由記入欄に、数行書いてみましょう。スケジュール帳をもっていない場合、普通のノートでかまいません。

次のように、一日を振り返りつつ、前向きな言葉を使いましょう。言葉の癖を変えることで思考の癖も変わり、自己肯定感が上がっていくはずです。

【前向きな日記の例】

打ち合わせで投影した資料に誤字があるのを見つけた。ヒヤッとしたが、誰にも指摘されなかったし、今回はまあいいか。次からは、誤字がないか入念にチェックしよう。

【前向きでない日記の例】

打ち合わせで投影した資料に誤字があるのを見つけた。どうしてこんなに基本的なミスをするのだろう。誤字がないか、最低限のチェックをしないといけなかったのに。私は本当にダメだ。

前向きな日記を書く習慣をつけ、自己肯定感を高める言葉「まあいいか」も身につけてみてくださいね。

スリー・グッド・シングス

自己肯定感を高めるには、「スリー・グッド・シングス」という一日の振り返りも有効です。

スリー・グッド・シングスは、「その日のよかったこと」を、ノートやメモ帳に3つ書き出すだけ。心理カウンセラーの中島輝氏は、自己肯定感を高める夜の習慣として推奨しています。

よかったことだけを思い出そうとするため、ポジティブな面に目を向けようとする習慣がつきます。すると、次のようになるそうです。

1日の出来事に期待感を持てるようになり、「今日はいいことがあった」「明日もいいことが起きるはずだ」と、潜在的な思考が書き換えられていくのです。同時に、感情のコントロールもしやすくなっていくことで、自己肯定感が高まっていきます。

(引用元:STUDY HACKER|「夜をどう過ごすか」が自己肯定感を左右する。明日も最高のスタートを切るための大切な夜習慣とは? 太字による強調は編集部が施した)

スリー・グッド・シングスは、「思考の癖」を変え、自己肯定感を高めてくれるのですね。スリー・グッド・シングスは、たとえば次のように書きます。

- 家族が私の代わりに洗濯をしてくれた。ありがたい

- ゴミ捨てに行ったら、いつもの猫が毛づくろいをしていた。今日もかわいい

- 別の部署の後輩から仕事の相談を受けた。頼りにされているみたいで嬉しい

嫌な出来事があった日でも、小さないいことは必ずあるはず。自己肯定感を高めるノート術「スリー・グッド・シングス」で、ポジティブ思考の癖をつけましょう。

ひとりでゲームを遊ぶ

自己肯定感を高めるには、ゲームで遊ぶことも有効かもしれません。

中島輝氏によると、自己肯定感は「6つの感」に支えられているそう。そのひとつが「自己効力感」。「自分にはできると思える感覚」です(東洋経済オンライン|「自己肯定感が低い人」に足りない6つの感情)。

つまり、自己効力感を高めれば自己肯定感も伸びると考えられます。では、自己効力感はどうやって伸ばすのでしょうか?

公認心理師の川島達史氏は、「自己効力感を向上させる具体的な手法」のひとつに「スモールステップを徹底」することを挙げています。

自己効力感を高めるには、基本は積極的にチャレンジをして、成功体験をコツコツ積み重ねていくことが大事です。

成功体験を得るためのチャレンジは、スモールステップを徹底的に意識しましょう。

(引用元:ダイコミュ|自己効力感を高める方法,セルフエフィカシー 太字による強調は編集部が施した)

積極的な挑戦が重要とはいえ、自己肯定感が低いと、どうしても「失敗したらどうしよう」と思ってしまいますよね。そんなときは、現実より先にゲームの世界で成功体験を積んでみませんか?

多くのゲームアプリでは、プレイヤーが楽しく遊べるように難易度が設計されています。最初は簡単で、だんだん難しくなっていくのです。

この調整により、プレイヤーは「よし、できた!」という成功体験を積みながらゲームを進められます。

おすすめのジャンルは、RPGとパズル。次にクリアすべき課題が明確に提示され、スモールステップで成功体験を感じられるためです。

ほかのプレイヤーとの協力が求められるゲームは、自分のペースで進めづらく、相手に合わせる必要があるため、避けましょう。競争の要素が強いゲームも、スモールステップによる成功体験が得にくいため、おすすめできません。

手軽に自己肯定感を高めたいときは、ひとりで遊べるゲームに触れてみてはいかがでしょうか。アプリストアで探してみてください。

習慣化アプリを使う

もちろん、現実での成功体験も重要です。スモールステップで達成感を積み重ねるのには、習慣化アプリが役立ちます。

習慣化アプリとは、特定の行動を1回きりで終わらせず、毎日続けられるように支援してくれるアプリケーションです。習慣化アプリは多数ありますが、筆者のおすすめは「継続する技術」(iOS/Android)。

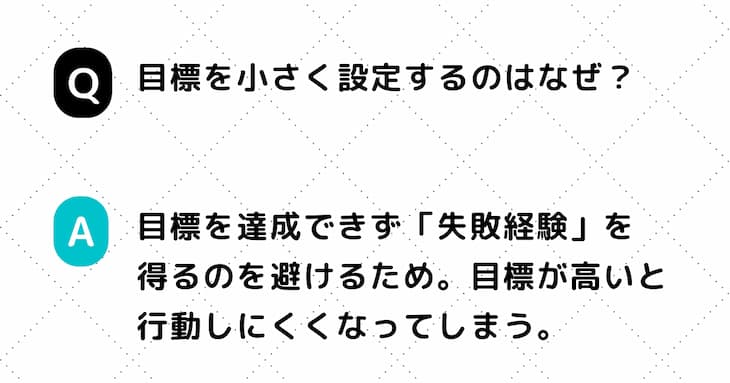

「継続する技術」の特徴は、「簡単な目標を1つしか設定できない」こと(bondavi株式会社|始まり)。一度に複数の目標に挑戦したり、困難な目標を設定したりすると、達成の難易度が上がって「失敗」を感じやすいためです。

簡単な目標とは、5分で確実に終えられるようなものです。たとえば……

- 本を1ページ読む

- 腹筋を10回やる

- 100歩ウォーキングする

「1ページだけ読んでなんの意味があるの?」と思うかもしれません。しかし実際には、1ページ読んだらもっと先を読みたくなるでしょう。

1ページしか読んではいけない、という意味ではありません。好きなだけ読んでいいのです。

目標を限りなく低く設定するのは、行動のハードルを低くするため。「毎日30ページ」にしたら、「まとまった時間がとれない」「面倒くさい」という気持ちが起きやすくなり、行動を起こせなくなってしまいます。

目標を高く設定したせいで「今日はできなかった……」と「失敗」を感じるよりは、目標を低くして成功体験を積めるほうがいいですよね。そのために、「継続する技術」は簡単な目標をひとつだけ登録できる仕様なのです。

「継続する技術」に目標を登録するときは、

- 何をやるか

- いつやるか

を決めます。筆者は「午後7時から100歩歩く」ことにしました。

フルリモートワークゆえの運動不足を解消するため、ウォーキングの習慣をつけたいと思っています。6時から夕食なので、食べたあと少し休めるよう、この時間に設定しました。

その日の目標を達成したら、画面をタップするだけ。余分な機能がないので、「今日の目標を達成したか/していないか」だけに集中できます。

広告もないため、派手なバナーに注意が奪われることもありません。

この「継続する技術」を使い成功体験を重ねることで、自己効力感が高まっていきます。自己効力感が高まれば自己肯定感も育っていくでしょう。

習慣化アプリは、自己肯定感を高める助けになるのです。

自己肯定感を高めるのにおすすめの本

最後に、自己肯定感を高めるのに役立つ本として、おすすめの1冊を紹介します。

『幸せは「がんばらない」が9割』は、「マジメな人」に向けて書かれています。本書では「自己肯定感」という言葉こそ使われていないものの、「マジメさ」ゆえに苦しんでいる人が楽になるためのアドバイスが満載です。たとえば……

- 一日の終わりに自分をほめる

- 失敗しても「次はうまくいく」と気持ちを切り換える

- 小さな目標をひとつずつ達成していく

平易な言葉で具体的にアドバイスしてくれるので、説得力が高く、自分で実践しやすいのが特徴です。「自己肯定感を上げたいけど、どうすればいいんだろう……」となかなか一歩を踏み出せないなら、まずは『幸せは「がんばらない」が9割』を読んでみてください。

***

自己肯定感を高めれば、落ち込みすぎなくなったり、自然体で人と付き合えるようになったりと、心が楽になれます。自分には価値がないように感じていたり、人からどう思われるか気になっていたりするなら、ぜひ自己肯定感を高めてみてください。

短い日記を書いたり、アプリケーションで簡単な目標を設定したりと、けして難しいことではありません。自己肯定感を高める習慣を、日常に取り入れてみましょう。

魚地朋恵・前野隆司(2021),「社会人における楽観性・自尊心とコミュニケーションスキルがレジリエンスに及ぼす影響」, 行動医学研究, 26巻, 1号, pp.24-33.

プレジデントオンライン|「いい人」のままでは永遠に幸せにはなれない…自己肯定感の低い人が間違えている「自分軸」の作り方

東洋経済オンライン|「自己肯定感が低い人」が起こしがちな問題行動

NewsPicks|【疑問解明】頑張ってるのに、なぜ「自己肯定感」が低いままなのか

プレジデントオンライン|「これだけ言っておけば大丈夫」すぐに落ち込む"自己肯定感が低い人"を変える魔法の口癖

STUDY HACKER|「夜をどう過ごすか」が自己肯定感を左右する。明日も最高のスタートを切るための大切な夜習慣とは?

東洋経済オンライン|「自己肯定感が低い人」に足りない6つの感情

ダイコミュ|自己効力感を高める方法,セルフエフィカシー

bondavi株式会社|始まり

植西聰(2021),『幸せは「がんばらない」が9割』, 工パブリック.

STUDY HACKER 編集部

「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。