勉強しなければとわかっているのに、机に向かってもぼーっとしてしまう……。

時間をかけて勉強しても、なかなか成果が上がらない……。

勉強する人なら誰しも直面する悩みを解決するべく、これまでSTUDY HACKERでご紹介した数々の勉強法のなかから選び抜いたふたつの勉強法を組み合わせ、その効果を確かめてみることにしました。

「最初の4分」に「ミニテスト」を取り入れた勉強法の最強効果を詳しくお伝えします。

勉強で「最初の4分」が超重要な理由

勉強をはかどらせるために最も重要なのは「初動」にほかなりません。

アメリカの心理学者レナード・ズーニン氏が提唱した「初動4分の法則」というものがあります。これは、人間関係・勉強・仕事などにおいて「最初の4分間がうまくいけば、あともうまくいく」というもの。

人材育成研修などを手がけるオフィスフローラン代表取締役の新井淳子氏は、この法則に基づき、仕事のやる気が出ないときは「無理にでも4分間だけ集中する」ようすすめています。勉強にも同じことが言えるはずですよね。

しかしこの法則を見るだけでは、「なぜ4分なのか」という疑問が残ることでしょう。

その答えとなるのが「作業興奮」という脳の仕組みです。心療内科医の吉田たかよし氏によると、なんらかの作業を始めると、やる気をつかさどる脳の「側坐核」が興奮状態になり、やる気が高まってくるとのこと。そんな作業興奮が起こるのに必要な時間が「5分」なのだそう。

つまり、作業興奮によってやる気が高まるまでの4~5分間、勉強に向かえる仕組みをつくりさえすれば、あとはおのずと勉強がはかどると言えるのです。

ミニテストのすごい効果

勉強の冒頭4分にぜひ行ないたいのが「ミニテスト」です。その理由は、問題を解く際の「学習内容を意識的に思い出す」というプロセスが、記憶定着を促してくれるため。

脳研究者の池谷裕二氏によると、脳はアウトプットした情報を記憶に残しやすいそう。「問題を解く」という行為はアウトプットの一種。教科書を読むだけより、問題演習にも取り組むほうが、より効果的に覚えられるということです。

実際、心理学者Jeffrey D. Karpicke氏らの実験では、テキストを読んだあと「何もしなかった」場合と「テストを解いた」場合とを比べた結果、後者のほうが145%も多く学習内容を記憶できていたそうです。

また、学習した内容を “時間を空けて” 思い出すことも大切のよう。慶應義塾大学教授・中室牧子氏らが実施した調査では、「授業の最後にミニテストを受けた大学生」よりも「1週間後に行なわれる次の授業の冒頭で、前回の授業内容に関するミニテストを受けた大学生」のほうが、その後の期末テストでよい成績を収めたそう。

中室氏は、先週の授業内容を思い出そうとしたことが、記憶定着に貢献したと分析しています。このことは、私たちの日々の学習にも当然活かせるはずです。

「最初の4分」×「ミニテスト」で8日間勉強してみた

ここまでのことをまとめると、こうなります。

- 勉強において超重要なのは「最初の4分」!

- 勉強の最初に、前回の勉強内容を「ミニテスト」で思い出すと効果的!

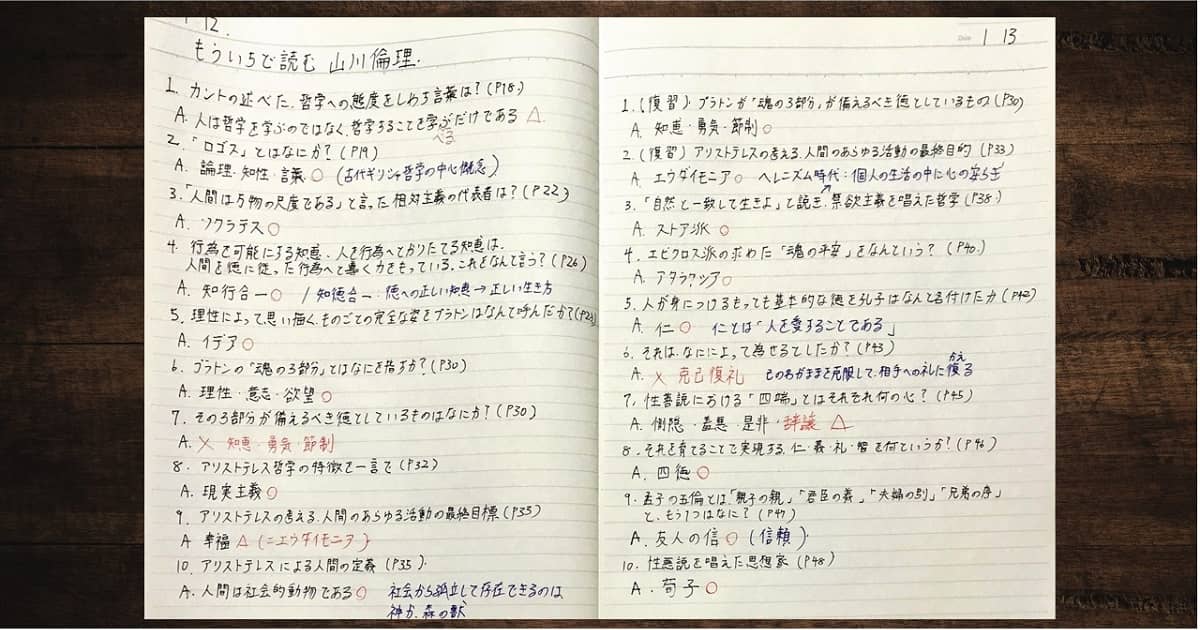

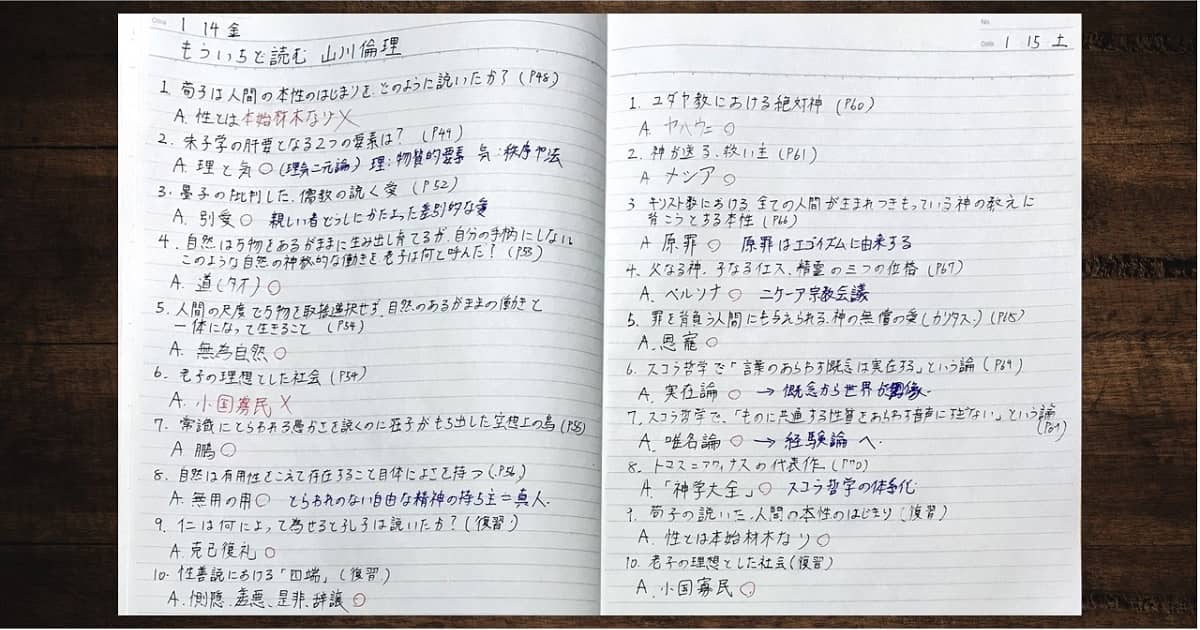

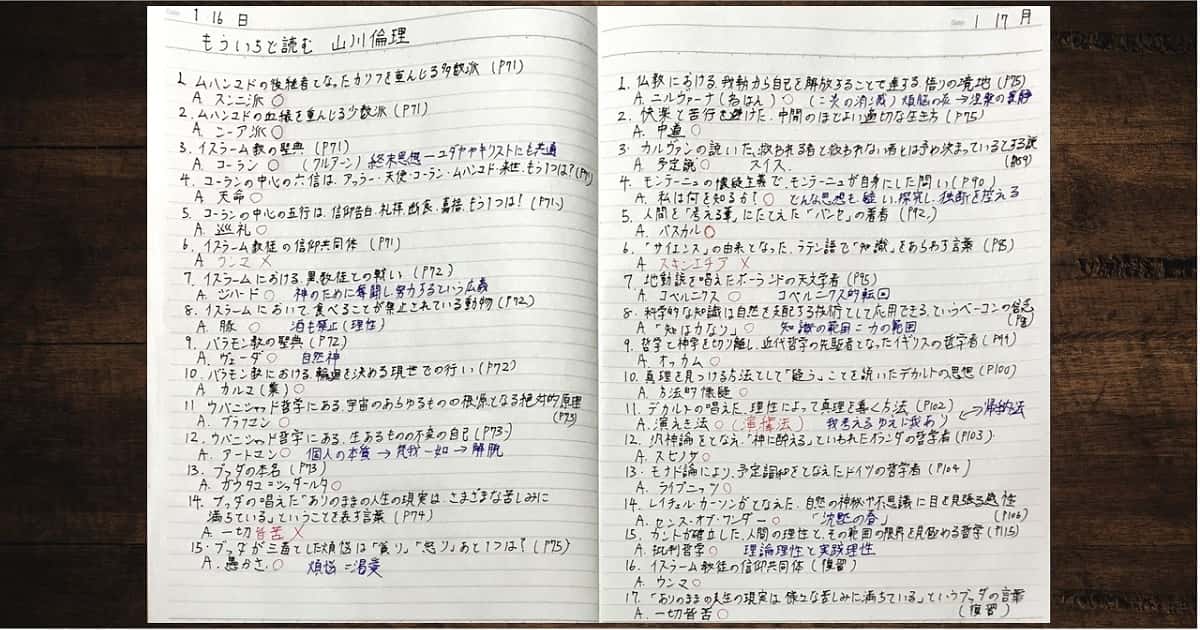

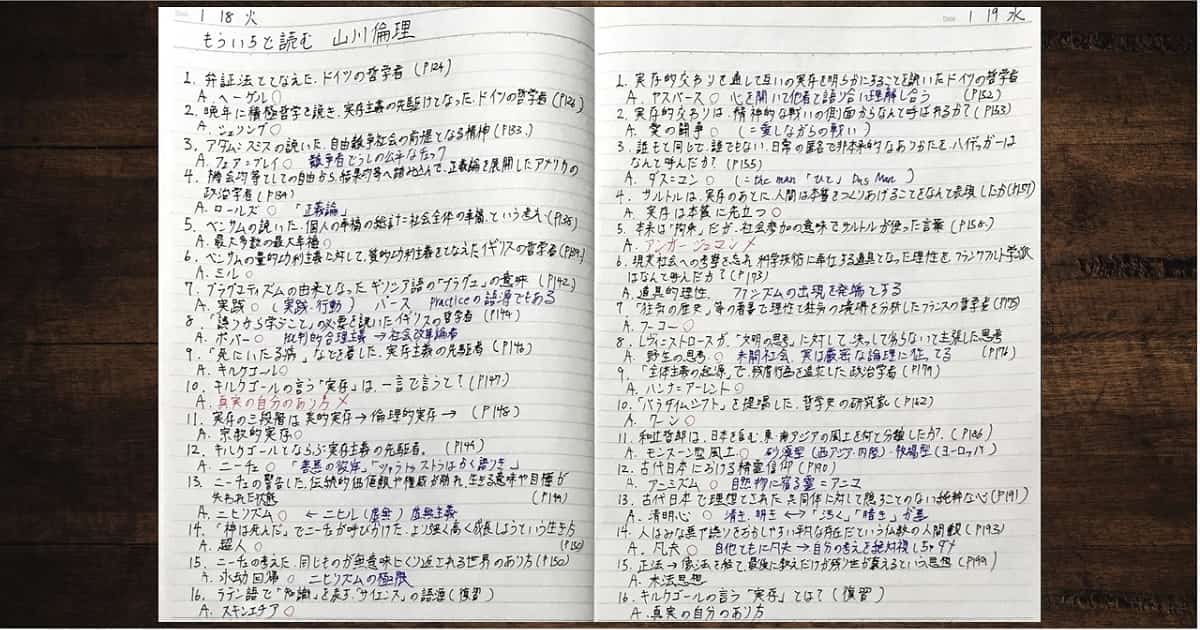

筆者もちょうど、『もういちど読む山川倫理』(山川出版社)という本を読みながら哲学の勉強をしていたところだったので、上記の要素を取り入れてみることにしました。とった手順は以下のとおり。

- 勉強の冒頭4分でミニテストを解く

→4分経過後、答え合わせと復習をする - 1時間程度勉強したあとで、ミニテストを作成する

(※作成したミニテストは、次回の勉強冒頭で使用する)

今回、ミニテストをあえて自作したのには理由があります。教育支援事業などを行なう株式会社カルぺ・ディエム代表取締役の西岡壱誠氏によると、問題作成を念頭に置いて勉強することは、理解度を格段に深めるとのこと。「どこが大切なのか」「ほかの部分とどんな関係にあるのか」などを体系的に理解せずして、問題はつくれないからです。

ミニテストの問題は、以下の要領で作成しました。

- 難しいと思ったもの、特に覚えておきたいものを中心に、一問一答の答えとなるワードを選定。

- ワードに関する説明文をできるだけ短くまとめて、問題文の形式にする

→ その日の冒頭に解けなかった(or 間違えた)問題と新規の問題で、合計10~15問作成

なお、勉強の冒頭4分では作業興奮を導きたいので、その状態へと至りやすい問題作成も意識しました。スポーツ心理学者の児玉光雄氏いわく、作業興奮を起こすには単純かつ簡単な作業が向いているとのこと。そこで、楽に取り組める一問一答やマルバツ問題にしてみました。

上記の勉強法を8日間実施し続けた模様がこちらです!

(※青字箇所は、答え合わせをしながら思い出した関連知識)

「冒頭4分にミニテストを解く」のはたしかに効果的!

実践を通して感じたことや、提案したいことを報告します。

1. やる気がなくても勉強に取り組めた!

最もメリットを感じたのは、やる気に左右されず勉強に集中できたという点です。

これまでの筆者は、勉強の冒頭はなんとなく本を眺めることが常。やる気が出ないときは勉強を先延ばしたり、集中力を高められなかったりすることばかりでした。ですが、それが改善されたのです。「最初の4分頑張れば、勉強ははかどる」というのはたしかだと実感できました。

2. 自作のミニテストが、やる気のコントロールに効いた!

ミニテストはさまざまな効果をもたらしてくれました。たとえば、あえて自作したことで、やる気をコントロールしやすくなったという効果。

筆者は3日めまで、問題の難易度をバランスよくすることを重視していました。しかしそれだと、難しい問題を負担に感じたため、4日め以降は簡単な問題だけつくることに(その代わり、問題数は10問→最大17問に増)。すると、「ハードルが高くてやる気が出ない……」という事態を回避できたのです。

みなさんも、ミニテストを作成するときはぜひ、やる気を出さずとも解けるような簡単な問題をとりそろえてみてください。1問1問にかける時間はできるだけ短くし、手を動かし続けて4分使いきるイメージにすると、作業興奮の条件となる「単純かつ簡単な作業」に近く、理想的だと思います。

3. ミニテストを解くと復習効率がアップ!

また、たった4分でもミニテストを解くと、前日の復習が効率的に行なえました。というのも、ミニテストによって現在の理解度を把握でき、復習ポイントが明確になったからです。

答え合わせをしながら、関連知識を思い出して書き込んだことも有効でした。ぼんやりとしか思い出せなければ、理解も曖昧だという証拠。記憶定着においては「思い出そうとするプロセス」が大切だと先に述べましたが、それは理解した「つもり」の部分を洗い出せるからなのではないかと思います。

こうして前日の内容をたしかなものにできたからこそ、それに続く新しい内容もより理解しやすくなりました。

4. ミニテストを自作することで記憶が強固になった!

ミニテストを作成するというプロセスは、記憶の定着にも大きく貢献してくれました。西岡氏が述べていたように、いざ問題を作成しようとすると、テキストを丸写しするわけにはいかず、徹底的に読み解き考え抜くことになったので、ただ読んで終わりにしていたときよりもはるかに記憶に残る実感があったのです。

じつは筆者は、ミニテストの作成には最長で40分ほどかかってしまいました。ですが、時間をかけたぶんの見返りは確実にあります。毎日そこまで時間をかけられない方は、時間を確保できるときにミニテストをまとめて何枚か作成して「貯金」をつくっておくのはいかがでしょう。そうすれば、勉強時間があまりとれない日や仕事のスキマ時間でも効果的に勉強できるツールとして、自作のミニテストを利用できますよ。

***

やる気だけを頼りにすると、どうしても勉強がつらくなるときがあるもの。ですが、「たった4分頑張ればやる気はあとからついてくる」と思えば、気楽に勉強を続けていけるのではないでしょうか。お伝えした内容が、勉強をスムーズに進める手助けとなりますように。

(参考)

NIKKEI STYLE|時間管理達人への道(下)まず4分集中やる気生む

箱田忠昭(2007),『夢をかなえる頭のいい仕事術』, アスコム.

池谷裕二(2011),『受験脳の作り方―脳科学で考える効率的学習法』, 新潮社.

Karpicke, Jeffrey D. and Janell R. Blunt (2011), “Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping,” Science, Vol. 331, Issue 6018, pp.772-775.

U-Site|テストを受けることが学習効果を高める

ダイヤモンド・オンライン|「めんどくさい」は脳のクセだった!タイプ別“先送りグセ”を直す方法

東洋経済オンライン|「やる気はあっても動けない」自分を操るコツ

NIKKEI STYLE|小テストを行うなら、授業の前か後か

小寺聡編(2011),『もういちど読む山川倫理』, 山川出版社.

東洋経済オンライン|「勉強めんどくさい」でも東大合格する人の思考

【ライタープロフィール】

月島修平

大学では芸術分野での表現研究を専攻。演劇・映画・身体表現関連の読書経験が豊富。幅広い分野における数多くのリサーチ・執筆実績をもち、なかでも勉強・仕事に役立つノート術や、紙1枚を利用した記録術、アイデア発想法などを自ら実践して報告する記事を得意としている。