次々と新しいものが生み出され、めまぐるしい速さで変化を続けるビジネスの世界。今後は「いつでも新しいことが学べる」よう備えておく必要があるのだとか。

そうしたなか、神経科学を活かしたリーダーシップ開発の実現を目指すNLI(NeuroLeadership Institute:研究機関&コンサルティングファーム)が、効果的な学習を実現するための「AGESモデル」を作成しました。これから就職する人も、すでに働いている人も、効率よく何かを学びたいなら必見です。

AGESモデルとは?

NLIが主宰するサミットには、マイクロソフト、グーグル、IBM、P&G、ハーバード大学、コロンビア大学など、名だたる企業や大学の研究者らが参加しています(「NeuroLeadership Summit 2016」より)。

そんな組織が、長年もの研究と何百もの研究データから抽出した「効果的な学習のための4つの条件」が、次の「AGESモデル」です。

- Attention(注意/集中):学ぶときは、完全に1つのことだけに集中。

- Generation(生成/アウトプット):聞くだけでは不十分。学んだ情報を活用し記憶保持の可能性を高める。その情報を意味あるものにする状況をつくる。

- Emotion(感情):強い感情は強い記憶をつくる。学んでいることに感情的なつながりを築く方法を模索する。

- Spacing(間隔):記憶を増やすためには休憩が必要。

リアルな効果が詰まったAGESモデル

前項の「AGESモデル」を見ると、作業療法士の菅原洋平氏が説くワーキングメモリを活用した勉強法に通じる部分があります。

ワーキングメモリとは情報の保持と処理に関わる脳の機能で、長期記憶と連動しながら働くそう。相手の言葉や数字を脳に留めつつ作業する会話や暗算がそのいい例です。菅原氏は、ワーキングメモリの働きを情報の「入力・加工・活用」と表現します。「AGESモデル」で言うGenerationですね。

菅原氏によれば、学習後にテストや説明などのアウトプット活動を積極的に行ない、脳内の新・旧情報をつなげて加工する「ワーキングメモリを活用した勉強法」は、どんどん頭に詰め込んでいく勉強法よりも勉強効率がいいと研究で示されているそうです。

また、以前の研究では、ひとまとめに行なう学習よりも、分散させる学習のほうが長期記憶への定着がいいと報告されています(Kornell & Bjork, 2007)。「AGESモデル」で言えばSpacing。NLIの研究責任者・主任教授であるJosh Davis博士も、「AGESモデル」が思い出したいものを意識的に想起するための強力な方法だと述べます。

また一方で、富山大学准教授の坪見博之氏らの論文(2019)には、課題に必要な情報が長期記憶化されていれば、ワーキングメモリのリソース消費を減らせるので余裕ができ、課題遂行のパフォーマンスを向上させられるとあります。記憶の定着に役立つ「AGESモデル」が、効果的な学習を実現してくれるのも納得ですね。

では、どのように「AGESモデル」を取り入れたらいいのでしょう?

AGESモデルの活用

Davis博士によると、「AGESモデル」の4原則すべてが活性化しやすいのは、「自分が学んでいることを誰かに教えること」なのだそうです。

人は教えるとよりよく学ぶようになるという研究報告があるのだとか。また、教える際は相手を失望させたくない、知的に見せたいと感じるはず。こうした感情が働くことも学習効果を生む要因です。

それに、自分が情報をインプットしてから咀嚼し、人に教えるまでには、睡眠・休憩・復習の機会があると考えるのが一般的です。「人に教えること」は、うまい具合に4原則に沿った活動になるわけです。

ちなみに、「AGESモデル」により、Davis博士自身の学ぶ姿勢も次のように改善したとのこと。

洞察力をもつ、気づきを得る

もう1つ大切なこと、洞察(気づき)についてお伝えしましょう。

Davis博士によれば、洞察は新しい脳のシグナルであり、これまでにない新しい考えであり、情報をまとめる新しい方法なのだそう。独自の洞察は強力なアウトプットになるとのこと。また、「なるほどそうだったのか」と気づくと嬉しさがこみ上げてくるので、感情を生み出す効果もあります。

しかし、人は慣れた脳の経路を使いがちなので、気づきを得るのはなかなか難しいそうです。そこでDavis博士は、洞察を容易にする4つの条件も紹介しています。その内容は次のとおり。

- 静かな心をもつ

- 心の内部に目を向ける

- 少し前向きになる

- 問題について考えすぎない

これらを心がけることで、洞察(気づき)を得やすくなるとのこと。では、筆者もこれまでの内容をふまえ勉強してみます。

「AGESモデル」のプロセスにならって勉強してみたら

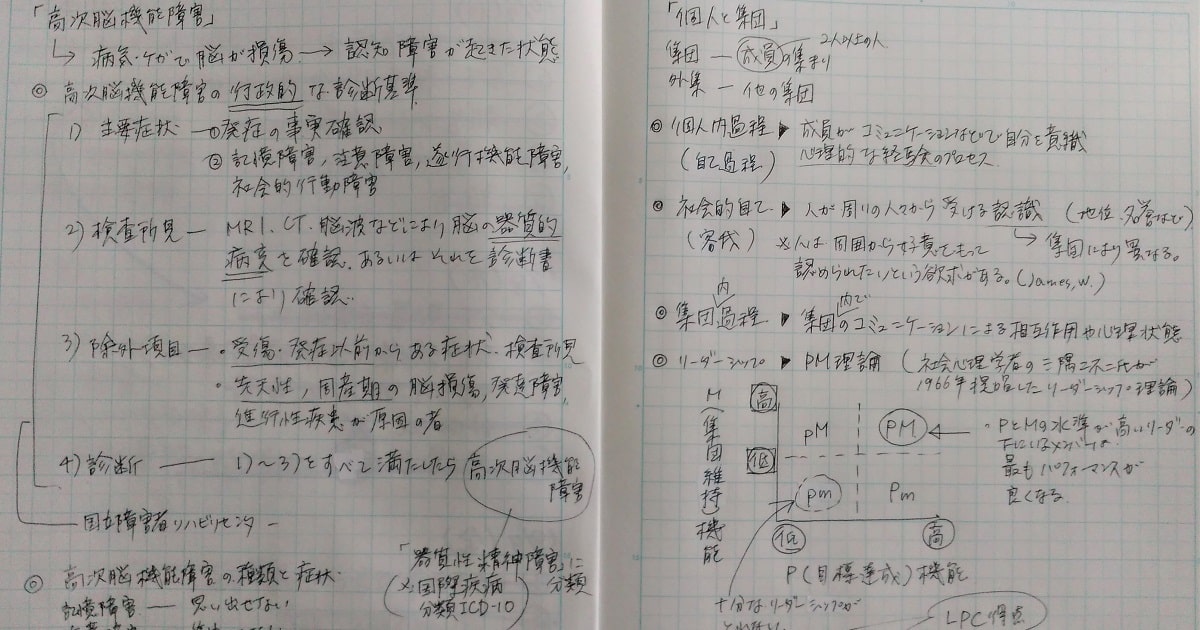

(ノート内:公認心理師試験対策研究会著『心理教科書 公認心理師 完全合格テキスト』参考)

筆者は次のかたちで「AGESモデル」にならいました。勉強したのは心理全般。起こった事実も添えておきます。

- 家族が就寝したあとの静かに集中できるタイミングを選び、15~30分程度の短い勉強をできるかぎり日々継続。

- 学んだ内容は随時家族や友人らに説明(アウトプット)。そのつど投げかけられる質問のおかげでスムーズに復習。

- 人に説明すると感心され、なおかつアウトプット時に「なるほど」と気づきも得られ、嬉しくなってモチベーションが高まる。感情の動きを実感しつつ、その際の内容はよく記憶。

- 分割して勉強したので合間に睡眠(間隔)が入り、情報が脳内で再活性化。日を追うごとに説明する言葉も明確になっていったことから効果を実感。

こうして実践してみたところ、一番感じたのは「効率がよくなった」というよりも、少し「勉強が楽しくなった」ということでした。つまり、「AGESモデル」のプロセスにならい勉強したら、苦痛よりも快感のほうが多かった、という結果です。

***

「AGESモデル」を紹介しました。ぜひみなさんもお試しくださいね。

(参考)

Inc.com|4 Secrets to Learning Anything, According to Neuroscience

パフォーマンスマネジメント革新 フォーラムサイト|NeuroLeadership Summit 2016

新R25|「1つの勉強をじっくり」VS「違う勉強を同時進行」…脳をうまく使った効率的な勉強法は?

坪見博之・齊藤智・苧阪満里子・苧阪直行(2019),「ワーキングメモリトレーニングと流動性知能 1 ―展開と制約― 」, 心理学研究.

公認心理師試験対策研究会著(2020),『心理教科書 公認心理師 完全合格テキスト』,翔泳社.

【ライタープロフィール】

STUDY HACKER 編集部

「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。