知り合ったばかりの人や久しぶりの人にばったり会った時、「顔は思い出せるけど名前が出てこない……」と焦ったこと、ありませんか? ほかにも、覚えたはずの何かの名前が出てこなくて「せっかく覚えたのに残念だなあ」と思ったこともあるはずです。これを単なる脳の老化、と片付けてはもったいない。 心理学者が考案した、face-name法という優れた学習方法を使えば、名前が出てこない、なんていうことはほとんど無くなるはずです。

今回はface-neme法がどのような学習法で、どのように活用できるのかをお話ししていきます。

face-name法とはなにか

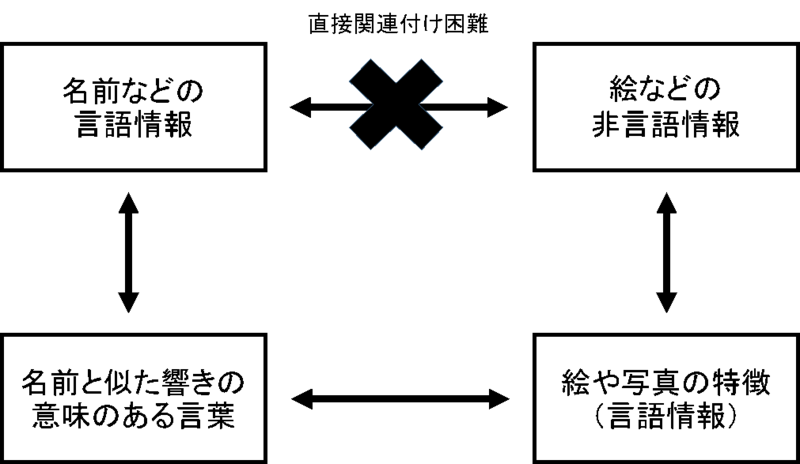

face-name法とは、絵や写真といった非言語的な情報と、名前などの言語的な情報を関連付けて覚えるための方法です。face-name法には、以下のような三段階のプロセスがあります。

1.関連付けたい名前を「手掛かり語」に変換する 2.「手掛かり語」と絵や写真の特徴を関連付ける 3.絵や写真を見たときに、その特徴から「手掛かり語」を思い出し、そこから名前へ逆変換する

こうすることで、名前という表面上は無意味な言語情報と、絵や写真という非言語情報を関連付けることができます。図示すると次のような感じになります。

[caption id="attachment_22245" align="alignnone" width="1011"] face-name法図解[/caption]

face-name法図解[/caption]

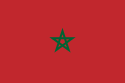

次に、一つ一つのプロセスを見ていきたいと思います。具体例として、モロッコの国旗を見て、「この国旗はモロッコの国旗だ!」と言えるようにするためにface-name法を使ってみます。

[caption id="attachment_22246" align="alignnone" width="125"] モロッコ国旗[/caption]

モロッコ国旗[/caption]

(出典:Wikipedia モロッコ)

手掛かり語への変換

まずは覚えたい絵や写真の名前を「手掛かり語」へと変換していきます。手掛かり語とは、絵や写真の名前と似た響きを持つ言葉のこと。手掛かり語を決めるポイントは、頭の中で思い浮かべやすいものを採用することです。 今回の場合、「モロッコ」に似た響きがある言葉として「トロッコ」という言葉を採用したいと思います。

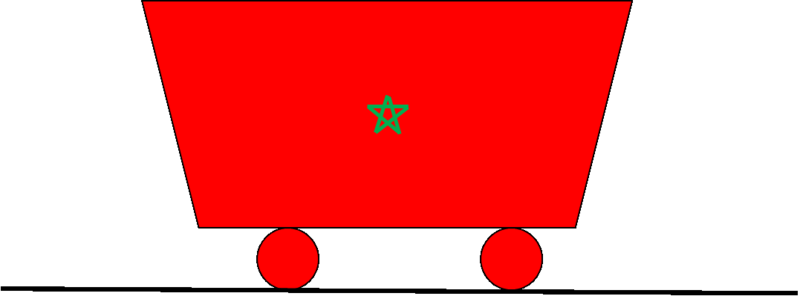

絵や写真の特徴と手掛かり語を関連付ける

次に、絵や写真の特徴をそのまま絵として取り出したり、言語化していきます。今回の場合、モロッコの国旗には2つ大きな特徴があると考え、それを言葉にしてみます。

1.全体的に赤色 2.真ん中に緑色の星

これと先ほど変換した手掛かり語を関連付けます。例えば全体的に真っ赤で、側面に緑色の星があるトロッコを想像します。想像は頭の中だけでも、実際に絵に描いてもどちらでも大丈夫です。

アウトプットをしてみる

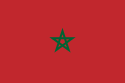

ここまでできたら、あとはしっかりアウトプットができるかどうか確かめてみましょう。まず対象としていた絵や写真を見ます。今回でいえばモロッコの国旗ですね。

[caption id="attachment_22246" align="alignnone" width="125"] モロッコ国旗[/caption]

モロッコ国旗[/caption]

(出典:Wikipedia モロッコ)

この絵から、先ほど思い浮かべた真っ赤で緑色の星があるトロッコを思い出せたら成功です。あとは、トロッコ→モロッコと手掛かり語から名前へと逆変換すれば答えにたどり着けます。 思いだせなかった場合は、関連付けがうまくいくまでプロセス2を繰り返してみましょう。今回の場合でいえば、もう一度真っ赤で緑色の星があるトロッコを想像したり絵に描いてみたりしてみます。

*** いかがでしたか。今回は国旗と国名を一致させるために用いたface-name法ですが、人や絵画、魚など何にでも使えることが心理学的実験から明らかになっています。最初は難しいかもしれませんが、慣れてきたら手掛かり語を探すのも早くなってきます。しっかりと記憶付けしてくれるfaca-name法、ぜひ一度お試しください。

参考文献 林龍平・林多美(2014),大阪教育大学紀要 第4部門 教育科学,Vol. 63, No. 1, pp. 137-146.「見なれない国旗とその国名の対応づけ学習に及ぼす記憶術的学習方略の効果」