デジタル化が進んでいる現代では、スマホやタブレットを使った勉強法が主流になってきています。 確かに通学途中の電車の中や寝る前のちょっとした間など、隙間時間にささっと勉強できるのは大変魅力的です。 しかし高度にデジタル化が進行すると、古くから存在する紙媒体を用いた勉強は廃れていってしまうのでしょうか。 今回は紙での勉強は意外にも侮れないということと、実はスマホと紙のそれぞれに利点があることを紹介します。

反射光と透過光

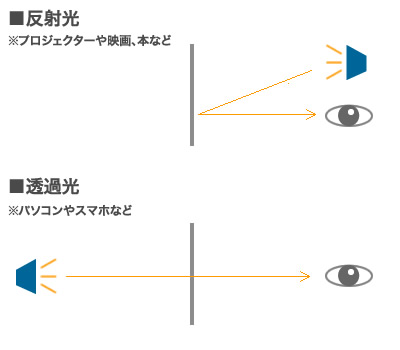

参考書などの紙媒体での勉強とスマホやタブレットなどのディスプレイを使った勉強を比較するには、まず反射光と透過光の存在について説明しなくてはなりません。

反射光とは、外界からの光(太陽や電球)が物体にあたり、反射した光のことです。例えば本を読む時、太陽光や電球の明かりを元に物体を認識しますね。またスクリーンにプロジェクターで投影して上映される映画も、反射光の一例と言えます。

一方透過光とは、認識する物質そのものが発している光を指します。真っ暗闇でも見ることができるスマートフォンやパソコンなんかは透過光の典型的な例でしょう。

(画像引用元:カッシーのWebる。|【デザイナー必見!】なぜ印刷したほうがミスに気づきやすいのか?透過光と反射光の使い分け。)

(画像引用元:カッシーのWebる。|【デザイナー必見!】なぜ印刷したほうがミスに気づきやすいのか?透過光と反射光の使い分け。)

反射光と透過光では脳の活動領域が異なる

さて、ある研究によると、紙媒体から発せられる反射光と、スマホなどのディスプレイから発せられる透過光では、捉えた際の脳の活動領域が違うことが明らかになっています。

同研究では被験者を二つのグループにわけ、反射光と透過光のそれぞれで上映された映画を見せました。スクリーンに投影した反射光で見たグループAは映画を理性的、批判的に分析したのに対し、半透明のスクリーンの後ろから投射した透過光で見たグループBは映画を情緒的に捉え、好き嫌いを問題にしました。

このことから科学者は、反射光に対しては左脳が働き、透過光に対しては右脳が働くと結論づけました。

反射光の方が理解がしやすい

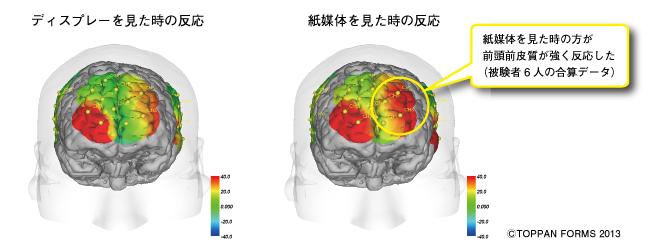

また別の研究では、前頭前皮質(情報を理解しようとする脳の部分)の反応は反射光に対してより強く発生することが明らかになりました。

(画像引用元:TOPPAN FORMS|「紙媒体の方がディスプレーより理解できる」ダイレクトメールに関する脳科学実験で確認)

(画像引用元:TOPPAN FORMS|「紙媒体の方がディスプレーより理解できる」ダイレクトメールに関する脳科学実験で確認)

このことから、透過光のディスプレイよりも反射光の紙媒体を用いた方が、情報を理解させるのに優れているということが言えます。

勉強アプリのおかげでスマホを使った勉強はかなり効率的になっていますが、複雑で高度な理解が必要なものは紙媒体で行った方が良さそうですね。

*** スマホを使った勉強は時間や場所を制限しないだけに、爆発的に人気を博しています。効率性を追求するのならば間違いなくスマホで勉強をするのが良いでしょう。

ただ、紙媒体も負けてはいません。複雑な理解が要る勉強には紙は必要不可欠なのです。デジタル化が大いに進んでいますが、自分の勉強の内容に合わせて媒体を利用しましょう。

とはいえもしかしたら、反射光のスマホが登場する日もそう遠くないかもしれません。

<参考> Krugman, Herbert E (1971) “Brain wave measures of media involvement,” Journal of Advertising Research, Vol. 11, No. 1, pp. 3-9. New Internationalist Magazine|Light Fantastic TOPPAN FORMS|「紙媒体の方がディスプレーより理解できる」ダイレクトメールに関する脳科学実験で確認 カッシーのWebる。|【デザイナー必見!】なぜ印刷したほうがミスに気づきやすいのか?透過光と反射光の使い分け。