選択肢は少ないよりも多いほうが良い、と私たちは当たり前のように考えています。しかし最近の研究によって、実際は選択肢が多くなりすぎると、人間は非合理的な考え方に走ったり、思考停止に陥ってしまうということがわかってきました。 これは一体どういうことなのでしょう。日々取捨選択を迫られる「選択肢」について考えてみました。

毎日大小の決断をしながら、私たちは生きている

私たちは、今日のランチメニューに始まり結婚、進学など人生を大きく左右するものまで、日々いくつもの選択肢の中から捨てる決断、選ぶ決断をしながら過ごしています。 多すぎる選択肢の中から、先々を考えて一つの結論を出さないといけないという場面は数多く存在しますが、考えるのに疲れていい加減な気持ちで臨むと、最善とは言えない選択をすることにもなりかねません。そうなると、正しくない方向にエネルギーや時間を費やすことにもつながります。

自分の中に既に選択肢がある時、実際にそれをどのように絞っていけば、合理的に最善のものを選ぶことができるのでしょうか。

ステップ1 判断基準を列挙しよう

最初に、どんなことを判断材料にして選択肢を絞っていくのかを考えてみてください。このときに、できるだけ多くの判断材料を挙げていくことで、より精度の高い選択を行うことができます。また、「あなたはこの場合、どうやって選択肢を絞り込む?」と知人友人の意見を参考にするのも良いでしょう。自分では気づけなかった判断基準がたくさん出てくるはず。

ステップ2 判断基準を分類しよう

つぎのステップでは、1で挙げられた判断材料を、重要度に応じて3種類に分類します。それは以下の三種類になります。

・最も重要度が低い「無視できる基準」 ・最低限満たしていればいい「足切り基準」 ・最終的な判断の材料となる「軸となる基準」です。

「軸となる基準」は二つにまで絞ります。その理由は次のステップでお話しします。「足きり基準」を設けたら、挙げた選択肢の中で満たしていないものを消していきましょう。この段階を経て絞れたものを、次のステップ3でさらに絞っていきます。

ステップ3 「軸となる基準」で最終的に決定しよう

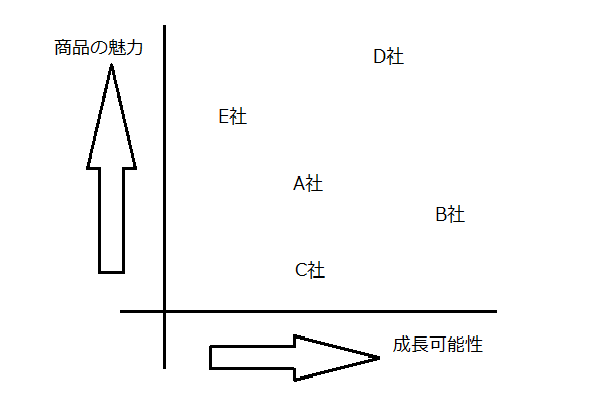

ここで、ステップ2で二つ選んだ「軸となる基準」が登場します。「軸となる基準」に基づいて、「この基準をどれくらい満たしているか」ということが分かるグラフをつくるのです。それぞれの選択肢の中で基準を満たしている度合いを比較することにより、自分で最も重要と考える基準を、最も高い水準で満たしている選択肢が一目で分かります。

就活でこの方法を使うと

以上で紹介した手法によって、実際どのように選択を進めていくのかを就活を例にとって説明します。 就活では、ステップ1でいう選択肢とは、「やりたいこと、学んできたことをもとに、魅力を感じている企業」です。そして、判断材料として挙げられるのは、立地、商品の魅力、成長可能性などが考えられるでしょう。 その次に、それらの企業を2で定めた「足切り基準」に照らし合わせ、満たしていないものは選択肢から排除していきます。 そして、ステップ3に進みます。「軸となる基準」として選んだものが「商品の魅力」と「成長可能性」だとすると、グラフは下のようになります。

今回の例でいえば、成長可能性は一番ではないものの非常に高く、かつ商品の魅力が最高であるD社が合理的に考えて最善の企業であるということになります。

*** 情報があふれかえっている現代の社会においては、しばしばその情報に惑わされ判断能力を失いがちです。その中で情報を少しづつ削っていって、最低限の情報によって決断をするという方法を今回は紹介させていただきました。漠然とした基準で選んでいる限り、相手方から与えられる情報に惑わされ、ますます優柔不断に陥ってしまいます。この先何度も訪れるであろう、選択の機会には、ぜひこの方法を試してみてください。

参考文献 ハーバードの自分を知る技術 悩めるエリートたちの人生戦略ロードマップ ロバート・スティーヴン・カプラン CCCメディアハウス