「あの人の説明はわかりづらいから、言っていることは間違っているような気がする」 「あの人の説明はわかりやすいから、真実を言っているに違いない」

大学のゼミでの発言や会社におけるプレゼンテーションなどの場で、私たちは上記のように物事を考えてしまいがちです。

人間の心理には、わかりやすい説明ほど正しいと思ってしまう「処理流暢性」というものがあります。言ってしまえば、これは人間の心理の盲点とも呼ぶべき存在であり、第二次世界大戦期にはプロパガンダにも利用されてきました。

悪い人間に騙されないためにも、私たちは心理の盲点について知っておかなければなりません。今回は、私たちの認知に対する危険性を紹介します。

処理流暢性

私たちの心理の特徴として、情報を脳が処理しやすいか否かが判断する際などに影響を与えるということが挙げられます。

情報を適切に、素早く、数多く処理して出力する能力や特性である流暢性は、高いほど正しい情報だと思い込み、低いほど誤った情報だと感じてしまうのです。

心理学の用語では「処理流暢性」と呼び、五感を利用した処理流暢性が日常生活におけるさまざまなシーンで見掛けられます。

また、処理流暢性を上手く利用することで、自分が伝えたいことを相手に容易に伝えることが可能となるのです。しかし、わかりやすいことほど正しい、好ましいと認識してしまうバイアスは悪用されやすく、正しくないことをさも正しく好ましく思わせるような仕掛けが世の中にあふれています。

処理流暢性というのは、あくまで認識の最初のプロセスにすぎないのですが、それを鵜呑みにしてしまって自分の頭で考えることができる人がそう多くはありません。

そのため、相手が伝えようとしている事柄を認識した上で、それが本当に正しいのか、どういう論理のもとに成り立っているのかを考える癖をつけることが大切となってくるでしょう。

知覚的流暢性

処理流暢性の1つに知覚的流暢性があります。

絵や図が見やすいほど、情報としてわかりやすく感じますよね。それに対して感情的にポジティブやネガティブな評価をつけてしまうのです。

例えば、この情報通信社会において、いろいろな人が携帯電話やパソコンを持っているかと思いますが、その画面の中に現れる画像の種類、文字のフォントやサイズによって、私たちは真実性や好感度、知性の判断は影響されてしまっています。

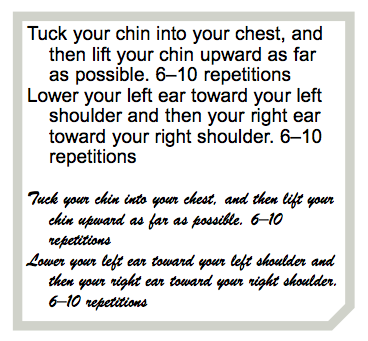

下記の画像は、どちらで書かれている方が真実性があると思いますか?

(画像出典元:UNDERSTANDING GRAPHICS|How to Improve the Appeal of Your Graphics)

(画像出典元:UNDERSTANDING GRAPHICS|How to Improve the Appeal of Your Graphics)

ほとんどの人が、読みやすいという理由から上側の文字を選択するのではないでしょうか? このように、私たちは知覚的に処理しやすいと思う方を正しい、好ましいと判断してしまう性質を持っていることがわかります。

言語的流暢性

言語的流暢性は、言語に基づいた流暢さがそのものの理解や判断に影響を与えるというものです。

特にわかりやすい言葉が用いられていたり、説明自体がわかりやすい、簡単な構文で構成されているというような要素が言語的流暢性を生み出す鍵となります。

例えば、以下の文章ではどちらが正しいことを言っていると感じるでしょうか?

A.「私はあまり風邪を引かない。なぜなら、毎日手洗いうがいを定期的に行なっているからだ。先日、風邪の流行で学級閉鎖になった。しかし、私だけは元気だった。」

B.「おれってこないだ学級閉鎖になったけど風邪あんまひかないってことがわかってさ。一人だけ元気だったし、やっぱ毎日手洗いうがいしてるだけあるわ。」

極端な例ですが、Aの方が圧倒的にわかりやすいはずです。

知覚的流暢性と同様に、処理しやすい方が好ましいと判断されます。文字は言葉にしている分、流暢性の差異の理解が容易かもしれません。

概念的流暢性

概念的流暢性は、理解するのがやや難しいのですが、難しい概念を理解する際により親しみやすい概念である方が好ましいと判断されるものです。

例えば、ウィキペディアにある「脱構築」の一部を読んでみてください。

脱構築は、言葉の内側から階層的な二項対立を崩していく手法である

(引用元:Wikipedia|脱構築)

この文言だけでは何を言っているのかさっぱりわからないと思います。

しかし、この文の前に「『女の子はおしゃべりだ』という言葉に対して、その対となる意味として『男の子は寡黙だ』という言葉が想起されるけれど、『おしゃべりな男の子』や『寡黙な女の子』も存在する」という説明があったらどうでしょうか?

この説明があることで、簡単に理解でき、わかりやすいとさえ思うはずです。人に何かを説明するときに、わかりやすい例えを出したり、あらかじめ簡単に噛み砕いて難しいことを説明したりする工夫の根底には、この概念的流暢性への意識があります。

このように、概念的流暢性というのは、言葉自体は聞き慣れなくとも日常生活で誰しも意識している概念といえるでしょう。

*** あまりの情報量の多さに、日々一方通行的に受け取ることに終始してしまいがちな私たちだからこそ、その都度それが正しいのかを考えていきましょう。

(参考) boston.com|Easy = True Adam L. Alter and Daniel M. Oppenheimer (2009) “Uniting the Tribes of Fluency to Form a Metacognitive Nation,” Pers Soc Psychol Rev, No. 13, pp. 219-235 Wikipedia|脱構築