「私だって頑張っているのに、なぜあの人ばかりがほめられるの?」

「あの人はいいなぁ。私なんて、何もできないし、何もない……」

上記のように感じた経験はありますか? こうした思いは、ますます自分をイラつかせたり、落ち込ませたりするもの。しかし、ネガティブな感情は、自分を成長させるエネルギーにもなるといいます。

そこで今回は、脳科学、心理学、精神医学などの知見をもとに、ネガティブな感情が役に立つ側面を探ります。さらに、どうすれば他人に振り回されることなく自分が満たされるのか、ノートで整理してみました。

1. 嫌な気持ちが成長のエネルギーに

脳科学者の中野信子氏によれば、妬み、怒り、自信のなさといったモヤモヤは、解消しようと頑張らないほうがいいのだそう。なぜならば、嫌な気持ちは「自分を成長させるエネルギー」にもなりうるからです。

誰かを妬んで「悔しいから相手を攻撃してやろう」「傷つけてやろう」と考え、行動に移してしまうと、嫌な気持ちは “危険なもの” になってしまいます。そうではなく、「あの人ができないことをやろう!」「少しでもあの人に追いつこう!」と考えられたら、嫌な気持ちは “新たな挑戦への原動力” になるのだとか。

中野氏によれば、「妬み」の感情は脳の前頭前野で処理されているそうです。前頭前野は思考や創造性を担い、知識や言語体系を生み出す脳領域。だからこそ中野氏は、何を妬んでいるのか紙に書き出し、「では、いったいどうすれば自分は満たされるのか」を考えてみるようすすめています。

やるべきことが明確になれば、妬む気持ちはエネルギーへと昇華されていくとのこと。

2. ネガティブ感情を活かせば魅力的に

心理カウンセラーの宇佐美百合子氏も、嫌な気持ちを無理に封じ込めたり、抗ったりするのは逆効果だと述べます。むしろ受け止めてしまうほうが、自然と手放せるようになるのだとか。

そのためには、「どんなとき、どんなふうに憂うつな気持ちになるのか」を紙に書き出し、“モヤモヤ” の正体を明らかにするといいそうです。気持ちを出しやすくするには、親しみを込めて “モヤモヤ君へ” と書き出すのが効果的とのこと。

また、宇佐美氏はモヤモヤを書き出したあとのアクションについても言及しています。そのなかには、「いま自分ができることは?」と自問して、自らの返答を書き出し、それを即実行するといったものも。何かに没頭することで、嫌な気持ちが入り込む余地はなくなるのだそう。

同氏いわく、ネガティブ感情の強い人=活力にあふれた人。そのマイナスに傾いたエネルギーを成長に活かすことで、自分本来の魅力が輝き出すとのことです。

3. 嫌な感情はリスク回避に役立つ

また、ウォール・ストリート・ジャーナルのコラム(エリザベス・バーンスタイン氏著)によれば、多くの心理学者がネガティブな感情の利点を認識し始めているそう。悪いものを特定し、よき方向へと変えていく助けになるからです。ポジティブ思考だけの人よりも、ネガティブ思考も抱く人のほうが、健康的であることまでわかってきたとのこと。

同氏によれば、妬みや怒りなどネガティブな感情をポジティブに変化させるコツは、感情を正しく認識すること、それらの軽減に必要な行動を突き止めることなのだとか。そして、ネガティブな感情については、「排除」ではなくポジティブな変化を生むための「活用」を目指すべきとのこと。こうした考えは、前出のふたりの意見にも共通しています。

- その例として――たとえばアトランタの精神科医であるダイオン・メツガー氏は、患者に対して、ネガティブな感情の原因になった行動の『よい側面』と『悪い側面』について考え、書き出すよう導くと言います。

- 具体的には――たとえば誰かを妬んでその人物の失態を想像してしまったとき、よい側面は「いい気味だと感じた」ことであり、悪い側面は「器が小さい自分に嫌気がさした」といった内容になるわけです。

- さらに、そこで自問するのだとか――「たとえ自分に嫌気がさしても、他者の失態を想像して、いい気味だと感じたほうがいいか?」。つまり、悪い側面のリスクをふまえても、よい側面にはそれだけの価値があるかどうか自問するのです。

メツガー氏いわく、嫌な感情は回避すべきものを教えてくれるとのこと。先に挙げた例で言えば、「妬んだ相手の失態を想像するなんて、何の得にもならないし時間のムダなので回避するべき」ということになりますよね。

満たされる方法をノートで整理してみた

これまでの内容をまとめると、ネガティブな感情を昇華するためのステップはこうです。

【ステップ2】:どうすればネガティブ感情が軽減し、満たされるか考える

【ステップ3】:次のアクションを明確にする

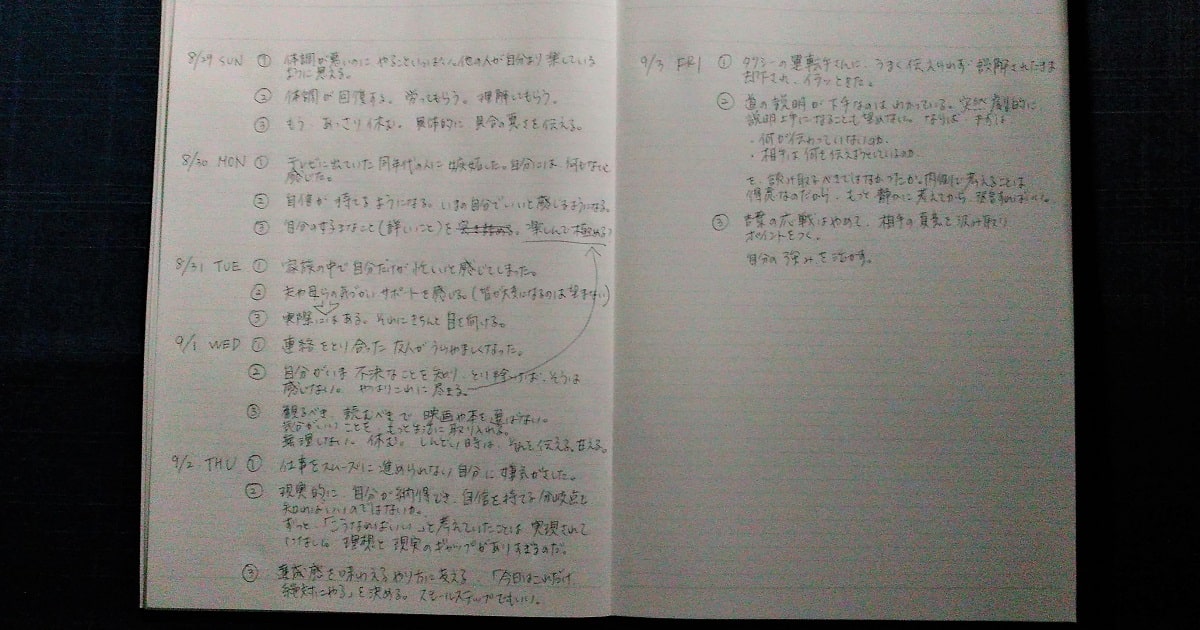

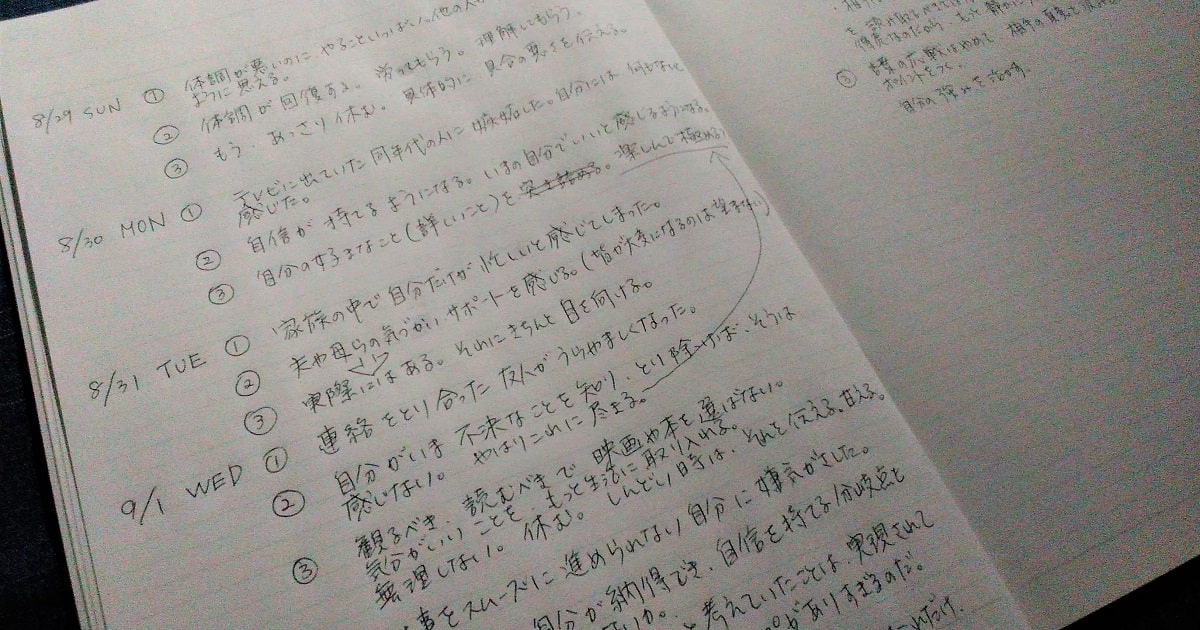

そこで筆者も上記ステップに沿い、ノートに書き出してみました。

正直に言えば、最初はこのノートに何かを書くために、作業している、といった他人事な感覚でした。

しかし、すぐに変化が生じます。

たとえば4日目には、「1. 友人をうらやましく感じたこと」について書き込み、自分が満たされるための方法として、「2. 不快だと感じることをやめて楽しめば、人をうらやむ気持ちが軽減する」といった方向で書き込みました。さらに、「3. 知識を蓄えるなら気分よく、しんどければ休み、甘える」といった次のアクションについてもスラスラと書けました。

5日目には仕事が遅い自分にウンザリしたことを挙げつつ、自信をもてる分岐点を知り、理想と現実とのギャップを理解し、実現可能なスモールステップを推進すればいいといったことが次々と頭に浮かんだので、難なく書けました。

6日目のイラっとした出来事については、さらにイメージがくっきりと浮かび、相手の真意を汲み取り、ポイントをつけばいいと書き込みました。

つまり、日数を重ねるほど、スラスラと言葉が出てくるようになったのです。その理由について、自分なりにこう答えを出しました。

***

ネガティブな感情が役に立つ側面と、ネガティブ感情をエネルギーに変えるためのノートを紹介しました。ぜひお試しください。

(※苦しいほどのモヤモヤは、自己解決しようとせず、専門の医療機関に相談することをおすすめします!)

(参考)

STUDY HACKER|「成長する人」は嫌な気持ちを “道具” として活かす。「成長できない人」はそれを “攻撃” に使う

NIKKEI STYLE|ネガティブ感情は大事なSOSサイン、正体を見定める

WSJ|ネガティブ感情はなぜ必要か

脳科学辞典|前頭前野

【ライタープロフィール】

STUDY HACKER 編集部

「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。