——あれ、また私だけ残業しているのか……。

気づけばチーム内で最も多くの業務を抱え、上司からの依頼も「NO」と言えずにすべて引き受けてしまう。周囲への気遣いで仕事は増える一方なのに、自分の心の余裕はどんどんなくなり、以前のような笑顔も減っていく……。

「まだ頑張らなければ」「みんなも忙しいから仕方ない」と自分に言い聞かせていませんか? でも、その我慢が積み重なるとバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥ってしまう可能性があります。

今回紹介したいのは「ChatGPTを活用した認知行動療法(CBT)」です。実際に筆者も試してみましたよ。具体的なやり方や効果をぜひ、ご一読ください。

- ビジネスパーソンの77%が「バーンアウト」を経験している?

- 心を整理する「認知行動療法(CBT)のABCモデル」とは?

- ChatGPTの「認知行動療法(CBT)」の効果は?

- ChatGPTで「認知行動療法(CBT)」を試してみた

- ChatGPTで認知行動療法して得られた発見

ビジネスパーソンの77%が「バーンアウト」を経験している?

責任、成果、スピード——現代のビジネス環境で求められる要素ですが、同時に私たちの心身に大きな負担をかけています。もし最近、仕事中に自然な笑顔が減ったと感じるなら、それは「バーンアウト」の予兆かもしれません。

医療専門家のナタリー・アザール医学博士によれば、バーンアウト(燃え尽き症候群)とは「長年続けてきた仕事から楽しみややり甲斐、あるいは個人的な満足感を得られなくなった状態」。*1 これは単なる疲労ではありません。「私はなんのために、この仕事をしているのだろう……?」という虚無感を抱き、やりがいや生活の充実のために始めた仕事が、いつの間にか人生の楽しみを奪う存在になってしまった状態なのです。

長期間のストレスや過度な責任により、仕事への意欲や満足感を失い、心身ともに疲弊した状態。やりがいそのものを感じられなくなることが特徴。

この現象は決して珍しいものではありません。デロイト トーマツ グループの調査によると、「77%の労働者が現在の仕事で燃え尽き症候群を経験」しているそうです。*1 知らず知らずのうちに、仕事の負担で心がすり減っていた——という状態は比較的多くの人が経験しているのですね。

特に注意が必要なのは、真面目で責任感の強い人たちです。元弁護士で『人生を変える習慣のつくり方』のベストセラー作家であり講演者の、グレッチェン・ルービン氏は「特にバーンアウトになりやすい人」について、こう警鐘を鳴らしています。

特に、義務感の強い人は要注意。『他人との約束は守れるが、自分との約束はなかなか守れない』という傾向に当てはまる人は、バーンアウトに陥る可能性が高いサインなのです *1

たとえば、同僚から「この資料、明日までに確認してもらえる?」と頼まれれば快く応じるのに、自分で決めた「今日は早く帰って勉強する」という約束は簡単に破ってしまう。上司からの急な依頼には必ず応えるのに、「週末は趣味の時間をつくる」という自分との約束は後回しにしてしまう——こうした行動パターンが積み重なることで、心の余裕が失われていくのです。

誠実で責任感がある人ほど、自分を守ることより他人からの依頼を優先してしまいがちです。それ自体は素晴らしい資質ですが、長期的に見ると自分の心の余裕を守ることこそが、持続可能な働き方の基盤となります。

では、どうすれば自分の心を守ることができるのでしょうか? 重要なのは、「自分の能力が低いから」「メンタルが弱いから」と自分を責めることではなく、まずは「なぜ疲れるのか?」その要因を客観的に分析すること。

問題の根本原因を理解することが、効果的な解決策への第一歩となるのです。その具体的な方法について、次項で詳しく解説していきましょう。

心を整理する「認知行動療法(CBT)のABCモデル」とは?

心に余裕がなくなり、「仕事がうまくいかない」「何をやってもダメだ」といったネガティブな思考に陥ったとき、自分の心を整理する方法として有効なのが「認知行動療法(CBT)」。うつ病や不安症をはじめとするメンタルヘルス全般に効果が認められており、世界中の医療現場で広く活用されている手法です。*2

認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy)の略称。ネガティブな思考パターンや行動を客観的に分析し、より現実的で建設的な考え方に変えていく心理療法。

CBTの基本となるのが「ABCモデル」という考え方です。南カリフォルニア大学の精神医学・行動科学臨床助教授のダカリ・クインビー博士によると、ABCモデルは以下の3つの要素で構成されています。*2

- Adversity event=嫌な出来事

- Beliefs=信念や考え

- Consequences=結果

注目すべきは2番目の「Beliefs=(信念)」。同じ「Adversity event=嫌な出来事」が起こったとしても、その出来事をどう解釈し、どう考えるか——つまり「信念」が「合理的」なのか「非合理的」なのかによって、最終的な「Consequences=結果」は大きく変わってくるのです。次のケースを見てみましょう。

信念A:「いつも上司から注意されている気がする。きっと私が一番仕事ができないから、細かくチェックが入るんだ……ほかの人はこんなに指摘されていない」

信念B:「たしかにこの資料は図や表が少なく、読み手の立場で考えるとわかりにくい部分がある。プレゼン前に上司が気づいて教えてくれたおかげで、よりよい資料に改善できる」

この例からわかるように、同じ出来事でも「どう解釈するか」によって、その後の感情や行動は正反対になるのです。しかも重要なのは、合理的な考え方を身につけることで、ストレスを軽減できるだけでなく、実際の問題解決能力や成長につながるという点。

CBTのABCモデルを理解することで、「なぜ自分がこんなにつらく感じるのか」「なぜ同じような状況で毎回落ち込んでしまうのか」といった心の仕組みが見えるようになり、より建設的で現実的な思考パターンへと変えていくことができるのです。

ChatGPTの「認知行動療法(CBT)」の効果は?

メンタルの問題が深刻になる前に、認知行動療法でセルフケアをすることが大切です。そこで注目してもらいたいものが、「ChatGPTを活用した認知行動療法(CBT)」です。

米国・ユタ大学の教育関連研究者らの論文(2024)では、コンピュータ支援型CBT(CCBT)では、不安の軽減に一定の効果があると報告されています。これは、AI技術を活用したChatGPTなどのツールを使ったCBTにも同様の効果が期待できることを示唆しています。

特に興味深いのは、CBTの実施方法に関する発見です。研究報告によれば、特に「オープンクエスチョン(開かれた質問)」のCBTにもっとも効果が見られたとのこと。*3

オープンクエスチョンとは具体的にどのような質問なのでしょうか。認知行動療法の文脈では、以下のような質問が該当します。

- その出来事が起きた状況を、詳しく説明してくれませんか?

- そのとき浮かんだ考えやイメージを教えてくれませんか?

これらは「YES/NO」で答えられる閉じた質問とは対照的に、回答者が自由に、幅広い範囲で自分の体験や感情を表現できる質問です。オープンクエスチョンなら、表面的な反応ではなく、その人の内面にある複雑な思考や感情を深く掘り下げて整理できるのです。

ChatGPTで「認知行動療法(CBT)」を試してみた

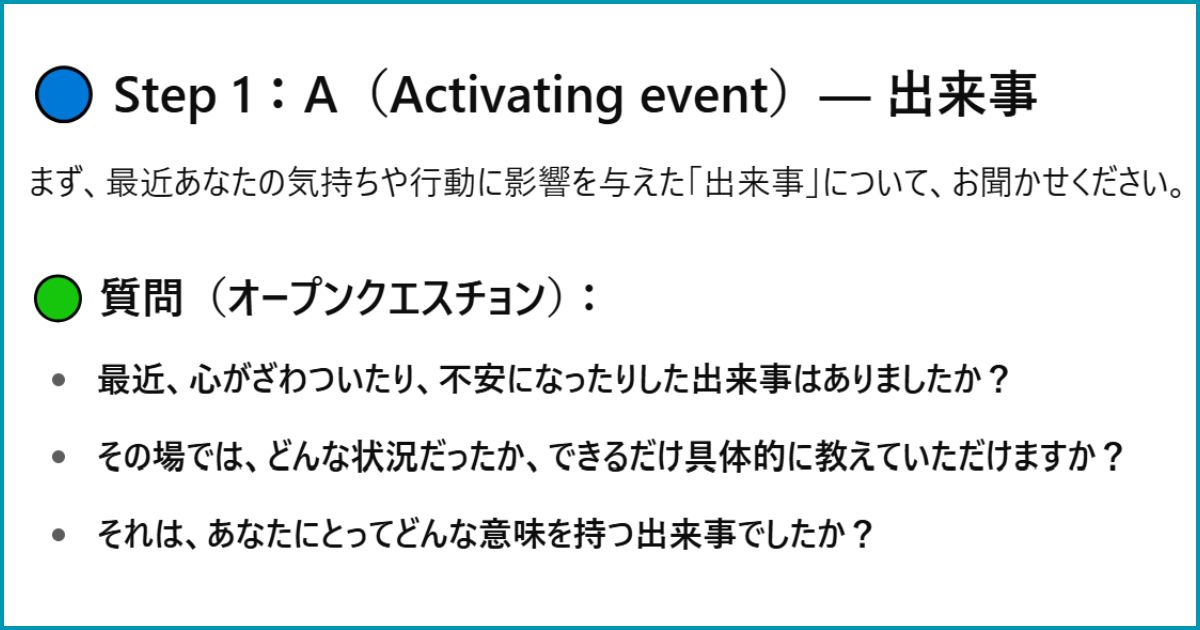

筆者もさっそくChatGPTで、認知行動療法(CBT)を試してみましたよ。前項の研究報告では特に‟「オープンクエスチョン」を使ったCBT”が、効果があるとわかったので、ChatGPTにも、その条件を伝えます。

CBTのABCモデルを使った認知行動療法を一緒に行なってくれませんか? その際「オープンクエスチョン」を使ってください。Aから順にお願いします。

筆者がChatGPTに投げかけると——

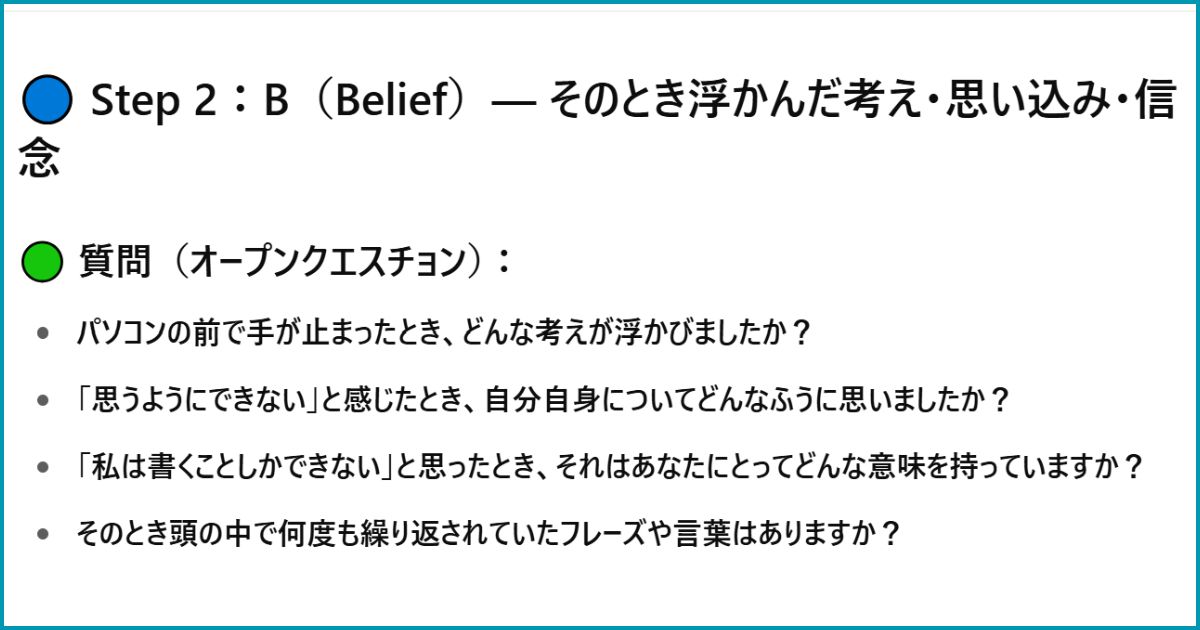

さっそく「Adversity event=嫌な出来事」から、掘り下げるオープンクエスチョンが。筆者は「仕事の進み具合がよくない」「パソコンの前でじっと眺めている時間が増えた……」とネガティブな状況を質問のリスト順に答えました。すると次の「Beliefs=信念や考え」へ。

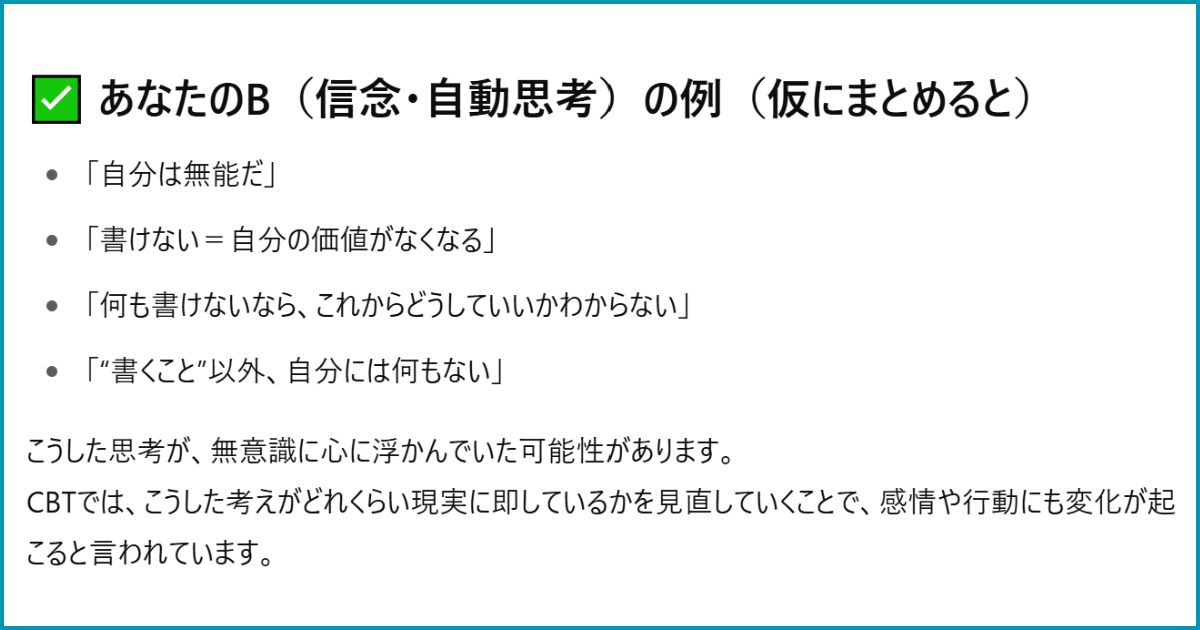

それぞれ「何も考えられない」「自分は無能だと思う」「これから仕事どうしよう……と不安」といったネガティブな思考パターンを正直に回答していきます。ChatGPTはこれらの回答を整理し、思考の傾向を客観的に分析してくれました。

次の「Consequences=結果」へ。

筆者は「音楽をダラダラ聴く」や「SNSを見続ける」という逃避癖があるので、感情と一緒にChatGPTに伝えました。

最後は「Beliefs=信念や考え」を見直します。考えを別の視点で捉える(=リフレーミング)ための、オープンクエスチョンを用意してくれました。

書けない自分に対して「あなたが親しい人なら何と声をかけますか?」という問いは、筆者が過去に行なった、認知行動療法にはなかった視点です。難しい問いですが、しばらく考えて答えを出しました。リフレーミングをした一部が以下の画像です。

ChatGPTで認知行動療法して得られた発見

実際にChatGPTを活用したCBTを体験して感じた効果と注意点をまとめました。

ChatGPTはさまざまな角度からオープンクエスチョンを提示してくれるため、個人でノートに書き出すセルフワークよりも深い自己分析ができました。

意外だったのは、共感性のある言葉が返ってきたことです。メンタルの問題を整理する作業は心理的負担が大きいものですが、ChatGPTの共感的で丁寧な応答により、その負担が大幅に軽減されました。

ChatGPTで行なうCBTは、より詳細に掘り下げてくれます。一方で、すべてのプロセスをこなすのに時間がかかりがち。メンタルの問題にかかわる内容であるため、自分の心に余裕を持てるペースで行ないましょう。

***

ひとりでモヤモヤを抱えずに、まずは自分の心をAIと一緒に整理してみてください。AIは孤独なあなたの強い味方になってくれるはずです。

*1 VOGUE JAPAN|専門家に聞く、燃え尽き症候群から回復するための5つのヒント

*2 verywell health|How the ABC Model Works in Cognitive Behavioral Therapy

*3 PubMed|Using Artificial Intelligence to Identify Effective Components of Computer-Assisted Cognitive Behavioural Therapy

青野透子

大学では経営学を専攻。科学的に効果のあるメンタル管理方法への理解が深く、マインドセット・対人関係についての執筆が得意。科学(脳科学・心理学)に基づいた勉強法への関心も強く、執筆を通して得たノウハウをもとに、勉強の習慣化に成功している。