昇進のため、転職のため、スキルアップのために勉強時間は確保しているのに、「あれ、昨日覚えたはずなのに思い出せない」「何度読んでも頭に入らない」……そんな経験はありませんか?

学生時代とは違い、限られた時間で最大の効果を求められる社会人の勉強。「時間をかけているのに身についている実感がない」「暗記が苦手で諦めそうになる」そんな悩みを抱えている方は、勉強前後に「あるもの」を書くだけで、理解力と記憶力を向上できるかもしれません。

今回は、"独学の達人" 読書猿氏がベストセラー『独学大全』で紹介している「プレマップ&ポストマップ」という勉強法をご紹介します。忙しい社会人でも実践しやすく、効率的に知識を定着させられるこの勉強法。実際に試してみた体験談も交えながら、詳しく解説します。

- 勉強した内容が定着しない理由

- 学習前後の「プレマップ&ポストマップ」が役立つ理由

- 「プレマップ&ポストマップ」による勉強法の手順

- 「プレマップ&ポストマップ」を書いて勉強してみた

- 「プレマップ&ポストマップ」で情報のとりこぼしを防げた!

勉強した内容が定着しない理由

「また忘れてしまった……」何度勉強しても覚えられない経験は、多くの人が抱える共通の悩みです。この問題の根本的な原因のひとつは、「ノートのつくり方」にあります。

箇条書きノートが記憶を妨げる理由

私たちが当たり前のように使っている箇条書きのノート術。しかし、マインドマップの考案者として世界中の教育現場に影響を与えてきたトニー・ブザン氏は、この「箇条書き」が記憶力と理解力に悪影響を与えると指摘しています。

その理由は、箇条書きでは全体のつながりや物事どうしの関連性が見えにくいことにあります。たとえば、マーケティングの勉強で「ターゲティング」「ポジショニング」「ブランディング」と項目を並べても、これらの概念がどう関連し合い、実際のビジネスでどう連携するかは見えてきませんよね。

ブザン氏は、「関連性をもたせる」ことこそが脳の機能を発揮させると述べています。これは脳科学的にも裏付けられており、私たちの脳は単独の情報よりも、ほかの知識と結びついた情報のほうを記憶しやすい構造になっているのです。

脳は「関連性」で記憶する

この理論を実証するような興味深い事実があります。東大生の勉強法に関する著書が多い西岡壱誠氏(教育関連事業の株式会社カルペ・ディエム代表)によれば、東大生は「記憶力」が高いのではなく「関連づけの能力」が高いとのことです。

たとえば、歴史で「明治維新」について学ぶとき、単に「江戸幕府が倒れて明治政府ができた」と暗記するのではなく、「黒船来航による外圧」「薩長同盟の成立」「大政奉還の政治的背景」「廃藩置県による中央集権化」「富国強兵政策への転換」といった前後の出来事や政策と結びつけて理解する——こうした関連づけによって、ひとつの歴史的事件が時代の流れのなかでどのような意味を持つかが見えてきて、長期記憶として定着しやすくなるのです。

勉強するときは、情報をただ羅列するよりも、つながりを明確にするほうが圧倒的に効果的なのですね。

- 情報の関連性が見えにくい

- 脳は“つながり”を重視する構造

- 単独の知識は長期記憶に残りにくい

学習前後の「プレマップ&ポストマップ」が役立つ理由

では、情報どうしの関連性をはっきりさせるには、どのような方法が効果的なのでしょうか。その答えが、読書猿氏が提唱する「プレマップ&ポストマップ」です。

これは、「記憶できている情報を書き出すことが、記憶と理解を促進する」という研究知見と、教育現場で実績のある「コンセプトマップ」という図解法を組み合わせた手法。つまり、「知識のアウトプット」×「図解化」で勉強の質を飛躍的に上げようというテクニックなのです。

このテクニックの土台となるコンセプトマップは、以下の手順で作成します。

- テーマを置く

- テーマに関連する言葉や概念を、階層状に書き出す

- キーワードどうしを矢印や線でつなぎ、関連性を視覚化する

- 線や矢印の上に、関係を表す言葉「リンクラベル」を乗せる

キーワードどうしを線でつなぐという点で「マインドマップ」にも似ていますが、コンセプトマップにはふたつの大きな特徴があります。

ひとつは書き方のルールが少なく自由度が高いこと、もうひとつはキーワード間の関係を表す「リンクラベル」の存在です。読書猿氏は、この「線で結び、関係を考える」という手順こそが、記憶をより深く引き出すとしています。単に情報を並べるのではなく、「なぜつながるのか」「どのような関係なのか」を言語化することで、脳内の知識ネットワークがより強固になるのです。

コンセプトマップのメリット

- 自由な形式で思考を視覚化できる

- キーワードの“関係性”を明示する「リンクラベル」で理解が深まる

- 知識のネットワークが頭の中で構築されやすくなる

そんなコンセプトマップを発展させた「プレマップ&ポストマップ」は、学習の進め方が独特です。次項で詳しく見ていきましょう。

「プレマップ&ポストマップ」による勉強法の手順

読書猿氏によると、「プレマップ&ポストマップ」を用いた勉強法は、次の手順で行なうそう。

つまり、学習の前後に「教材を見ずにマップを作成→教材を見ながらマップを作成」という2ステップを踏むことで、知識の定着度を段階的に高めていくのです。

一見すると非効率に思える「参照なし」のステップ。しかし、ここに大きな学習効果が隠されています。読書猿氏は「学習とは新しい知識を詰め込むことではなく、すでに知っている知識と新しい知識を結びつけることである」と言います。

たとえば、経営戦略を学ぶ場合、「競争」「差別化」「コスト削減」といった身近なビジネス概念を最初にアウトプットすることで、新たに学ぶ「ポーターの5フォース分析」や「バリューチェーン」といったフレームワークが、既知の競争概念とどう結びつくかが見えてきます。

このように勉強前に一度アウトプットし、勉強をしてからまたアウトプットする。そうすることで、頭に入っている情報を視覚化したうえで、新しい知識を既存の知識体系に組み込んでいけるのです。

プレマップ&ポストマップとは?

- 「参照なし」と「参照あり」の2段階でマップをつくる

- 学習前後の知識をアウトプットし、関連性を視覚化

- アウトプットの段階を踏むことで、記憶と理解が強化される

「プレマップ&ポストマップ」を書いて勉強してみた

実際に「プレマップ&ポストマップ」を使って勉強を試してみました。今回筆者が教材として選んだのは、環境問題に関する本の第1章。実践の模様を順にお伝えしていきます。

1. プレマップ(参照なし)

まず、環境問題について最初に思いついたキーワード3つを、三角形になるように記入しました。三角形にしたのは、読書猿氏が「三角形や四角形といった図形を配置すると、あとのキーワードが書きやすい」と解説していたからです。

この三角形をテーマとし、その下に思いつくキーワードを書き入れていきます。それぞれを矢印でつないだら、そのあいだにリンクラベルを記入。

リンクラベルを考えるのがなかなか難しかったのですが、読書猿氏によると「関連性を言葉にするプロセス」が重要だとのことなので、どうにか定義していきました。

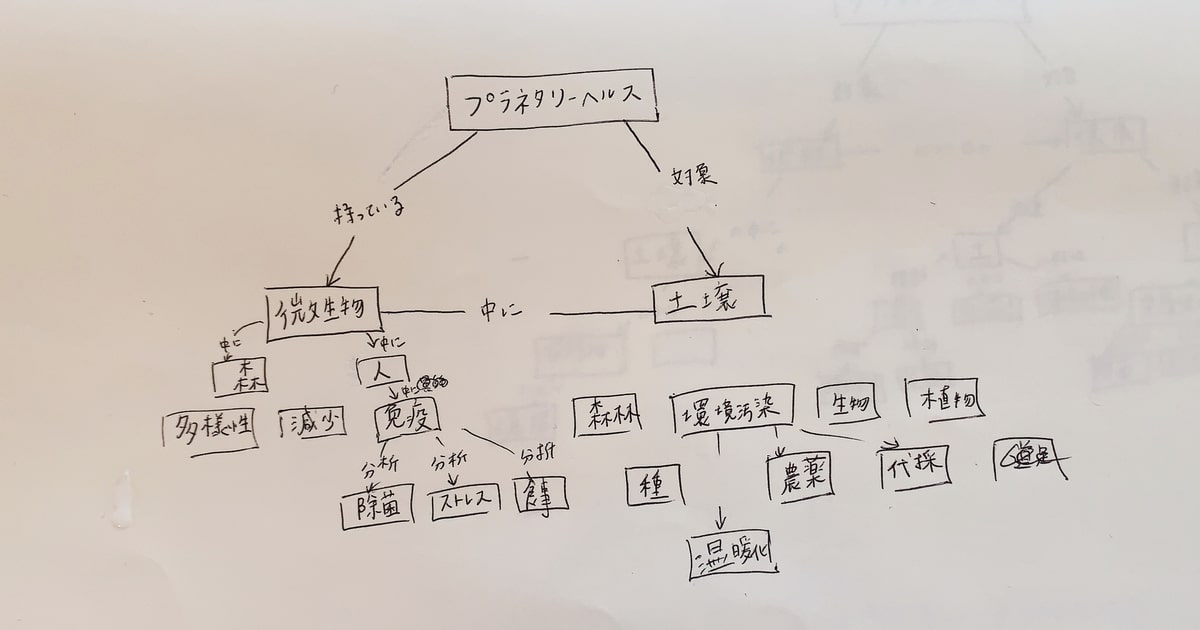

完成したのがこちらのプレマップです。

事前知識が少なかったため、漠然とした言葉が少し並ぶ程度。少ないとはいえ、現時点での理解度をしっかりと可視化できた実感があります。

2. プレマップ(参照あり)

次に、本の目次のみを読みながら、キーワードを増やしていきます。書き方自体は前のステップと同じです。

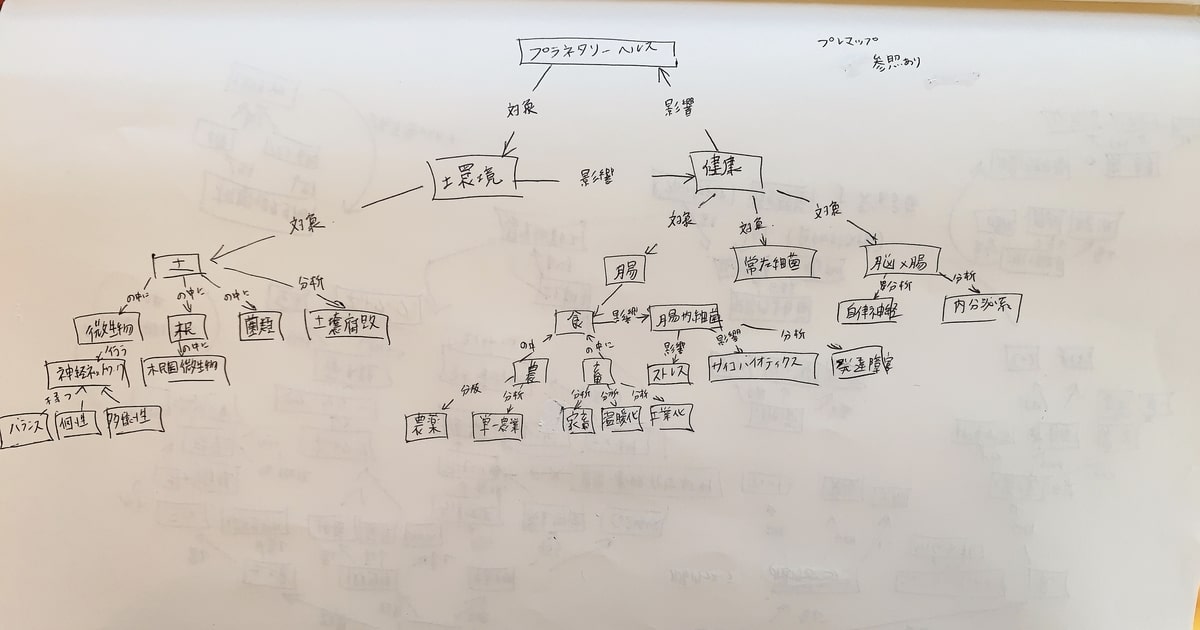

聞いたことのない言葉でも、想像しながらリンクラベルでつなぎました。完成したものがこちら。

まだまだ未知の単語が多いので、リンクラベルをつけるのはやはり難しく感じましたが、目次を見ただけでもなんとなくつながりがわかってきた感覚があります。

3. ポストマップ(参照なし)

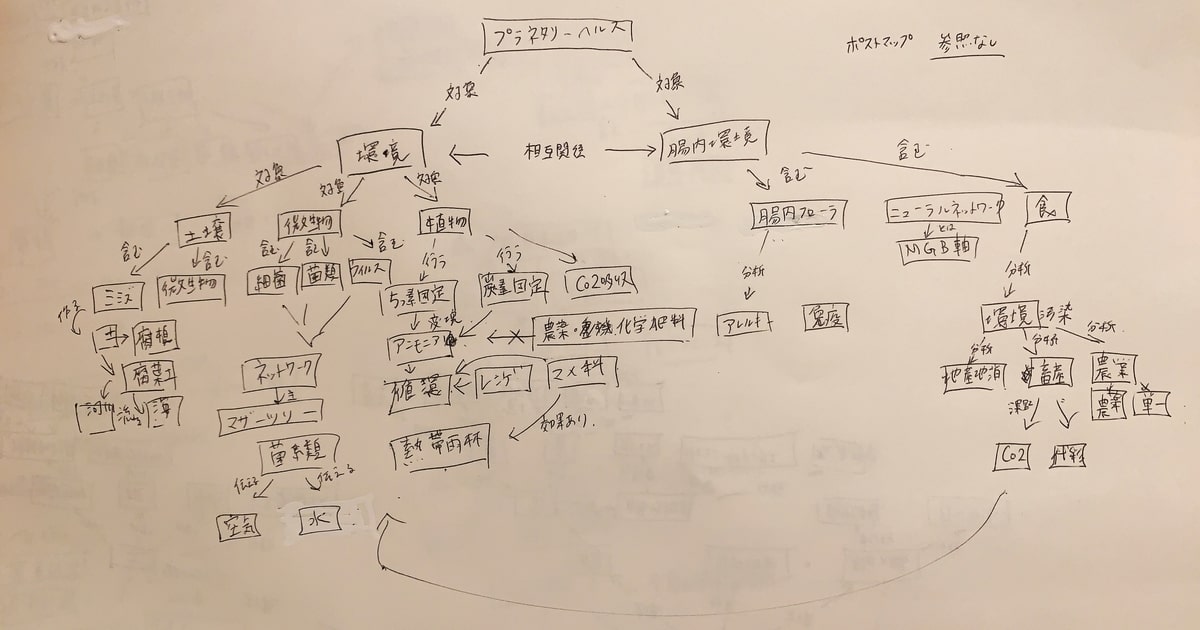

本を読み終えてから、本を閉じ、頭に残るキーワードを取り出しながらマップをつくっていきました。そして、このようなマップが完成。

本を読んだ直後にもかかわらず、意外なほど言葉が出てきませんでした。一度読んだだけでは記憶に残っていないことがよくわかります。

4. ポストマップ(参照あり)

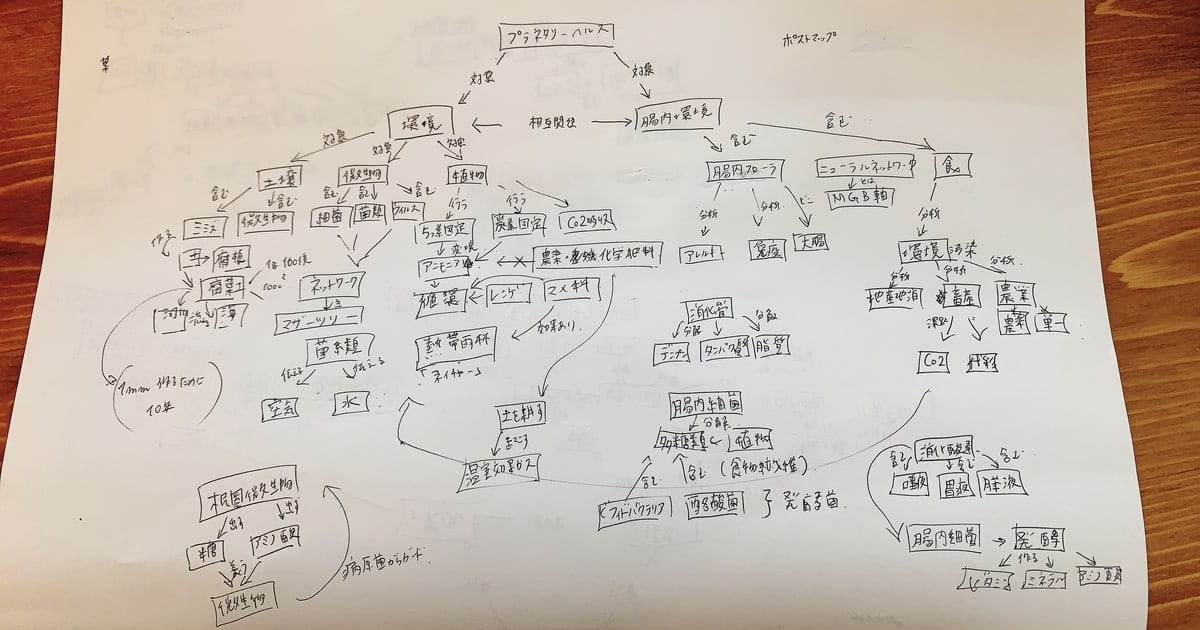

最後に、本を読み直しながら、先ほど取りこぼした言葉を拾っていきます。あらためて最初からマップを書いてもいいのですが、今回は、前のステップで作ったポストマップに肉づけするかたちで、単語を追加していきました。完成したのがこちらのマップ。

だいぶ情報が増え、マップとして整ってきたように見えます。とはいえ、まだまだ関連性がはっきりしていないワードが多く、パッと見て全体のつながりが把握できるレベルには達していません。理由は明確。理解度がまだまだ低いからですね。

この先何度もマップに落とし込むことで、頭のなかが整理され、本質的な理解につながっていきそうです。

「プレマップ&ポストマップ」で情報のとりこぼしを防げた!

最初は要領がつかめず難しいと感じたのですが、ひたすら手を動かすうちに、理解が深まっていく手応えが得られました。本を読む程度では、「わかった気」にはなれても「知識としては身につかない」のだな、と実感。また、箇条書きでノートをとるのに比べてかなり頭を使う必要があるせいか、情報のとりこぼしを大幅に減らすことにつながりましたよ。

筆者はマインドマップをよく使うのですが、勉強内容の幅が広すぎたり、テーマがひとつではなかったりするときには、「プレマップ&ポストマップ」のほうが向いていると感じました。

書き始めのうちはコンセプトがバラバラになっても、のちのステップで統一されていきます。そのため、本を1冊丸ごと勉強するときや、ゼロから知識を学ぶとき、専門用語の多い科目を学ぶときのように、「何から手をつけたらいいかわからなくなりがち」な勉強に特におすすめのテクニックです。

反対に、テーマやカテゴリーがシンプルなとき、講義やスピーチのように話の流れがはっきりしたものについてノートをとるときなどは、リンクラベルを考えず、線でどんどんつないでいけるマインドマップのほうがふさわしいかもしれません。

***

自分の頭をフルに使わせてくれるプレマップ&ポストマップ。確実に力になる勉強法でした。ぜひ、試してみてくださいね。

*1 読書猿(2020),『独学大全 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法』, ダイヤモンド社.

*2 YouTube|The Power of a Mind to Map: Tony Buzan at TEDxSquareMile

*3 東洋経済オンライン|「東大生の記憶術」は意外と簡単にマネできる

*4 Lucidchart|コンセプトマップ(概念図)とは

*5 IHMC|Joseph D. Novak

平野ももこ

大学ではフランス文学を専攻し、物語のなかの人の心を中心に研究。出版社を経営していた祖母の影響もあり、純文学、心理学、ビジネス書など幅広く読む大の読書家である。現在は、メンタルケアやカウンセリングを勉強中。バレットジャーナルの実践を通じ、生活改善に成功し続けている。