「夜遅くまでノートをまとめていたのに、模擬試験の点数は前回と変わらず……」

「参考書の内容を丁寧に写して、カラフルなペンで色分けもしたのに、なぜか頭に入っていない」そんな経験、ありませんか?

忙しい仕事の合間を縫って勉強時間を確保し、週末も返上してノートづくりに励んでいるのに、思うように成果が出ない。学生時代はこの方法で乗り切れたはずなのに、なぜかいまは通用しない。もしかして年齢のせい? それとも勉強のセンスがないから?

そのお悩み、「ノートのまとめ方」に原因があるかもしれません。

多くの社会人が陥りがちな「効率的に見えて非効率」なノート術。時間をかけて丁寧につくったノートが、むしろ学習効果を下げている可能性があるのです。

そこで今回は、「努力が報われない「まとめノート」の2大特徴」と、忙しいあなたでも今日から実践できる効率的なノート術の改善策をご紹介します。限られた時間を最大限に活用して、確実に成果につなげていきましょう。

【NG1】板書や参考書の内容をそのまま書き写す

まとめノートと題しつつ、教科書の文を一言一句変えることなくきれいに書き写したり、板書をそのままそっくりノート上に “コピー” したり……。そんなやり方で勉強しても、苦労するばかりで成果にはつながりません。

というのも、勉強の目的はきれいなノートをつくることではないからです。『30代で人生を逆転させる1日30分勉強法』著者で資格試験勉強の講師経験もある石川和男氏が、こう指摘しています。

試験勉強は、書くことが目的ではありません。覚えること理解することが重要です。そして、唯一最大の目的は受かることなのです。貴重な時間を自己満足の芸術的ノート作りに終わらせては駄目なのです。*1

板書や参考書をきれいに書き写そうという意識でいたら、書き写し終わった時点で勉強をやりきったような感覚になってしまうでしょう。その先の勉強に、身が入らなくなってしまうのです。

また、能力開発メソッドを提唱する山中恵美子氏は、著書『1分見るだけで頭が劇的によくなる瞬読式ノート術』のなかで、たとえ他者にとってわかりにくいノートでも、「自分の学びに役立」つのであれば「正解」だと説いています。*2

となると、まとめノートをつくる際に役立ってくるのが “要約” です。板書や参考書の内容をそのまま書くのではなく、自らの言葉でまとめ直せば、自分だけの学びとして落とし込まれるはず。

実際、『すべての知識を「20字」にまとめる 紙1枚! 独学法』著者の浅田すぐる氏は、著書名にもある “20字でまとめる” ことの意図を、こう説明しています。

「一言で言うと?」「煎じ詰めると?」「要するに?」といった言葉が自然と口ぐせになり、シンプルな言葉にまとまるまで「考え抜く」習慣がつくのです。*3

ただ書き写すのとは違い、自分の頭で考えて自分の言葉で短く要約していく過程で、よりクリアに学びが定着すると期待していいのではないでしょうか。

そこで筆者も、宅建士の試験範囲内にある誇大広告の知識について、実際に要約してみました。

テキストから書き写した文章は59文字。これでも決して長すぎることはありませんが、言い回しが小難しく、目が滑ってしまいます。ですが20文字にまとめてみたところ、すっと頭に入る内容になりました。

これまで書き写しメインのノートをとっていた方は、ぜひ要約を活用したノートづくりを心がけてみてください。学びがきっと深まりますよ。

【NG2】色をたくさん使う

色ペンをたくさん使ってノートをつくり、勉強できた気になっている人も多いでしょう。しかし、ごちゃごちゃと色を使いすぎるのは逆効果になる可能性が。

じつは脳は、「無秩序な状態が常に目に入り続けると、認知資源が枯渇して集中力が低下する」と明らかになっているのです。*4

筆者もかつては、色を使うほどよいと誤解していたひとり。何色ものペンと、大量のカラフルな付箋を使ってノートをつくったものの、わけがわからなくなり、勉強を中断した経験があります。紙面が乱雑になりすぎたせいで、いつの間にか脳が “集中できない状態” へと追い込まれていたのかもしれません。

ですから、色は厳選したものだけを使うようにしましょう。

東大合格生のノートに関する著書を複数もつ太田あや氏は、

- 「ペンの色の基本は3色」

- 「自分なりのルールを決めて色分けする」

の2点をすすめています。3色とは「黒」、「一番重要な部分に使う」色、「一番ではないけれど大切な部分に使う」色。色を使う目的は「重要ポイントを目立たせるため」なので、3色がちょうどいいようです。*5

また、色を使う際はイラストを描くこともぜひやってみましょう。前出の山中氏によれば、イラストを盛り込んだノートは「イメージがキモになっているため、記憶に残りやすく」なるのだとか。おすすめは「文字は黒、色はイラストで使う」ことだそうです。*6

このような、イメージ化を活用したノートづくりについて、発達分子生物学者のJohn Medina氏による研究結果も紹介しましょう。文字だけのノートを見た生徒と、文字と図が用いられたノートを見た生徒が、3日後にどれだけ内容を覚えていたか調査した結果、前者が10%程度しか内容を覚えていなかったのに対し、後者はおよそ65%も覚えていたそうです。これは「画像優位性効果(Picture Speriority Effect)」とも呼ばれます。*7

情報をイメージとして処理することは、記憶の定着に一役買うわけですね。

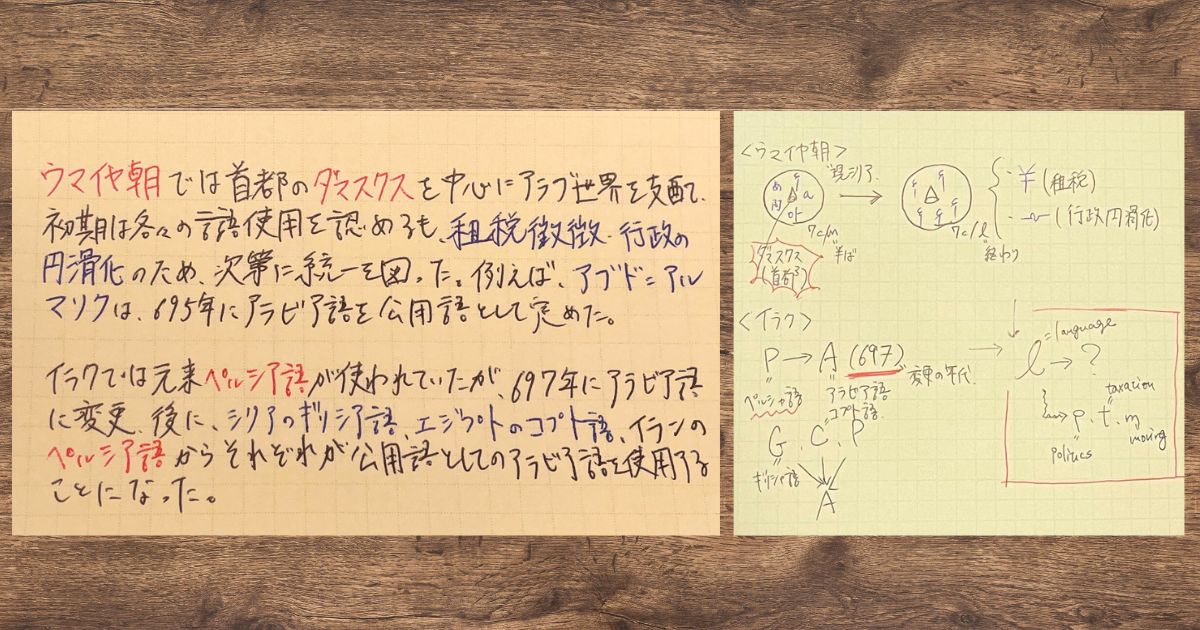

そこで筆者も、「ペンの色は黒・赤・青」「情報をイメージしてイラストを描く」というルールのもと、実際にノートをまとめてみました。

以前からアラビア語を勉強したいと考えていた筆者。現在の巨大な話者人口をもつに至った理由をまず知りたいと考え、アラビア語の公用語化について調べました。

3色に絞る、イラストを追加する――たったこれだけの工夫で、情報が頭のなかに入りやすくなりました。どの情報にどんな色を使うのかを最初に決め、すぐ色分けできる状態にしておくと、より勉強に集中しやすくなると思います。

***

みなさんも、本当に役に立つまとめノートをつくれるよう、ご紹介した方法をぜひ試してみてくださいね。

参考書や板書をそのまま写すのではなく、自分の言葉で20字程度に要約。理解が深まり記憶に定着しやすくなります。

黒・赤・青の3色でルールを決めて色分け。重要な情報はイラストでイメージ化して記憶効果をアップ。

*1 リクナビNEXTジャーナル|この「勉強法」は、やってはいけない

*2 山中恵美子 (2022), 『1分見るだけで頭が劇的によくなる瞬読式ノート術』, SBクリエイティブ.

*3 浅田すぐる (2018), 『すべての知識を「20字」にまとめる 紙1枚! 独学法』, SBクリエイティブ.

*4 DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー|デスクが散らかっていると集中力も生産性も低下する

*5 スタディサプリ|テスト時に役立つ!復習しやすい授業中のノートの取り方とは

*6 @DIME|黒い文字だけで書くよりイラストや色を使って書いたほうが覚えられるのはなぜ?

*7 Medina, John (2008), “Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School,” Pear Press.

YG

大学では日韓比較文学を専攻し、自身の研究分野に関する論文収集に没頭している。言語学にも関心があり、文法を中心に日々勉強中。これまでに実践報告型の記事を多数執筆。効果的で再現性の高い勉強法や読書術を伝えるべく、自らノート術や多読の実践を深めている。