先月購入したAIの解説本をパラパラとめくりながら、画面に映る最新ニュースを見つめています。

技術の進化は留まることを知らず、昨日の常識が今日には覆されるーーそんな状況に、知識のアップデートが追いつかない焦りを感じた経験は誰しもあるのではないでしょうか。「もっと効率的な学び方があるはずなのに」という思いと、「これで本当に身についているのか」という不安が心のなかでせめぎ合います。

増える一方の情報量の前で、従来の「1冊の本をじっくり読み込む」というアプローチは、もはや最適とは言えないのかもしれません。

そこで今回は、書籍やオンライン記事、動画など、さまざまな媒体を組み合わせて最新の知識を効率的に吸収する「キュレーション情報収集」をご紹介します。

キュレーションとは?

「キュレーション」という言葉に馴染みがない読者のみなさんもいらっしゃるかもしれません。キュレーション(curation)とは、「1 美術館・博物館などの展示企画。2 情報などを特定のテーマに沿って集めること」です。*1

アートの世界では複数の作品をテーマ別に展示してあることがありますが、それと同じように、現代においては情報をテーマ別に選び、体系化することが不可欠なスキルとなっているのです。

「キュレーション情報収集」とはなんなのか

なぜ「キュレーション情報収集」と呼ぶ?

そして、「情報をテーマ別に選び、体系化すること」を可能にしてくれるのがキュレーション情報収集です。

なぜこの情報収集が「キュレーション」を冠するのか? それは、“デジタル時代の学芸員” のように自分なりの視点で情報を組み立て直すからです。

私たちのまわりには書籍・記事・動画などさまざまな媒体が存在しています。ある情報を得るためにいくつかの媒体を見ることも少なくありません。そのなかから必要な情報を選別し、それらを必要に応じて自分なりに再構成する点が従来の情報収集と一線を画しています。

なぜ「キュレーション情報収集」が必要なのか

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速により、ビジネスの現場で必要とされる知識やスキルの寿命は急速に短くなっています。たとえば、AIや機械学習の分野では、半年前の情報がすでに古くなっていることも珍しくありません。

また、知識を得るための情報源も多様化しています。従来の書籍に加え、オンライン記事、動画コンテンツ、ポッドキャスト、専門家のSNSでの発信など、さまざまなメディアが存在します。書籍だけに目を通すだけでなく、最新の情報を得るためにさまざまなコンテンツを活用することが不可欠なのです。

従来型の「1冊を深く読み込む」アプローチには、以下のような課題があります。まず、単一の情報源への依存は、その著者の視点や経験に基づく偏りを避けられません。どんなに優れた本でも、ひとりの著者の知見には限界があります。特に急速に変化する分野では、複数の視点から情報を収集し、クロスチェックすることが重要です。

また、理論的な理解は深まっても、実践への応用が難しいという課題もあります。ビジネスパーソンにとって、知識は実務で活用できてこそ価値があります。実践的なケーススタディや、現場での応用例など、多角的な情報を組み合わせることで、より実用的な理解が可能になります。

「キュレーション情報収集」の実践手順

効率的に複数の情報源から知識を得るための方法を以下で解説します。

1. インプットをする際に気をつけたいこと

効果的な学習のためには、まず明確な目的設定が重要です。「このテーマについて何を理解し、どう活用したいのか」を具体化しましょう。

たとえば「データ分析の基礎を理解し、日常の業務改善に活用できるようになる」といったかたちです。

2. コンテンツを探す

目標が決まったら、それを達成できるコンテンツを探します。コンテンツの選び方は、以下のようにそれぞれの特徴に合わせて選択しましょう。

- 基本的な理論を学びたい、体系立てて学びたい→書籍

- 最新のトレンドを知りたい→オンライン記事

- 全体像をざっくり把握したい、実践的な技術が知りたい→動画

また、情報源の信頼性もチェックしておきましょう。

<チェックポイント>

- 著者・発信者に実績や専門性があること

- できるだけ新しい情報であること

- ほかの専門家からの評価や引用状況

- 実例や具体的なデータを示しているか

3. 意識すべきは……

インプットするときは、「目的(1で決めたもの)のため、このコンテンツから何が得られるか」を常に意識して取り組みます。

しかし、「ただ意識する」というのは難しいものですよね。たとえば書籍を用いる場合、「仮説作り」をして付箋を貼るという方法があります。これは、『東大読書』の著者である西岡壱誠氏が提唱する方法。

西岡氏は、読書の前に準備をすれば読み方の精度が上がると述べ、事前に「仮説作り」をすることをすすめています。*2

<具体的な「仮説作り」のやり方>

- 【ゴールを決める】「その本を読んで何を得たいのか」という目標を設定する。付箋に書いて本に貼っておくとよい。

- 【目標までの道筋の確認】目次を見ながら、どの章を読めば目標を達成できそうか、目標までの道筋をイメージする。こちらも付箋に書いておく。

- 【スタート地点の確認】読む前の自分の状況(その分野やテーマに関する理解度など)を認識する。

- 実際に読み進めながら、仮説とのズレが生じたら、その都度修正する。 *2

「仮説作り」は、書籍だけでなく、ネット記事や動画、音声コンテンツにも応用可能です。

たとえば、あるテーマに関するYouTube動画を視聴する場合、次のように仮説を立てることができます。

- 【ゴールを決める】「この動画でどのような新しい視点や情報を得たいのか」を明確にする。

- 【目標までの道筋の確認】動画の目次や概要欄を見て、どのセクションが特に有益そうか判断する。

- 【スタート地点の確認】視聴前に自分の知識レベルを把握しておく。

音声コンテンツを使う場合も同様に、どのエピソードを選ぶべきか、何を学びたいのかを意識して聞き進めると、情報の吸収効率が高まります。

「仮説作り」のメリットは、目的に不要な部分をスッパリ捨てられる点。未知の分野を学ぶためにコンテンツを見ると、「すべて見なければ」という思い込みにとらわれてしまいがち。しかし「この部分は自分にとって重要なポイントをカバーしていないだろう」と予測できたなら、潔く切り捨ててかまわないのです。

事前に「仮説作り」をすることで、取捨選択の基準がクリアになります。

4. 複数のコンテンツを同時にインプット

効率的に学ぶためには、複数の同じ分野のコンテンツを同時並行でインプットすることが効果的です。

「ひとつずつ読まなければ、しっかり学習できないのではないか」と思うかもしれません。しかし西岡氏は、同じ分野の複数の本を同時並行で読むと、多角的な視点を得られ、自分なりに考えながら読み進められると述べています。逆に、一冊ずつ読むやり方では、書かれた内容をうのみにしがちになるのだそう。*2

これは書籍だけでなく、記事・動画・音声コンテンツにも当てはまります。具体的な読み方として、西岡氏は「パラレル読み」と「クロス読み」を提案しています。*2

- パラレル読み

同じ分野について、異なる切り口で書かれた2冊の本を選び、共通点と相違点を探す情報収集法。それぞれの解釈の違いの原因を探ることで、多面的な思考が身につきます。

たとえば、「サステナビリティ」に関する書籍を読んだ後、関連するTEDトークを視聴し、さらに専門家のインタビュー記事を読むことで、それぞれの共通点・相違点を発見できます。

- クロス読み

複数の情報源から、「同じ事柄を論じていて、議論が分かれる論点」を探す読み方。「この本ではこう論じていたけれど、別の本ではこう論じていた」と検証しながら読み進めることで、読解力が上がり、思考の幅も広がります。*2

こちらも、ポッドキャストで聞いた意見と、動画で見た別の意見を比較するというように、書籍以外のコンテンツにも応用できます。

5. 情報の整理にはデジタルツールを活用して

収集した情報は、デジタルツールを活用して効率的に管理します。たとえば、Notionなどのノートアプリを使用し、以下のような構造で整理すると効果的です。

- メインテーマのページを作成

- コンテンツごとにセクションを分割

- 各コンテンツからの知見を、それぞれ箇条書きでメモ

- コンテンツの関連性や矛盾点をメモ

- 現場で実践するためのアイデアを記録

特に重要なのは、異なるコンテンツからの知見を関連付けること。ふたつ以上のコンテンツについてメモできたら、比較してみましょう。

<注目ポイント>

- 複数のコンテンツで共通して強調されている部分

- 異なる見解が示されている部分とその背景

- 自身の経験や既存の知識との関連性

- 現場での具体的な活用シーン

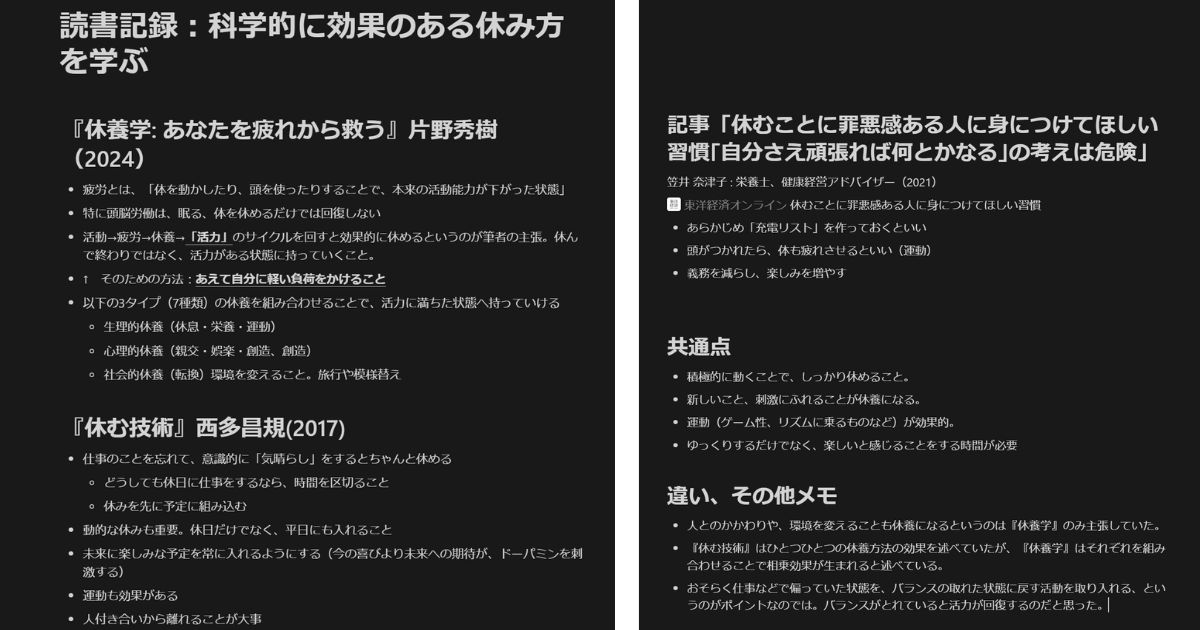

実際に「科学的に効果のある休み方を学ぶ」をテーマに、Notionで情報整理を行ないました。

筆者の場合は、ひとつのコンテンツを読み終わるごとに要点を記録し、最後にすべてのコンテンツにもう一度ざっと目を通しながら共通点や違いを記録しました。

「効果的な休み方を知る」という目的をもって読み進めると、要点をつかみやすくなると感じました。

また、共通点や違いを書き留めることで、現在このトピックでなにが最先端なのかが明確になり、全体像をとらえやすくなると感じました。Notionでまとめると、とても楽に記録でき、あとから見返しやすいのでおすすめです。

***

キュレーション情報収集は、情報過多時代における効率的な学習方法として非常に有効です。複数の情報源を組み合わせ、実践と結びつけながら学ぶことで、より深く理解でき、確実に知識を吸収できるでしょう。

*1 コトバンク|キュレーション

*2 THE21オンライン|東大生が無意識のうちに実践する読書術とは?

柴田香織

大学では心理学を専攻。常に独学で新しいことの学習にチャレンジしており、現在はIllustratorや中国語を勉強中。効率的な勉強法やノート術を日々実践しており、実際に高校3年分の日本史・世界史・地理の学び直しを1年間で完了した。自分で試して検証する実践報告記事が得意。