勉強を始めるときはまず目標をもつことが大切だ、とよく言われますよね。その目標に関して、こんなふうに悩んだことはありませんか?

「きっちりと具体的な目標を決めたのに、かえってプレッシャーになってしまった」

「ざっくりとした目標しか立てなかったら、モチベーションを保てず挫折してしまった」

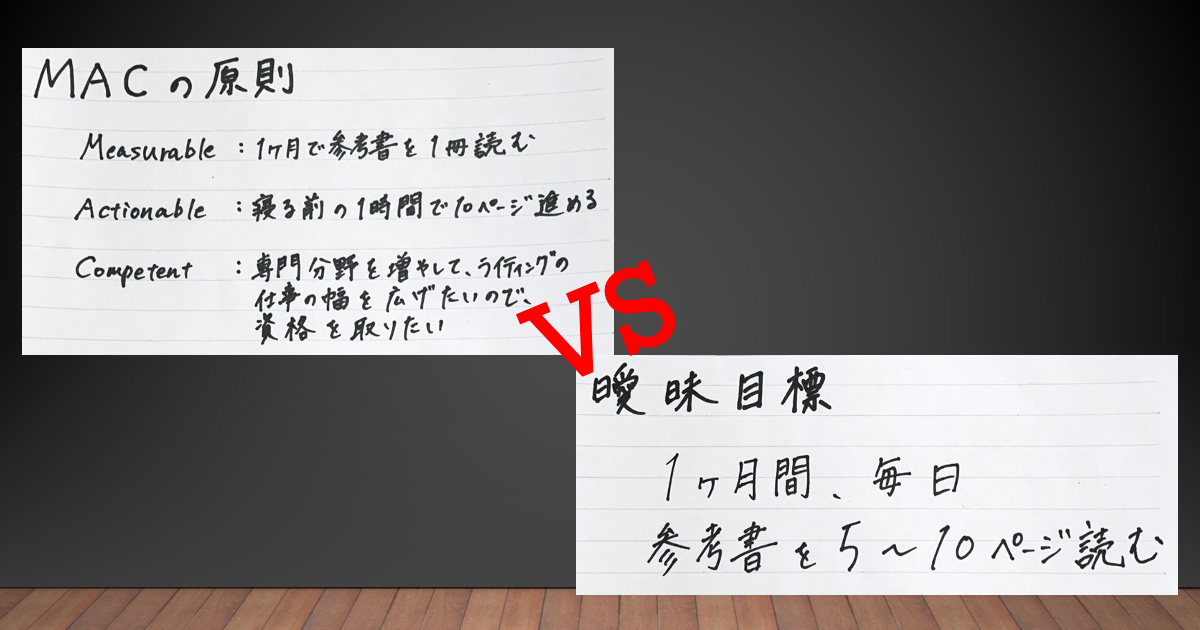

せっかく目標を立てるのなら、確実に実現させたいもの。そこで今回は、勉強で結果を出せる目標の立て方を探るべく、具体的にゴールを決める「MACの原則」と、大まかなゴールである「曖昧目標」をご紹介します。特徴を整理しつつ、筆者も実際に学習目標を2パターン立ててみました。

「MACの原則」とは

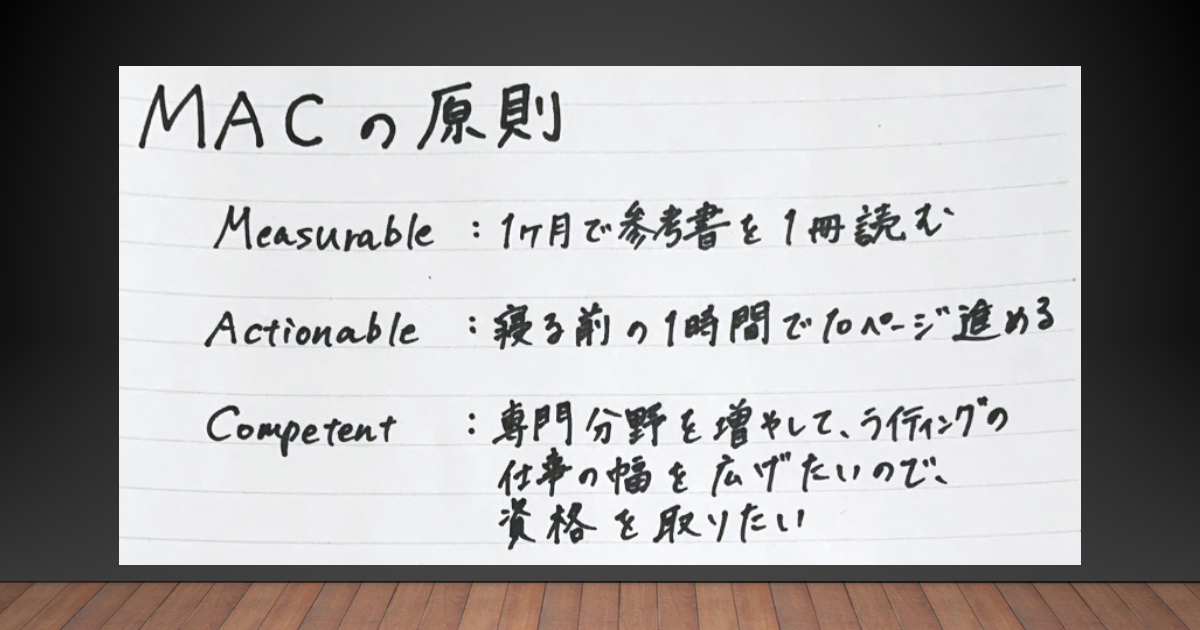

「MACの原則」とは、科学的根拠に裏づけられた効果的なゴールのつくり方。オランダのアイントホーフェン工科大学の研究チームが、38件の論文を分析して、実現可能性の高い目標を設定するのに必要な要素を抽出しました。頭文字にそれぞれM・A・Cをもつ3つの要素があることから、MACの原則と呼ばれています。

Measurable(測定可能性):目標が具体的な数字で測定できること

Actionable(行動可能性):目標達成までのプロセスを明確に書き出せること

Competent(適格性):目標が自分の価値観に合っていること

たとえば、資格試験に向けて目標を設定する場合であれば、以下のような感じになります。

Measurable:半年後の資格試験で70点以上をとって合格する

Actionable:試験までの半年間で、参考書を5冊読む

Competent:仕事で絶対に優遇されたいから、この資格には確実に合格する

ポイントは、Competentで「本当に資格試験に合格したいのか?」と考えること。

アメリカの心理学者エドウィン・ロック氏によれば、人は自分の価値観に一致することをしたがる傾向にあるそう。目標と価値観が合っていないとモチベーションが下がってしまうため、自分の欲求と設定したゴールが合っているかチェックすることが大切です。

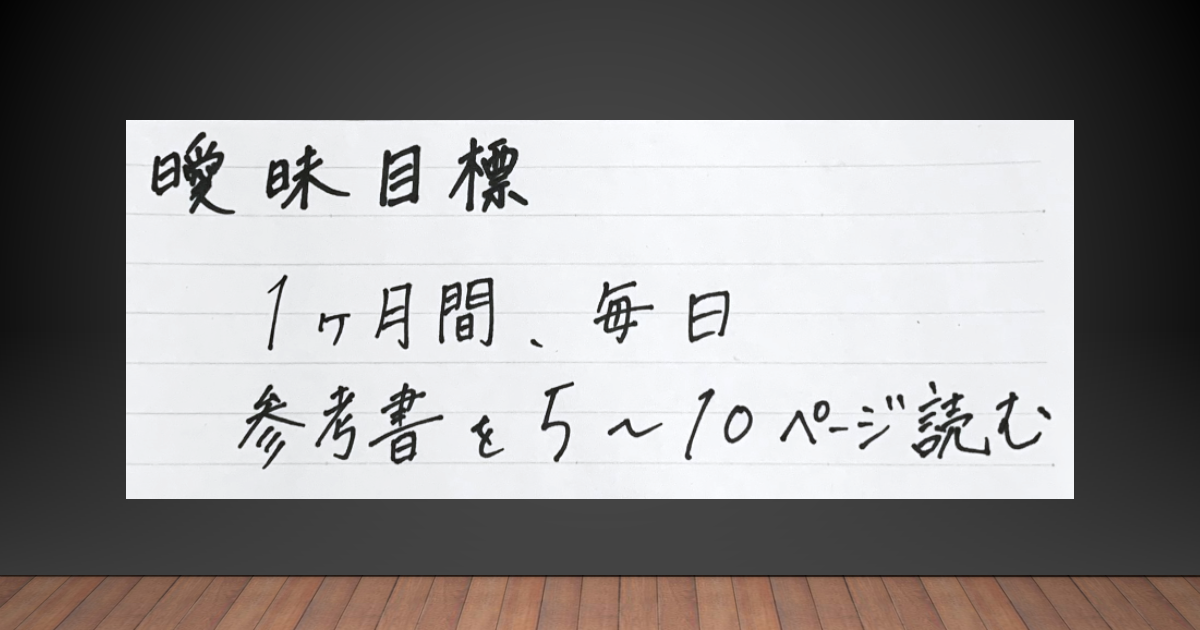

「曖昧目標」とは

一方、「曖昧目標」は名前のとおり、漠然としたゴールのこと。具体化に重きを置く「MACの原則」とは対照的なこの方法にも、じつはメリットがあります。

アメリカのユタ大学で、具体的な情報と曖昧な情報が与える影響について実験が行なわれました。41人を対象に健康診断を行ない、以下のように結果をふたつのパターンで伝えたのです。

- 診断結果を具体的な数値で伝える

例:あなたの体脂肪率は20%です。 - 診断結果に少し幅をもたせて、曖昧に伝える

例:あなたの体脂肪率は18~22%です。

それから3週間後に再び健康診断をしたところ、曖昧に伝えた人たちの体重が減少しており、ダイエットへのモチベーションも高いことがわかりました。つまり、具体的な情報よりも曖昧な情報のほうが、パフォーマンスやモチベーションをアップさせることがわかったのです。

その理由について、曖昧な目標を設定すると、自分の行動をポジティブにとらえられるからだとユタ大学は分析しています。

勉強に当てはめて考えてみましょう。たとえば、「毎日問題集を3ページ解く」のように具体的な目標を決めた場合、もし2ページしか勉強できなかったら、「目標を達成できなかった」というネガティブな印象が残りますよね。

一方で「毎日問題集を1~3ページ解く」と幅をもたせておけば、たとえ2ページで終わってしまっても「目標を達成できた」とポジティブになれます。そして「明日も頑張ろう」「次は3ページやってみよう」と、モチベーションを維持しながら勉強を続けられるのです。

目標を2パターン立ててみた

筆者も「MACの原則」と「曖昧目標」を活用して、実際に勉強目標を立ててみました。今回は、化粧品検定の受検をテーマに、「1か月でここまで進める」という設定で考えています。

まずは「MACの原則」。以下のように目標を設定できました。

参考書をメインに勉強するので、Measurableは「1か月で参考書を1冊読む」に設定。総ページ数から逆算して1日10ページ読むことにして、「寝る前の1時間で」とすることによりActionableを具体化しました。またCompetentについて、筆者は以前から「専門分野を増やしていろいろな記事を書けるようになりたい」と考えていたので、資格をとれる化粧品検定の受検は自分の価値観にも沿っていると感じられました。

一方、「曖昧目標」で立てた目標は次のとおり。

1か月という期間は変えず、「1日5~10ページ」とMACの原則よりも幅をもたせて設定しました。

あなたに向いているのはこっち!

実際に「MACの原則」と「曖昧目標」でゴール設定をしてみて、それぞれどんな人におすすめできるかを提案します。

完璧主義な人には「MACの原則」

MACの原則は、完璧主義な性格の人に向いているでしょう。なぜなら、MACの原則を使えば、たった一度で行動を細かく決められるからです。

グロービス経営大学院教員の村尾佳子氏によると、完璧主義な人は準備や細かいステップに時間をかけ、本題を先延ばしにしがちだそう。「勉強するなら環境を整えないと」と考え、片づけに集中するうち時間が過ぎ、肝心な勉強に取りかかれない……といったようなケースが考えられますね。

しかし、いつ・どのように・どのくらい勉強するかをMACの原則で事前に決めてしまえば、勉強の準備は一度だけで完了します。机へ向かうたびに計画を立てたり、優先順位を決めたりする必要がありません。勉強の時間を固定することで、勉強前に片づけなどを済ませる工夫もできるはずです。

またCompetentがあることで、いつでも目標に立ち返れる点も魅力。筆者自身、これまでは、机の片づけのように勉強と関係ない部分で完璧主義を発揮してしまうことが多くありました。しかしCompetentを思い出すと、「いまは勉強のほうが大事だ」と冷静になれたのです。

苦手分野に挑戦する人には「曖昧目標」

曖昧目標は、苦手分野の勉強に挑戦したい人におすすめ。「1日5~10ページ」というように幅をもたせれば、たとえ下限ぎりぎりの5ページしかできなかった日でも「勉強できた!」という成功体験を積めて、苦手な勉強でも習慣化させやすいからです。

より厳格に「1日10ページ」といったピンポイントな目標を立てても、得意な勉強でない限りなかなか達成できないこともあるでしょう。そのせいで、苦手意識がより強まってしまうことにもなりかねません。そうした問題は、曖昧目標を立てることでクリアできるのです。

じつは筆者にとって、化粧品検定で扱われる知識は苦手なものばかり……。ですが、曖昧目標を立ててみると、「苦手だけど、少しならやってみよう」と前向きに取り組む気持ちが生まれました。

***

具体的な目標と曖昧な目標、どちらにも魅力があります。あなたの性格や勉強内容などに合わせて実行しやすいゴールを設定し、努力を実らせましょう。

(参考)

Ad Kleingeld, Heleen van Mierlo and Lidia Arends (2011), “The effect of goal setting on group performance: A meta-analysis,” Journal of Applied Psychology, 96(6), pp.1289-1304.

Fred C. Lunenburg (2011), “Goal-Setting Theory of Motivation,” International Journal of Business Management and Administration, 15(1), pp.1-6.

Research Gate|In Praise of Vagueness: Malleability of Vague Information as a Performance Booster

GLOBIS CAREER NOTE|先延ばし癖のある人は要注意!その原因と6つの改善方法

藤真唯

大学では日本古典文学を専攻。現在も古典文学や近代文学を読み勉強中。効率のよい学び方にも関心が高く、日々情報収集に努めている。ライターとしては、仕事術・コミュニケーション術に関する執筆経験が豊富。丁寧なリサーチに基づいて分かりやすく伝えることを得意とする。