「勉強は正直好きじゃないけれど、必要だからやっている」

「楽しく続けられて、効果もある勉強法はないかな……」

そんなふうに勉強にハードルを感じているなら、ゲーミフィケーションを取り入れてみるのはいかがでしょうか? ゲーム感覚で勉強を楽しめて、学習効果もアップするので一石二鳥ですよ。

今回は、ゲーミフィケーションを取り入れた勉強法をふたつご紹介します。

「ゲーミフィケーション」とは

そもそも、ゲーミフィケーションとはなんでしょうか?

一般社団法人日本ゲーミフィケーション協会の田中祐樹氏・岸本好弘氏によると、ゲーミフィケーションとは「ゲームの考え方やデザイン・メカニクスなどの要素を、ゲーム以外の社会的な活動やサービスに利用すること」。(カギカッコ内引用元:田中祐樹・岸本好弘(2022), 心理学のゲーミフィケーション活用―ゲーミフィケーションデザインの最適化―, 2022年 夏季研究発表大会 予稿集, pp. 17-21.)

簡単に言えば、「ゲームの要素を使って、普段の活動を楽しくしよう」というものです。

ゲーミフィケーションは勉強にも活用できるとされており、成績アップやモチベーション向上などを報告する研究もあります。

南ミシシッピ大学のKelly Elizabeth Rouse氏が行なった実験では、「ゲーミフィケーションが学習効果とモチベーションの両方を高める」という結果が示されました。(参考:Kelly Elizabeth Rouse(2013), Gamification in Science Education: The Relationship of Educational Games to Motivation and Achievement, The University of Southern Mississippi, The Aquila Digital Community.)

ゲームの要素を取り入れると、勉強に対してポジティブな感情が生まれ、意欲的に学習に取り組めるようになるということです。したがって、「勉強がつらい」「面倒だ」と感じてやる気が出ない……という状況は、ゲーミフィケーションによって改善する可能性があると言えるでしょう。

ゲーム要素の取り入れ方1「タイムカプセル暗記ゲーム」

では、ゲーミフィケーションを勉強に取り入れるにはどうすればよいでしょうか? 識者がすすめる方法から、今回はふたつを厳選してご紹介。「やってみないと、本当に効果があるのかわからないのでは?」という方のために、筆者の実践の模様もお伝えします。

まずは、実際は覚えていないのに、つい “覚えたつもり” になりがちな人におすすめの方法。教育事業などを手がける株式会社カルペ・ディエム代表の西岡壱誠氏が提案する、「タイムカプセル暗記ゲーム」というものです。(なぜ「タイムカプセル」なのかは、のちほどご説明します)

このゲームの狙いは、記憶の「定着」。西岡氏は、「実際は5割も覚えていなくても、人はなぜか自信を持ってしまい、忘れていないかをチェックすることを面倒臭く捉えがち」だと指摘しています。(カギカッコ内引用元:ダイヤモンド・オンライン|現役東大生が教える「タイムカプセル暗記ゲーム」とは)

そこで、ゲームの要素を取り入れてチェックのハードルを下げ、 “覚えたつもり” を防ごうというわけです。

タイムカプセル暗記ゲームのやり方は、次の通り。

- 「暗記した参考書・単語帳を用意し、範囲を区切り目標を定める」

- 「一通りその範囲を暗記したな、と感じたらその範囲の20問テストを作成する」

- 「作成したテストをコピーして、保管しておく」

- 「2日間「テスト勉強」をした上で、3日後、このテストを解いてみる」

3のステップで「保管」したテストこそが、「タイムカプセル」です。勉強しているあいだは「テストを見てはいけません」とのこと。決めた日がくるまでタイムカプセルを掘り起こさないのと同じですね。

「満点が取れなければ『ゲームオーバー』」とみなし、復習をして翌日に再テストをします。これを、満点がとれるまで繰り返すのだそう。

(ゲーム説明に関するカギカッコ内引用元:同上)

筆者は化粧品の成分について勉強をしているのですが、覚えることが多くついチェックが大雑把になりがち。そこで、この「タイムカプセル暗記ゲーム」を試してみました。

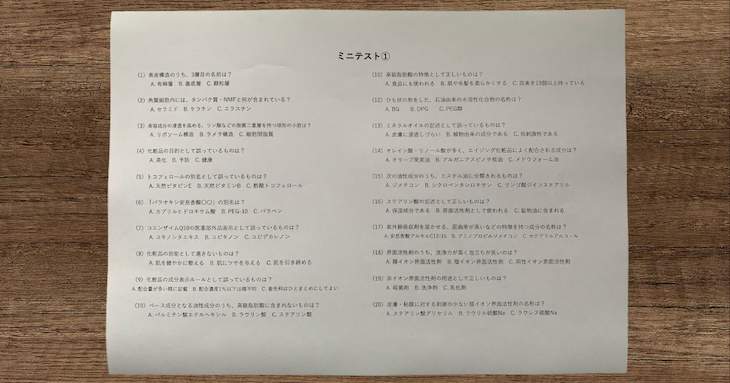

テキストの範囲を決めて勉強し、ひと通り覚えたと感じたところで、以下のような20問テストを作成。満点をとるまでやり直すことも考え、エクセルで問題を作成して印刷することにしました。

実際に2日間テスト勉強をしてから臨んだものの、結果は20点満点中18点。とはいえ、自分の覚えていない部分を再確認でき、そこを重点的にチェックしたため、2回目には満点がとれました。

このゲームのメリットは、自分で問題をつくる点です。自分でつくるので、実際に難しいと感じたり、覚えるのに苦戦したりした部分に絞って、テストをつくることができます。その結果、かなり細かい部分まで復習をしてテストに臨むことになり、記憶が定着したように思います。

また、テストで間違えてしまった部分はさらに勉強することになるので、自分の苦手をピンポイントで克服することもできました。

覚えることが多くてなかなか勉強が進まない人や、復習にハードルを感じている人は、ぜひ試してみてくださいね。

ゲーム要素の取り入れ方2「陣取りゲーム」

次に紹介するのは、勉強によってどんどんレベルアップしていくのを楽しみたい人におすすめの方法。宅地建物取引士や税理士などの資格をもち、資格試験勉強の講師経験もある石川和男氏が提案する、「陣取りゲーム」です。

やり方は、勉強の計画表をつくり、好きな色のペンで「終わったところから順に色を塗っていく」だけ。「自分が今どのレベルなのか、あとどのくらいの経験値で次のレベルに上がれるのか。その数値が見えるからこそ、やる気につなが」るそうです。

(カギカッコ内引用元:リクナビNEXTジャーナル|資格を取る!と決めたら、こう計画せよー「資格の大原」講師が熱弁 | リクナビNEXTジャーナル)

まさに、ゲームのレベル上げやマップ攻略の要素を活かしたモチベーション管理術だと言えるでしょう。

効果のほどを試すべく、筆者も前述した化粧品成分の勉強に「陣取りゲーム」を取り入れてみました。

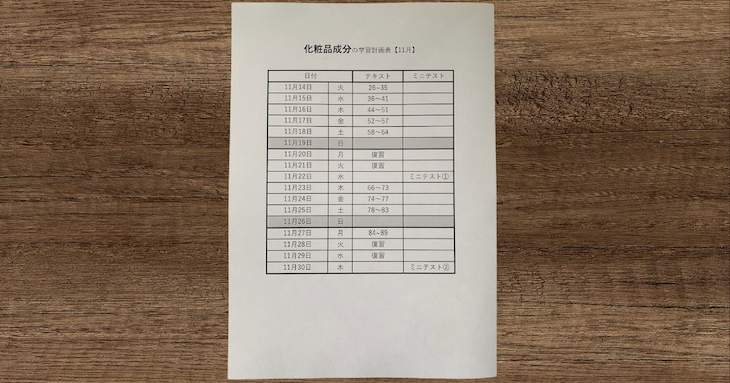

勉強の計画表は、石川氏の使用していたものをベースにしました。日付の横に欄を設け、その日に勉強予定のテキストのページやテストの実施予定などを入力します。書き方の指定はなかったため、先ほど同様にエクセルで表をつくって印刷しました。

完成した学習計画表が、こちらです。

筆者はテキストを中心に勉強を進める予定だったため、テキストの欄と前出のミニテストの欄を作成しました。計画表は見える場所に置き、その日の勉強内容を終えられたら好きなマーカーで塗ります。

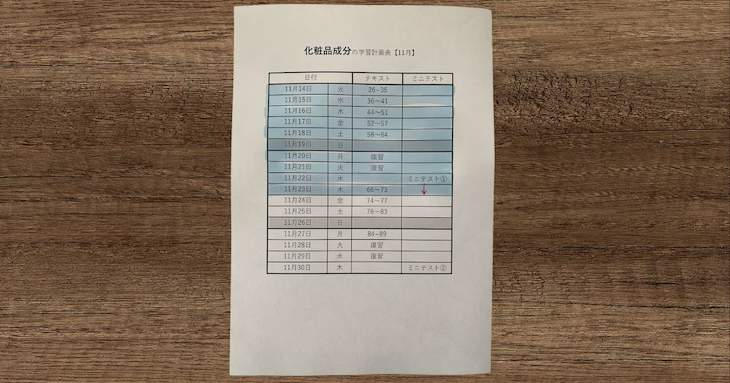

1週間ほど続けた紙面が、こちらです。

1週間続けると、目に見えて色を塗った部分が増え、「自分はこれだけやったんだ」「着実に勉強を進められている」という実感をもてました。ミニテストの予定も決めたためか、「確実に覚えよう」という気持ちが起こり、不安な箇所は自発的に復習することもできました。また、次第に色が塗られていない部分が気になってきて、「コンプリートしたい」という思いから勉強へのモチベーションが高まったように思います。

一から計画表をつくるのが面倒な人は、カレンダーやスケジュール帳に学習予定を書いてマスを塗っていくというアレンジをすれば、より気軽に取り組めるでしょう。先の見えない勉強に辟易している人や、不安を感じている人におすすめですよ。

***

ゲーミフィケーションを取り入れれば、勉強が楽しく効果的なものになるはず。勉強を億劫に感じたり、苦手意識をもったりしている方は、今回ご紹介した方法を試してみてくださいね。

田中祐樹・岸本好弘(2022), 心理学のゲーミフィケーション活用―ゲーミフィケーションデザインの最適化―, 2022年 夏季研究発表大会 予稿集, pp. 17-21.

Kelly Elizabeth Rouse(2013), Gamification in Science Education: The Relationship of Educational Games to Motivation and Achievement, The University of Southern Mississippi, The Aquila Digital Community.

ダイヤモンド・オンライン|現役東大生が教える「タイムカプセル暗記ゲーム」とは

リクナビNEXTジャーナル|資格を取る!と決めたら、こう計画せよー「資格の大原」講師が熱弁

藤真唯

大学では日本古典文学を専攻。現在も古典文学や近代文学を読み勉強中。効率のよい学び方にも関心が高く、日々情報収集に努めている。ライターとしては、仕事術・コミュニケーション術に関する執筆経験が豊富。丁寧なリサーチに基づいて分かりやすく伝えることを得意とする。