ビジネスパーソンである読者のみなさんは、問題の解決法を探るべく、専門書を使って情報収集することもあるかと思います。

娯楽としての読書であれば「面白かった」という感想だけでも充分かもしれませんが、問題解決するすべや学びを得るのが目的であれば、読書で得た知識は実践に活かせるものにしたいところです。

しかし、「読んだだけで満足してしまい、実践に結びつかない」「せっかく読んでも内容をすぐに忘れてしまう」とお悩みの方もいるでしょう。

特に、専門書のように情報量が多く、しっかり理解する必要がある本は、ただ読むだけでは知識が定着しにくいものです。

本記事では、読書を「知識の貯金」で終わらせず、得た知識を使えるレベルまで引き上げる読書術「SQ4R」を、筆者の実践を交えながら紹介します。

SQ4Rは、専門書など情報量の多い本でも深い理解を促し、学びを実践につなげるのに有効な方法です。ぜひ参考にしてみてください。

「わかった気」にならず、専門書を読み解く

みなさんは本を読み終わったあとに、著者が何を伝えたかったのかひとことで言えますか?

説明が長くなってしまったり、主観的な感想しか述べられないのであれば、その本の内容を正しく理解できていないのかもしれません。

特に専門書のような難解で膨大な情報を含む本は、ただ読んだだけでは知識が整理されず、あとになって「結局、何が書いてあったんだっけ?」となってしまうこともあるでしょう。

現役東大生で教育事業などを展開する株式会社カルペ・ディエム代表の西岡壱誠氏は、「著者の主張をひと言で言い表せなければ、理解できていない証拠」とし、「受動的に本を読んでいても、『なんとなくわかった』気に」なるので注意が必要だと指摘しています。*1

この「わかった気」になる現象は、専門書など難解で膨大な情報を含む本を読む際に大きな問題となります。

難解だとつい文字を追うだけになってしまいますが、そのような受動的読書では本当に理解したとは言えないのです。

もし、以下のような読書姿勢に身に覚えがあるのなら、あなたの読書は受動的である可能性があります。

□ 疑問をもたずに読む

□ 著者の主張を鵜呑みにする

□ 理解したことをアウトプットせず、読みっぱなし

□ 目的意識をもたずに、なんとなく読む

本の内容を正しく理解して学びを深めるには、「どうして?」「本当にそうだろうか?」「どういう意味だろう?」と考えながら読み進めていく「能動的」な読書が重要なのです。*2を参考にした

特に、専門書のように体系的な知識を扱う本では、知識を整理しながら読み、活用できるかたちで定着させることが求められます。

SQ4Rとは?読書の効果を高める6つのステップ

そこで有効なのが、「SQ4R」という読書術です。

SQ4Rは、事前に内容を整理し、問いを立てながら読み、記憶に定着させる読書術です。

これを実践することで、専門書の内容を深く理解し、使える知識として蓄積することができます。

つまり、能動的読書が可能となるのです。

SQ4Rは以下の6ステップで進めていき、読解力と記憶力を高めていきます。*3 *4を参考にした

1. Survey(調査する):本の全体像を把握

事前に全体像を把握することで、情報の関連性の理解を高めます。

★ポイント

- 目次をチェックし、学ぶべきテーマを明確にする

- 見出しや太字の部分をざっと眺め、重要なトピックを確認する

- 図表や要約を活用して、内容の概要を把握する

2. Question(質問する):知りたいことや疑問点を質問文にする

★ポイント

- 「この章から何を学びたいか?」を自問する

- 読む前に、自分の課題や興味のあるテーマに関連づける

- 学習後に活用できる場面を想定する

3. Read(読む):ステップ2の答えを探しながら読む

★ポイント

- 重要なポイントにマーカーを引いたり、メモをとったり、付箋を貼ったりする

- 疑問があれば書き留めて調べる

- ステップ2の質問に関連がある箇所を集中して読む

4. Respond(回答する):本を閉じて、ステップ2の質問に答える

★ポイント

- 自分の言葉で答える

- 答えられるようになるまで再読を繰り返す

5. Record(記録する):ステップ4の答えを記録する

★ポイント

- 記録が膨大にならないように、重要な箇所やステップ4で答えられなかった箇所だけなど、ポイントを絞って記録する

- あとで見直しやすいよう、図を活用するなどの工夫をする

6. Review(見直す):記録をもとに振り返る

★ポイント

- 翌日、翌週、翌月など、分散して振り返り、学習効果を高める

- 定期的に読み返し、アップデートする

実践! SQ4Rを使った読書術

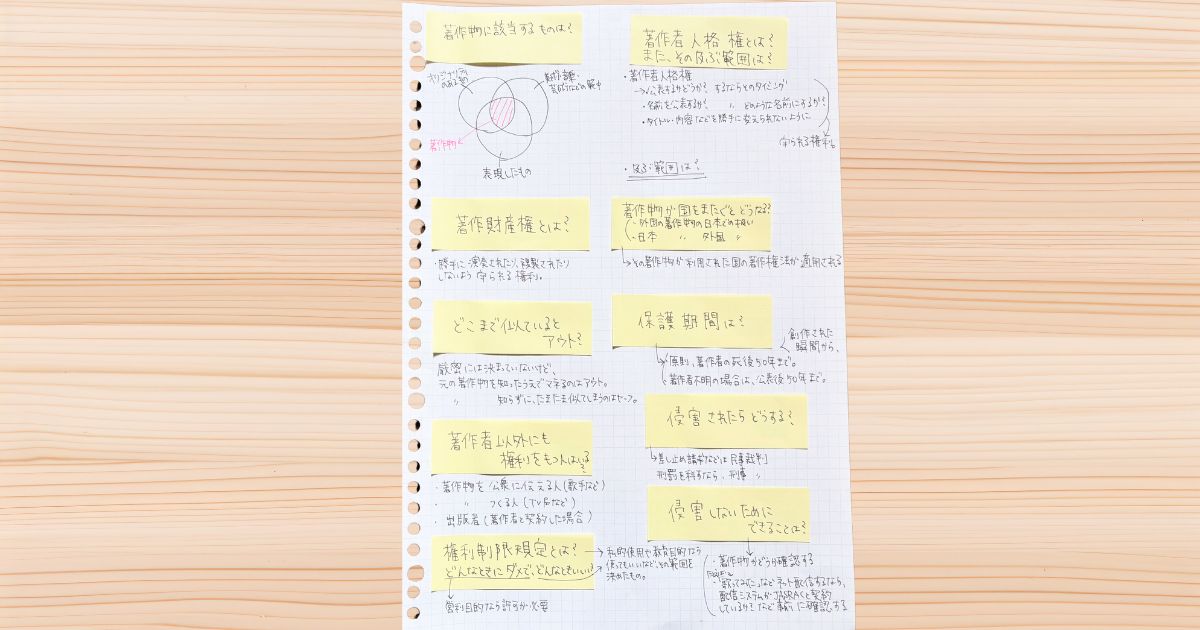

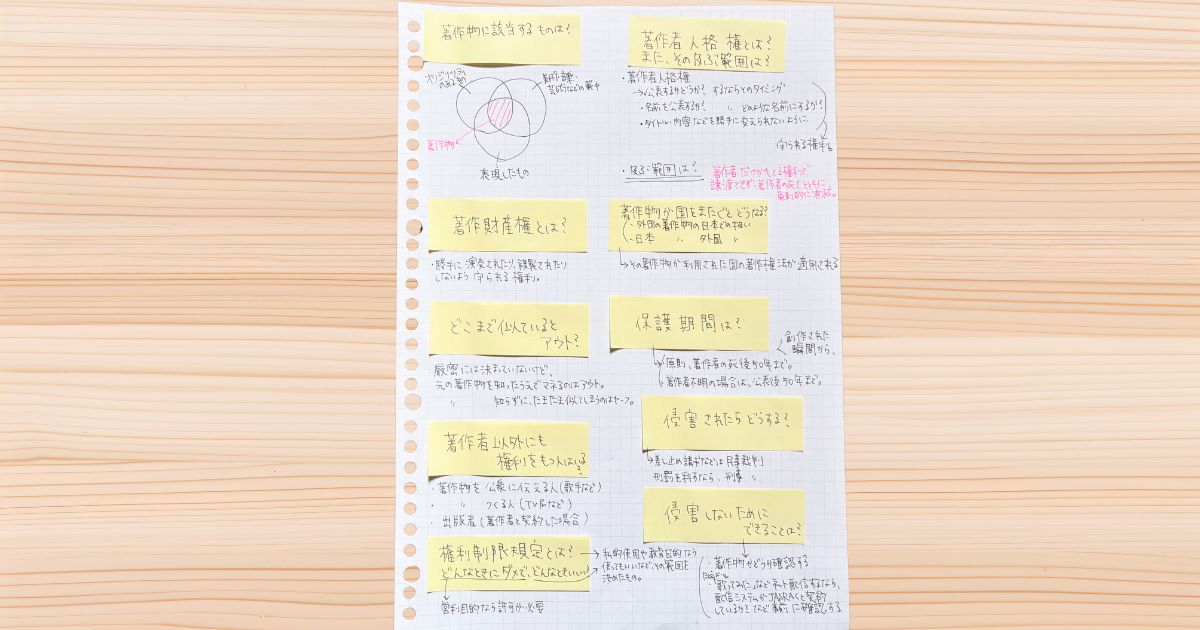

筆者はいま著作権の勉強をしているので、SQ4R読書術を使って「池村聡(著) . はじめての著作権法. 日経文庫, 2018.」を読んでみることにしました。*5

1. Survey(調査する):ライティングやSNSに必要な知識が欲しかったため、参考になる箇所があるか探しながら、目次に目を通しました。

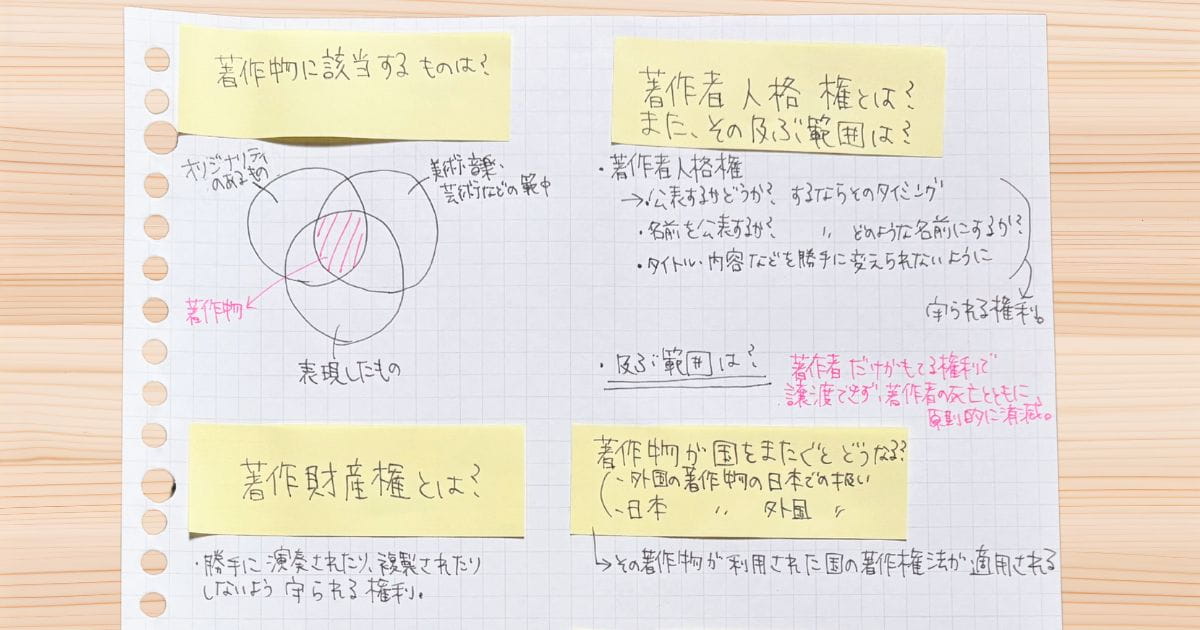

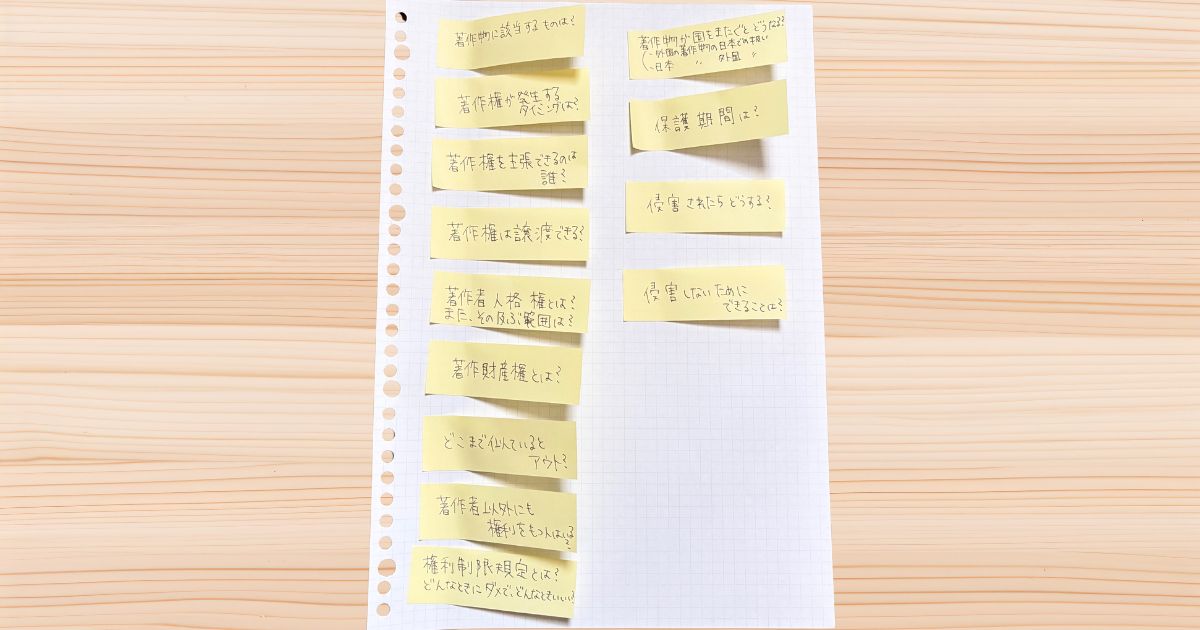

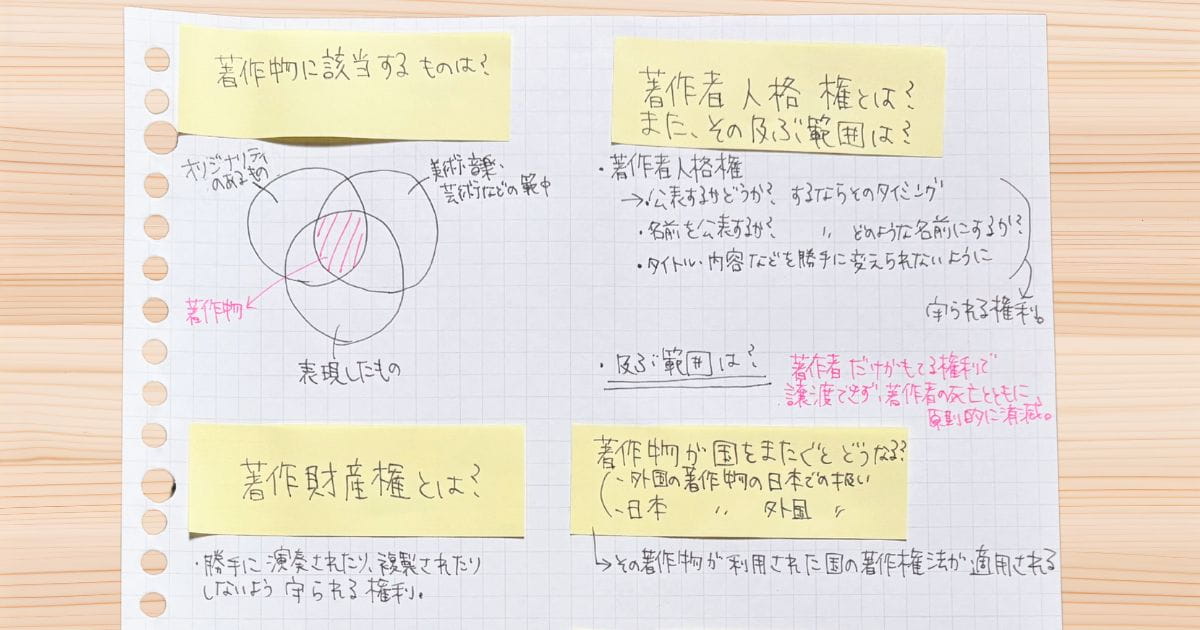

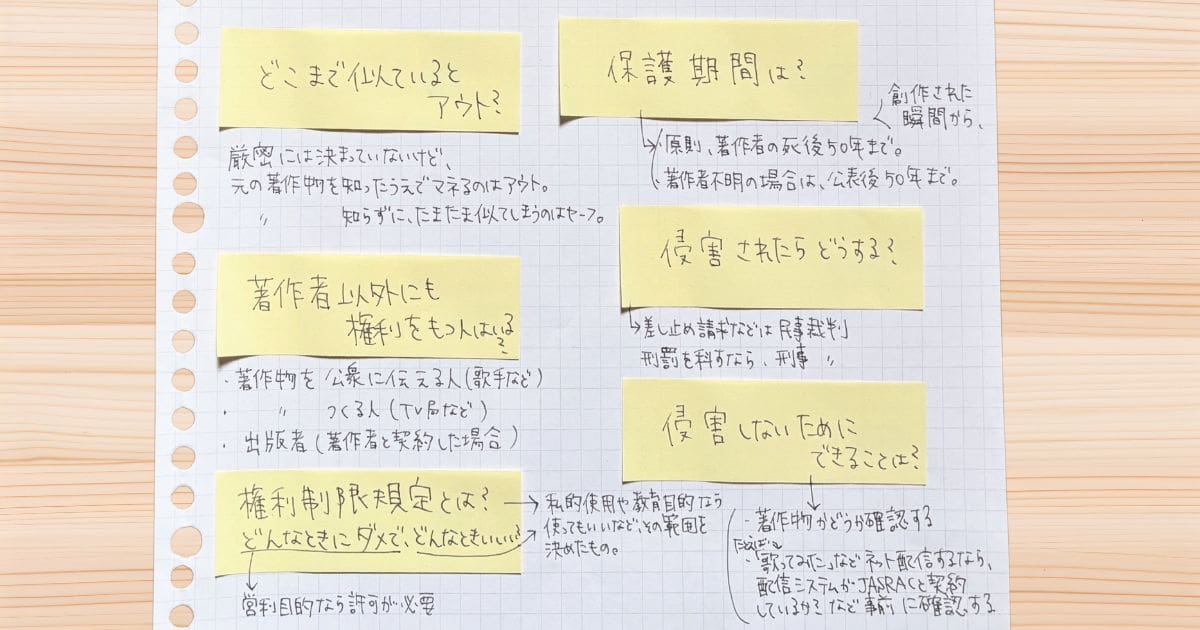

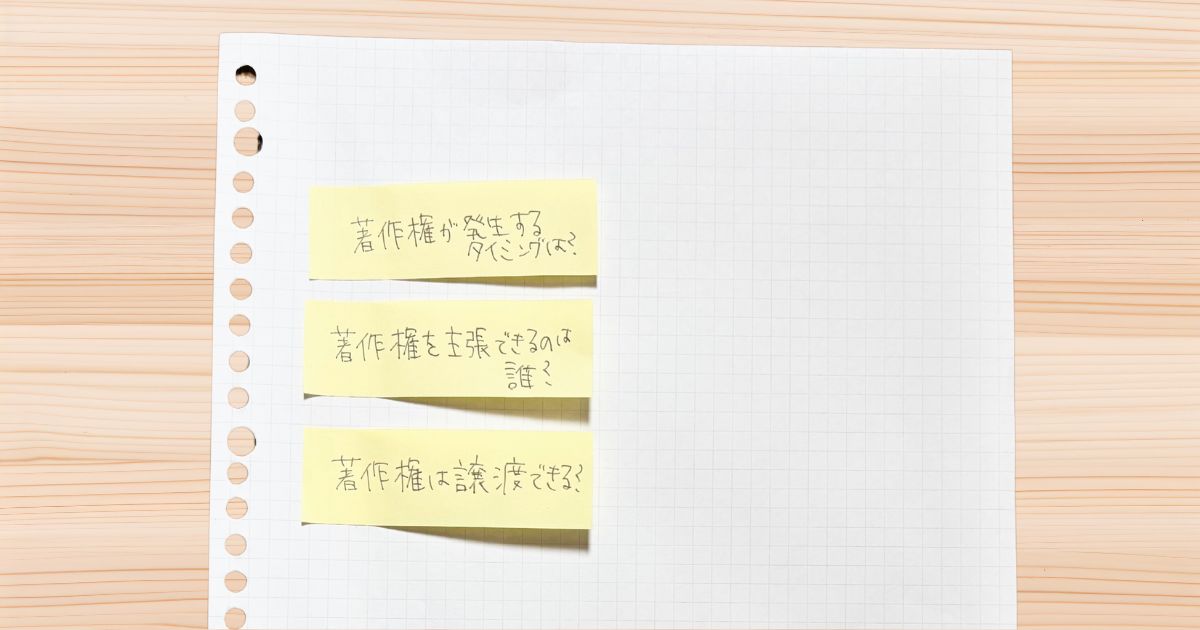

2. Question(質問する):ステップ1をふまえ、知りたいことを付箋に書き出しました。

付箋にした理由は、最初から紙に書き出すとあとで回答を書き込むスペースが足りなくなりそうだからです。

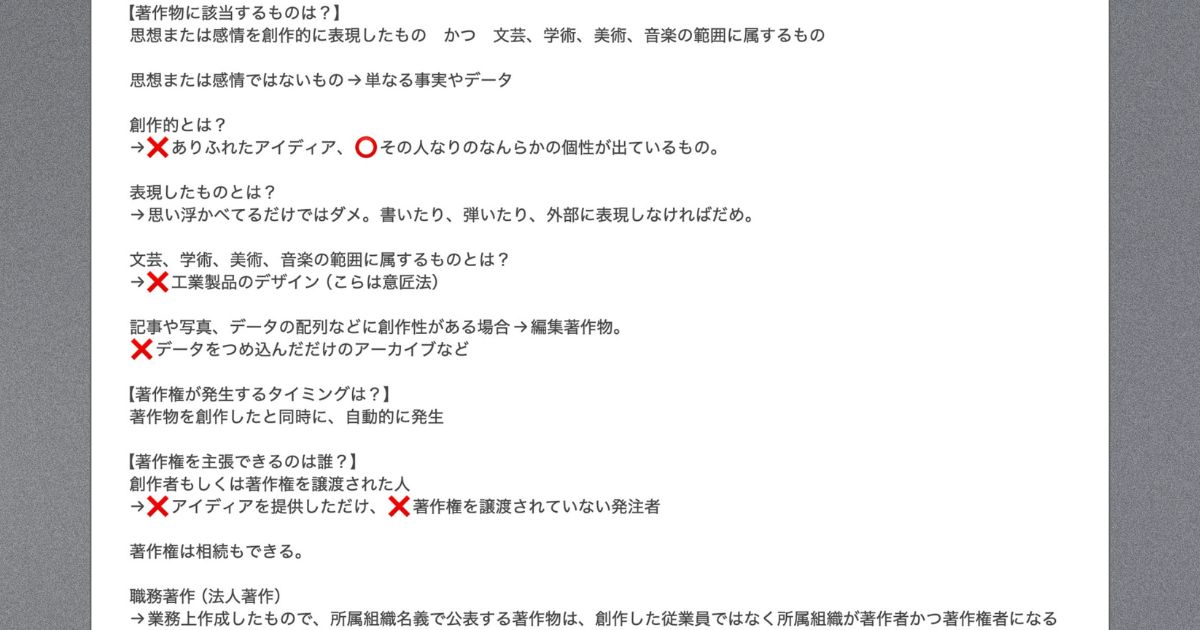

3. Read(読む):ステップ2で書き出した質問の答えとなる内容を見つけたら、スマートフォンのメモ機能で記録しながら読み進めました。

4. Respond(回答する):読了後、質問の回答を自分の言葉でまとめました。

図にできそうな箇所は図にし、視覚的にもわかりやすいように工夫しました。

回答は頭の中だけで行なってもいいのですが、ステップ5の記録にもするため書き出してみました。

質問に答えられなかった「著作人格権の及ぶ範囲」の箇所を読み直し、再度回答したのがこちら。

5. Record(記録する):今回、記録する回答内容は重要な箇所に絞ったので、以下の3つは記録から除外することにしました。

5. Record(記録する):今回、記録する回答内容は重要な箇所に絞ったので、以下の3つは記録から除外することにしました。

6. Review(見直す):記録した内容をまず翌日に見直し。その後も数日あけて、2回、3回と見直しました。

SQ4Rのリアルな効果と活用のコツ

実践してみて、以下のような効果を感じました。

- 事前に目次を確認するので全体像をつかめ、知識を体系的に整理しやすい

- 質問の答えを探しながら読むので、集中しやすい

- 理解していないと自分の言葉で回答できないので、「わかったつもり」を防げる

一方で、次の点では工夫が必要だと感じました。

- 読み終えるまで時間がかかると、内容を忘れてしまう

- 質問を書き出したり、回答を書き出したりなど、やや手間がかかる

専門書など情報量が多いものを読む場合は、SQ4Rの6ステップを各章ごとに実施するなど工夫してみてもよさそうです。

専門書は受動的に読んでしまうと知識が定着しにくいですが、SQ4Rを使って読めば能動的読書ができ、内容の理解や知識の記憶が可能となるのです。

***

SQ4Rを実践して、本を読んだだけで終わらせず、使える学びに変えていきましょう!

※引用の太字は編集部が施した

*1 THE21オンライン|東大生が無意識のうちに実践する読書術とは?

*2 東洋経済オンライン|東大生が「本を深く読めて、かつ忘れない」ワケ

*3 ERIC|Effect of the SQ4R Technique on the Reading Comprehension of Elementary School 4th Grade Elementary School Students

*4 MCLAUGHLIN LIBRARY|Reading Textbooks with SQ4R

*5 池村聡 (著) . はじめての著作権法. 日経文庫, 2018.

澤田みのり

大学では数学を専攻。卒業後はSEとしてIT企業に勤務した。仕事のパフォーマンスアップに不可欠な身体の整え方に関心が高く、働きながらピラティスの国際資格と国際中医師の資格を取得。日々勉強を継続しており、勉強効率を上げるため、脳科学や記憶術についても積極的に学習中。