「今日もやる気が出ない......」

会社のデスクに向かい、ため息をつく毎日。仕事は悪くないはずなのに、どこか虚しさを感じる。隣の席の同僚は、いつも生き生きと働いているように見える。同じ職場で、同じような仕事をしているのに、なぜこんなに違うのだろう?

ワークライフバランスの改善が叫ばれ、働き方改革が進むいまも、多くのビジネスパーソンが仕事でのモチベーション低下に悩んでいます。「仕事は仕事」と割り切ればいいのでしょうか? いいえ、私たちには「幸せに働く」という選択肢があるのです。

本記事では、「幸せに働いている人」が決してしないことを紐解いていきます。重要なのは、特別なスキルでも、生まれ持った才能でもありません。むしろ、日々の小さな心がけと、いくつかの習慣を意識的に「やめる」ことから始まるのです。あなたの毎日を変える具体的なヒントが、きっと見つかるはずです。

幸せに働いている人は、「やらされ感」を持たない

「今日も上司に言われた通りの資料をつくって……明日の会議で指摘されるんだろうな」

毎朝重たい足取りでオフィスに向かい、上司の指示に従って資料をつくり、言われた通りに修正を加え、決められた通りにプレゼンをする——そんな日々を過ごすうちに、仕事への情熱は少しずつ失われてしまった……こんなふうに、仕事に対して「やらされ感」をもっていませんか?

仕事における幸福感は、その仕事に対する「自発性」と深く関連しています。日本におけるポジティブ心理学研究の第一人者である島井哲志氏は、「私たちの幸福感と『自発性』のあいだには大きな関連がある」と言い、以下のように述べています。*1

同じ仕事をするのでも、「やらされ感」をもってやるのか、そうではなく「これは自分がやるべきことなんだ!」「これをやることで自分は社会に貢献できるんだ!」「だから、これは自分がやりたいことだ!」と自分で決定してやるのかでは、得られる幸福感に大きな違いが生まれます。もちろん、幸福感が高まるのは後者のケースです。*1

同じ仕事でも、取り組み方によって得られる幸福感は大きく異なるのです。たとえば、同じ仕事をしているふたりの会社員で比較してみましょう。

毎日、上司から割り振られたタスクをこなすことに追われている。

「どうせやらなければならないから」という思いで、決められた仕様通りにコードを書く毎日。

チームミーティングでも「言われたことをやっているだけ」という意識が強く、改善提案をすることはない。「これは自分がやりたくてやっている仕事じゃない」という思いが、常に心の片隅にある。

与えられたタスクを「ユーザーの課題を解決する機会」として捉え、「このコードが、誰かの仕事を楽にするんだ」という意識をもって取り組んでいる。

チームミーティングでは効率化のためのアイデアを積極的に提案し、より良い実装方法がないか自主的に検討することもある。

Aさんは完全に「やらされ感」のなかで仕事をしているため、そこから得られる幸福感はほとんどありません。対照的にBさんは、与えられた仕事のなかにも「自分がやりたい!」「社会の誰かに貢献している!」と感じられる要素を自ら見出しています。コーディングの方法、テスト手法の選択、チームでの協働など、あらゆる場面で自分なりの判断と工夫を加えることで、仕事を自分のものにしているのです。

つまり、同じシステムエンジニアという仕事でも、Bさんは自分の仕事を熱意を持って自発的につくり上げているのです。この違いこそが、仕事における幸福感の大きな差となって表れていると言えるでしょう。

「やらされ感」を持つか否かは、仕事の内容や環境ではなく、私たち自身の意識の持ち方にかかっています。日々の業務のなかで「誰かの役に立っている」「自分の成長につながっている」といった意味を見出すことができれば、同じ仕事でも大きな違いが生まれるのです。

では、具体的にどうすれば「やらされ感」から抜け出すことができるのでしょうか。以下の3つのステップから、できることを始めてみましょう。

- 仕事の進め方を工夫する

- 時間配分を自分でコントロールする

- 新しいアプローチを試してみる

- 目の前の作業が誰のためになっているのかを考える

- 自分の価値観と仕事をつなげる

- 長期的なキャリアのなかでの位置づけを考える

- 朝一番に取り組む仕事を自分で決める

- 休憩のタイミングを自分でコントロールする

- 仕事の優先順位を自分なりに設定する

幸せに働いている人は、学ぶことを疎かにしない

「新しい技術や知識なんて、いまさら勉強しなくても……」

「仕事が忙しくて、学ぶ余裕なんてない」

「どうせいまの仕事に必要ないし」

こんなふうに、学ぶことを後回しにしていませんか? 日々の業務をこなすだけで精一杯で、自己成長のための時間を確保できない。そんな状況が続くうちに、いつの間にか「学び」から遠ざかってしまっている人は少なくないでしょう。

株式会社パーソル総合研究所とベネッセ教育総合研究所が立教大学教授の中原淳氏と共同で行なった、「若年社会人の学びに関する定量調査」(サンプル数2000人)では、幸せに活躍している若年就業者の特徴として、「学びや学習に前向きにとりくんでいる」人が全体と比べて1.8倍多いことがわかっています。*2

このデータが示すように、「学び」は単なるスキルアップ以上の価値があります。それは私たちの仕事における幸福感と密接に結びついているのです。

加えて、幸福学を研究している慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科教授の前野隆司氏は「何かを学びながら新しい強みやできることを増やして成長しようとする人は、幸福度が高ま」ると述べています。*3

勉強する内容は、必ずしも仕事に直結している必要はありません。純粋な好奇心から始めた学びであっても、それは私たちの心に「成長している」という実感をもたらし、幸福度を高める効果があるのです。

前出の「若年社会人の学びに関する定量調査」で学び方について分析したところ、幸せな活躍への影響が最も強いのは、人を巻き込んで学ぶ「ソーシャル・ラーニング」だったそう。*2

たとえば、同僚と一緒に資格試験の勉強をする、勉強仲間を集める……などが考えられます。「学び」と「人とのつながり」は、相乗効果を生み出しながら私たちの幸福度を高めていくのですね。

「学び」は決して孤独な作業である必要はありません。むしろ、誰かと共に学び、その過程で得られた気づきを分かち合うことで、私たちは より豊かな成長を実現できるのです。「忙しくて時間がない」「一人では続かない」という悩みも、仲間と共に学ぶことで乗り越えられるかもしれません。以下の実践ポイントを参考に、あなたに合った学び方を見つけていきましょう。

- 社内で勉強会を立ち上げる:同じ目標を持つ仲間と定期的に集まり、知識を共有

- オンラインコミュニティに参加:SNSなどで学習仲間とつながり、モチベーションを高め合う

- 学びの成果を共有する場を設ける:得た知識をプレゼンしたり、ブログで発信したりする

- 興味を感じたら、まずは誰かに話してみる:対話を通じて関心を具体化する

- 学習コミュニティを探す:同じ興味を持つ人々と出会い、視野を広げる

- 「誰かの役に立つかも」という視点で学びを選ぶ:知識をシェアする喜びを感じる

- 仲間と約束を交わす:「週1回の勉強会」など、具体的なコミットメント

- 学習記録を共有する:SNSやブログで進捗を発信し、互いに励まし合う

- 職場の同僚を巻き込む:昼休みの学習会など、日常的な学びの場をつくる

幸せに働いている人は、感情に振り回されない

「今日の会議での上司の態度は、理不尽だった」「同僚の仕事の中身は大したことないのに、私より評価が高い」「新入社員の生意気な態度に腹が立つ」——こんなふうに、働くなかで職場や仕事仲間に対してネガティブな感情を抱いてしまうこともあるかもしれません。

しかし、このような感情に振り回されると幸福は遠ざかってしまいます。脳科学者の中野信子氏いわく、脳の「内側前頭前野」という部分で、人の感情に対して「評価」を行なっているそう。脳が「これは悪い思いだ」と判断すると、コルチゾールというストレスホルモンが分泌されると言います。*4

ネガティブな感情に囚われると、それを「悪いこと」と脳が判断し、さらなるストレスを生み出してしまうという悪循環に陥ってしまうのです。この状態が続くと、心身に悪影響が及び、仕事への意欲も低下してしまうでしょう。

では、どうすれば感情に振り回されなくなるのでしょうか。おすすめなのは「紙に書き出す」ことです。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の心理学者マシュー・リバーマン博士によると、自分の感情を書き記すことで、脳が感情的な動揺を克服し、幸福感を得られることがわかっているそう。「書くという行為は、脳の感情を調節するのを無意識のうちに助けている」とリバーマン博士は述べています。*5

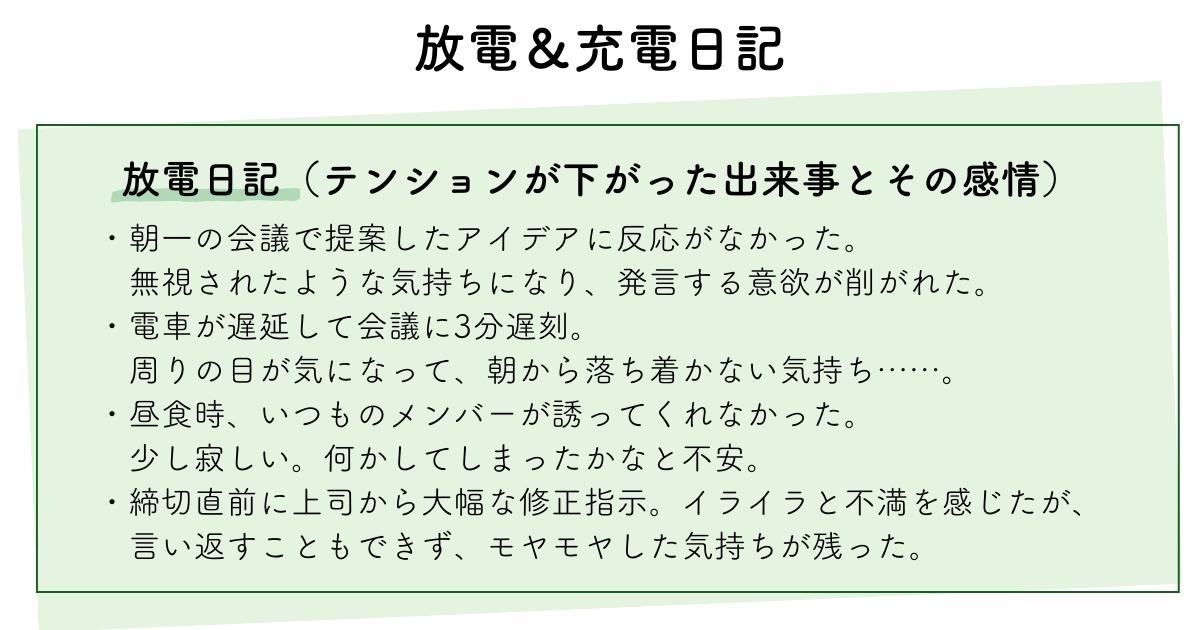

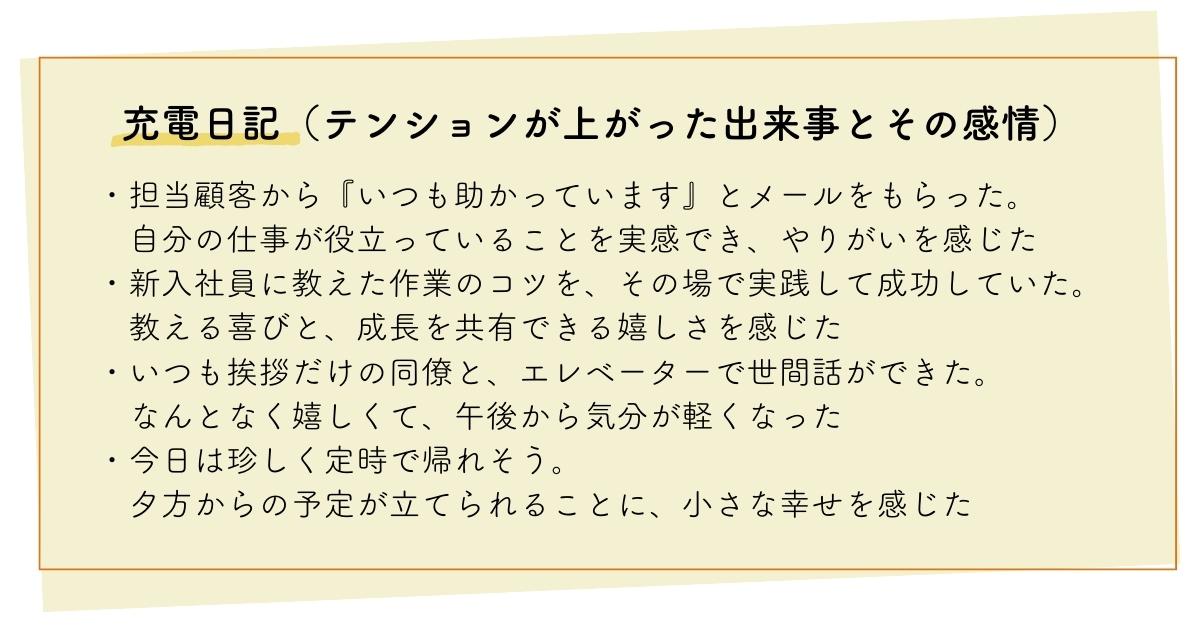

そこで、おすすめなのが日記に感情を書き記すことです。「習慣化のプロ」である古川武士氏は、幸福感を高めるための習慣として「放電&充電日記」を勧めています。一日の終わりに以下ふたつの日記を書き出す習慣です。

- 放電日記:「自分のテンションが下がった出来事」を書き出す

- 充電日記:「自分のテンションが上がった出来事」を書き出す *6

ポイントは「出来事」だけを書き出すのではなく、「出来事によって自分がどんな感情を抱いたのか」を意識すること。

ネガティブな感情もポジティブな感情も、書き出すことで整理され、より客観的に自分の心と向き合うことができるようになります。日々の感情の波を記録することで、自分自身の感情のパターンにも気づけるようになるでしょう。

さっそく、以下の実践ポイントから始めてみましょう。

- 毎日同じ時間に5-10分確保する

- テンションが下がった出来事(放電)と上がった出来事(充電)を書き出す

- 出来事だけでなく、そのときに感じた感情を記述する

- 「なぜ」自分がこの感情を抱いているのか、理由を探る

- 感情を「今、私は怒りを感じている」のように、第三者の視点で観察する

- 相手の立場に立って状況を考えてみる

***

幸せに働く人々の特徴として、以下の3つの「しないこと」を見てきました。

- 「やらされ感」を持たない

- 学ぶことを疎かにしない

- 感情に振り回されない

これらは、決して特別な人だけができることではありません。誰もが実践できる具体的な行動として落とし込むことができます。明日から始められる行動として、まずは以下のどれかに取り組んでみてはいかがでしょうか。

- 朝一番の仕事を自分で選ぶ

- 興味のある分野の本を読み始める

- 感情を書き留めるためのノートを用意する

今日から、できることから始めてみませんか?

*1 STUDY HACKER|どんなに忙しくても「幸せに働ける人」の共通点。やっぱり大切なのは “この気持ち” だった

*2 株式会社ベネッセホールディングス|学びの個人化が進み、SDGsの関心が高まる現代において「人を巻き込んでいく学び」と「社会課題への関心」が若年社会人の「幸せな活躍」に影響

*3 東洋経済オンライン|コロナ禍こそ絶好機「幸福を高める学び」実践法

*4 STUDY HACKER|嫉妬の感情がキケンな理由

*5 The Guardian|Keeping a diary makes you happier

*6 STUDY HACKER|1日のうちたった1%の時間でできる。本当に幸福感が高まるノート習慣

STUDY HACKER 編集部

「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。