「今日の会議、○○さんの提案すごく的確だったよね」「さすが○○さん、視点が違う」——会議後の上司や同僚の会話が耳に入り、自分と比較してしまう瞬間はありませんか?

同じ時期に入社した同僚がどんどん評価され、重要なプロジェクトを任される一方で、自分は「なんで成長できないんだろう」と悩む夜が続く。振り返りが大切だとわかっているけれど、「大変だった」「次は頑張らないと」程度の振り返りしかできずにいる——。

じつは、成長が早い人と遅い人の決定的な違いは、振り返りの「質」にあります。ただ「頑張る」と決意するだけでは、業務改善にはつながりません。

本記事では、コーネル式ノートを活用した振り返り方法をご紹介します。この方法で自分の業務を客観的に分析し、確実にスキルアップしましょう。

- 振り返りがうまくいかない人の問題点「解像度が低い」

- コーネル式ノートを活用した振り返り方法がおすすめ

- コーネル式ノートを振り返りに活用してみた

- コーネル式ノートで振り返ると、「改善点がより具体的にわかる」

振り返りがうまくいかない人の問題点「解像度が低い」

「毎日振り返りをしているのに、なぜか同じミスを繰り返してしまう」「反省はしているつもりなのに、業務効率が一向に上がらない」——こんな悩みを抱えていませんか?

振り返りの効果が出ない最大の原因は、振り返りの「解像度が低い」ことにあります。「今日は忙しかった」「もっと頑張らないと」といった漠然とした振り返りでは、具体的な改善行動につながらないのです。

では、どうすれば解像度の高い効果的な振り返りができるのでしょうか。3つの重要なポイントを解説します。

メタ認知を使う

効果的な振り返りの第一歩は、自分の行動を客観的に観察することです。これは心理学で「メタ認知」と呼ばれるもの。明治学院大学文学部専任講師の星野真澄氏は「メタ認知」を以下のとおりに説明しています。

メタ認知(Metacognition)とは、自分が思考していることを、もう一人の自分が、より高次から客観的に捉えて把握し、活動に反映させることです。*1

これは、まるで空中から自分を見下ろすような視点で、自分の行動パターンや思考のクセを冷静に俯瞰する状態です。この視点を持つことで、行動の歪みやズレを発見し、調整できるようになります。

振り返りでは、特に「メタ認知的知識」と呼ばれる3つの観点を意識することが重要です。

- 人間(Person)の認知特性に関する知識

自分固有の長所・短所、得意・不得意な分野への理解

例:「午前中は集中できるが、午後は注意散漫になりやすい」「マルチタスクをすると効率が下がる」 - 課題(Task)の特性に関する知識

取り組む業務の本質的な特徴や難易度への理解

例:「資料作成は情報収集に8割の時間がかかる」「結論から先に言わないと、聞き手が主旨を理解しにくい」 - 課題解決に向けた戦略(Strategy)に関する知識

課題を効率的に解決するための手法や工夫への理解

例:「複雑な内容は図表で整理すると理解しやすい」「重要な要点は箇条書きで整理すると伝わりやすい」*1

これら3つの観点で自分を分析することで、仕事における行動パターンが明確になり、的確な改善策を立てられるようになります。

「なぜ?」と問いながら深掘りする

自分の行動傾向を把握できたら、「なぜ?(Why)」と問いかけて深掘りしてみましょう。

トヨタ自動車で実践されている「なぜなぜ5回」という分析手法があります。『トヨタの片づけ』(中経出版)の著者、(株)OJTソリューションズで人材育成に携わる岡内彩氏は、この手法を「これ以上掘り下げることができないというところまで、諦めずに『なぜ』を繰り返していく」問題解決法として紹介しています。この手法は「問題の真因を見つけて改善し、再発防止をすること」を目的としています。*2

たとえば、「プレゼンで時間オーバーしてしまった」という問題があった場合……

- なぜ時間オーバーしたのか? → 準備が不十分だったから

- なぜ準備が不十分だったのか? → 資料作成に予想以上に時間がかかったから

- なぜ資料作成に時間がかかったのか? → 情報を整理せずに作り始めたから

- なぜ情報整理をしなかったのか? → 事前の構成を考えていなかったから

- なぜ構成を考えなかったのか? → プレゼンの目的が曖昧だったから

このように「なぜ?」を繰り返すことで、表面的な問題から真の原因まで辿り着けます。問題の解像度が上がれば、「次回は事前に目的を明確にして構成を組んでから資料作成に取りかかる」という具体的で実行可能な改善策が見えてきます。

「PDCA」を意識する

「振り返り」は自身を客観的に見るだけではなく、次の行動に移すためのものです。そのために、「PDCAサイクル」を意識した振り返りをしてみましょう。

『数値化の鬼』(ダイヤモンド社)の著者、組織コンサルティングに携わる(株)識学代表取締役社長の安藤広大氏は、仕事の基礎である「PDCAサイクル」に関して以下のように整理しています。

P(Plan:計画)… 数値化・具体化された目標設定

D(Do:実行)… 計画に基づいた具体的なプロセスと行動

C(Check:評価)… 結果の客観的な評価と振り返り

A(Action:改善)… 評価に基づいた反省と次の改善点

振り返りの際、「PDCAサイクル」で重要なのは、「A(アクション:改善)」のみで終わらせず「P(プラン:計画)」につなげることです。

「会議資料の準備が間に合わなかった」という問題に対して……

- Check:締切2日前から作業を始めたが、情報収集で1日を費やし時間不足となった

- Action:次回は1週間前から作業を開始し、最初の2日で情報収集を完了させる

- Plan:来月の企画会議資料は、会議の1週間前にカレンダーで作業開始日をリマインド設定し、情報収集→構成作成→資料作成の順で2-2-3日の配分で進める

このように振り返りを次の具体的な行動計画まで落とし込むことで、同じ問題の再発を防ぎ、継続的に業務改善ができるようになります。

コーネル式ノートを活用した振り返り方法がおすすめ

前述した3つのポイント(メタ認知・なぜなぜ分析・PDCA)を効率的に実践できる具体的な手法として、「コーネル式ノート」を活用した振り返り方法がおすすめです。

コーネル式ノートとは、コーネル大学の教育学教授ウォルター・パウク氏が、著書『大学での勉強法』(2010)で解説したノート術。もともとは講義内容を効率的に整理・記憶するために開発されましたが、構造的な特徴がビジネスパーソンの振り返りにも適しています。

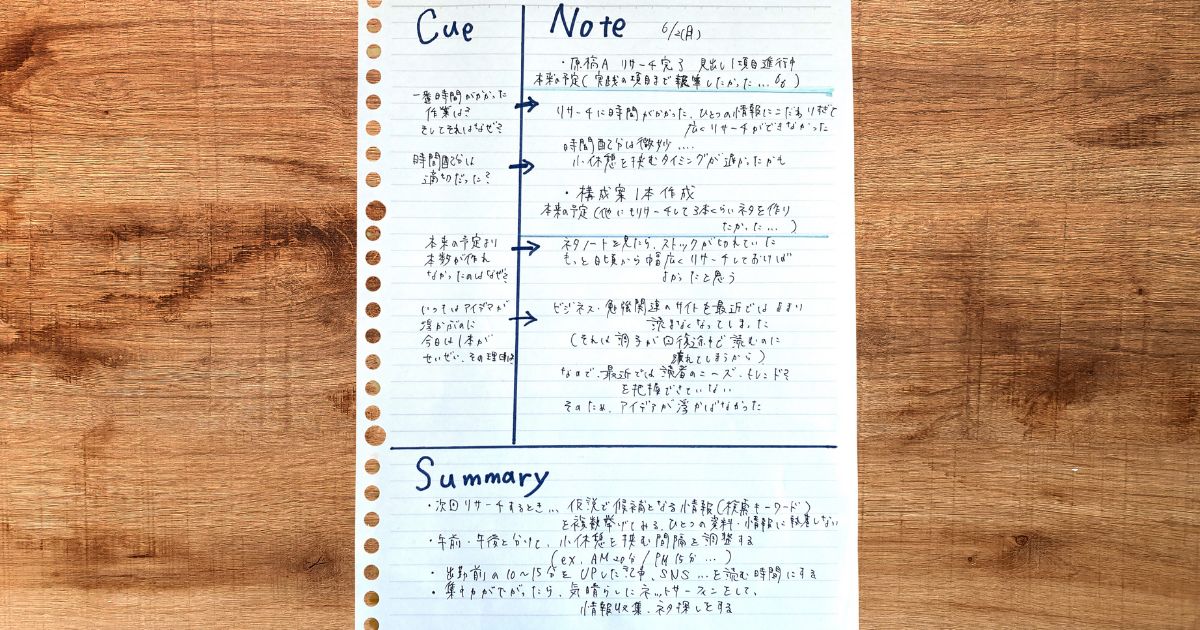

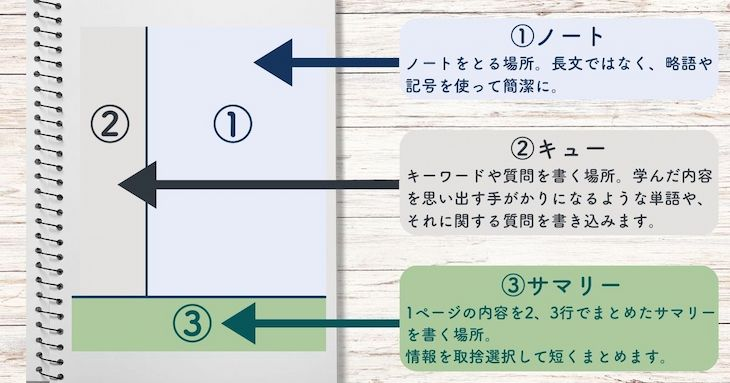

ページを「Cue(手がかり)」「Note(記録)」「Summary(要約)」の3つの領域に分割し、情報を段階的に整理していきます。

本来の学習での使用法は以下の通りです。

Cue:ノート欄にメモを取ったあと、疑問点やキーワードを書き込み、整理する

Summary:全体を振り返って要点をまとめ、学習内容を定着させる *4

メモに加えて、その内容に対する「質問」を書き込むことで、問題や改善点を深掘りすることができます。最後に要約で振り返り、客観的に見直すメタ認知も促すことが期待できるでしょう。

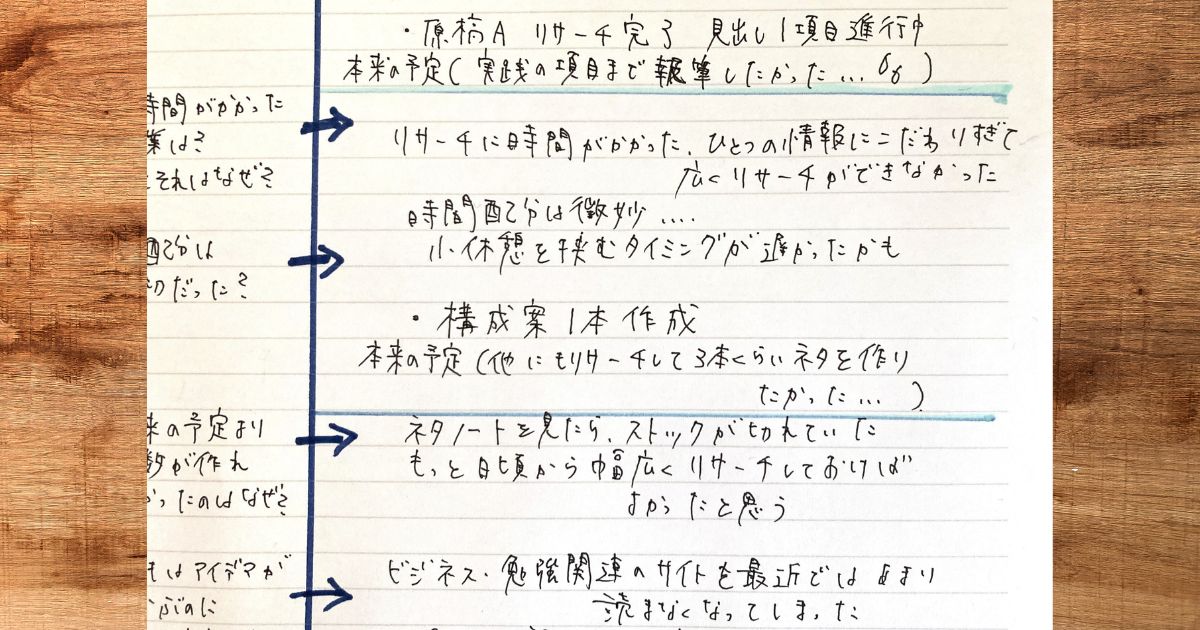

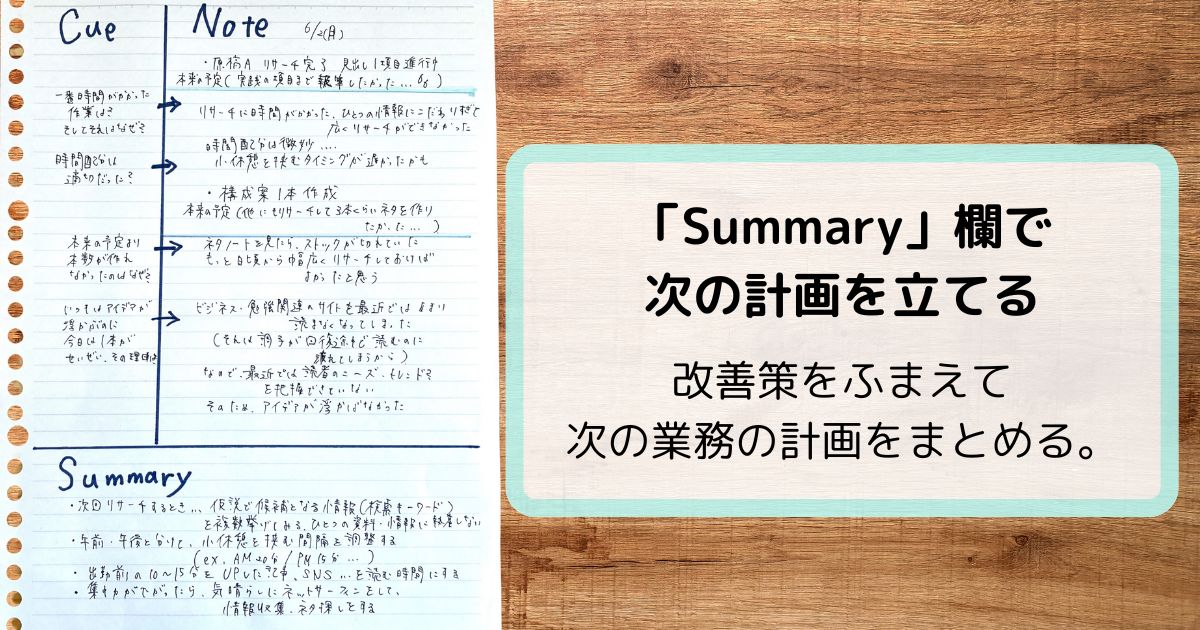

コーネル式ノートを振り返りに活用してみた

実際に筆者もコーネル式ノートを活用して、振り返りを行なってみました。最近の筆者は、「早く原稿を仕上げられない」のが悩み。深掘りすれば、原因が見えてくるのでしょうか。

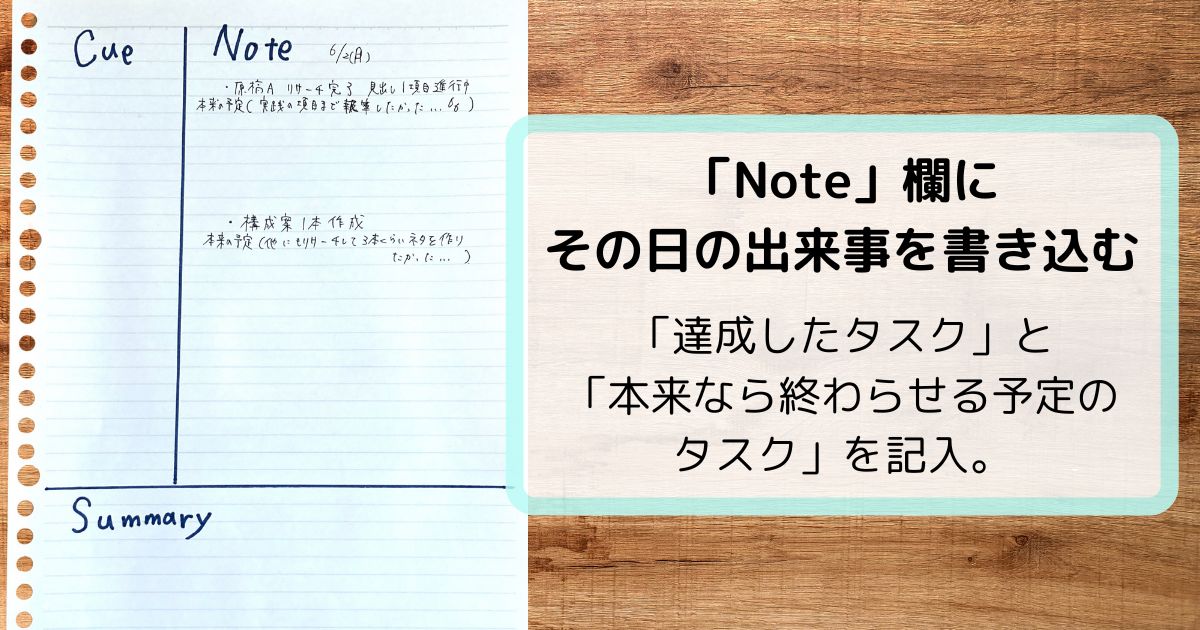

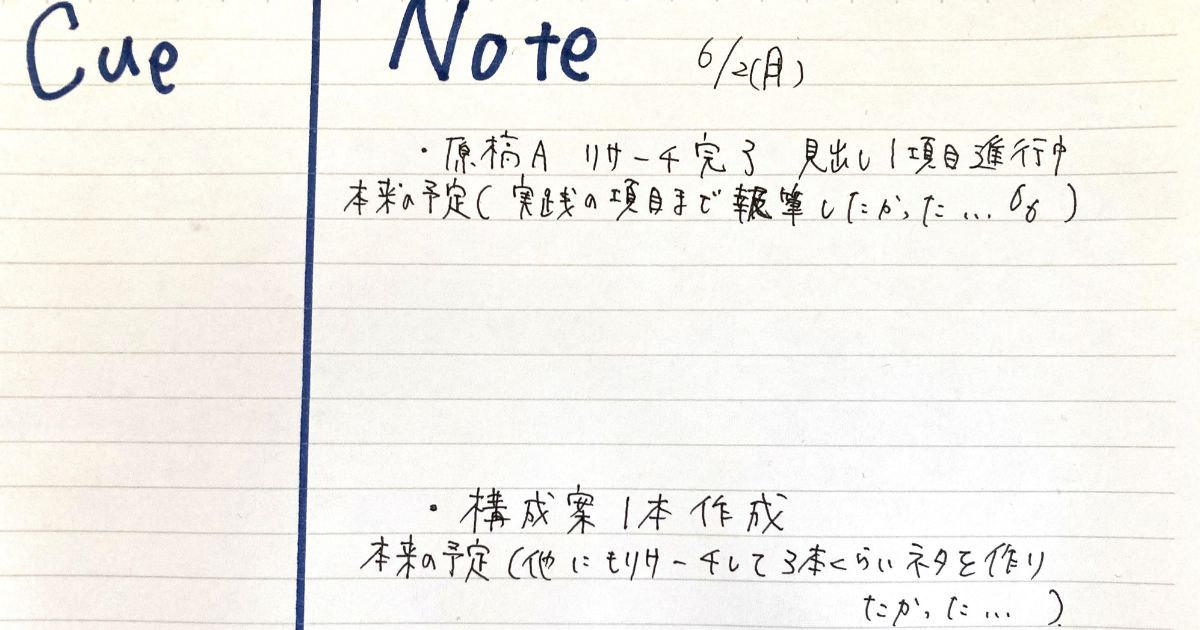

1.「Note」欄にその日の出来事を書き込む

コーネル式ノートを3分割したら、Note欄に「その日の進捗状況」を書き込みました。

日付はもちろんのこと、達成したタスクの下に「本来なら終わらせる予定のタスク」を記入。想定したスケジュールと大きなズレがあります……。

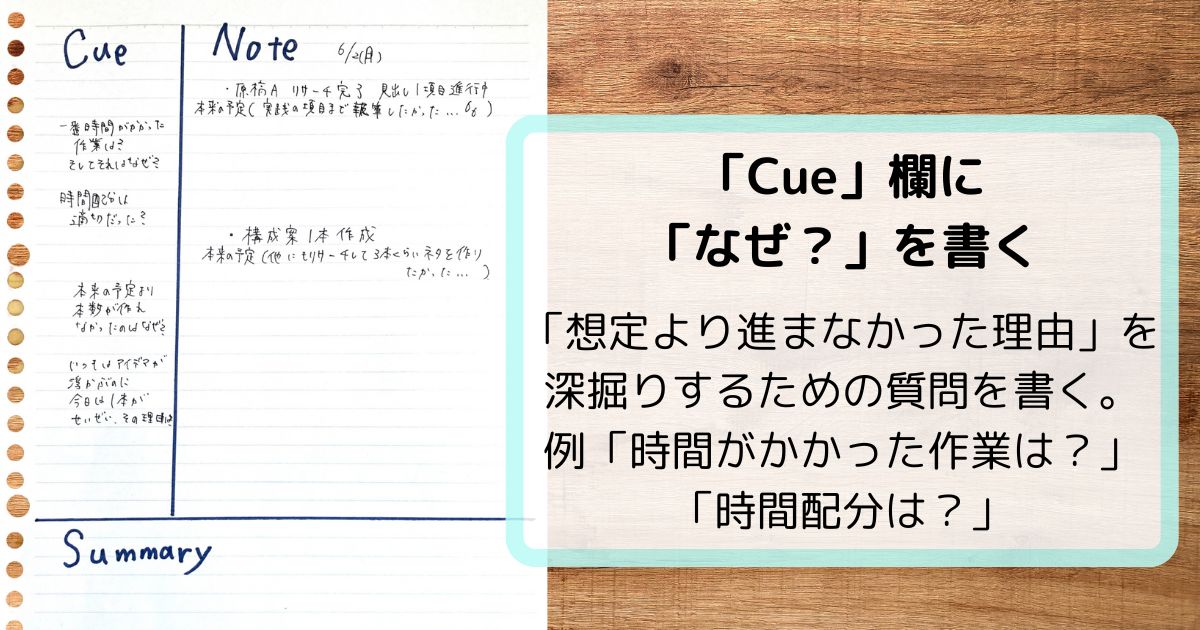

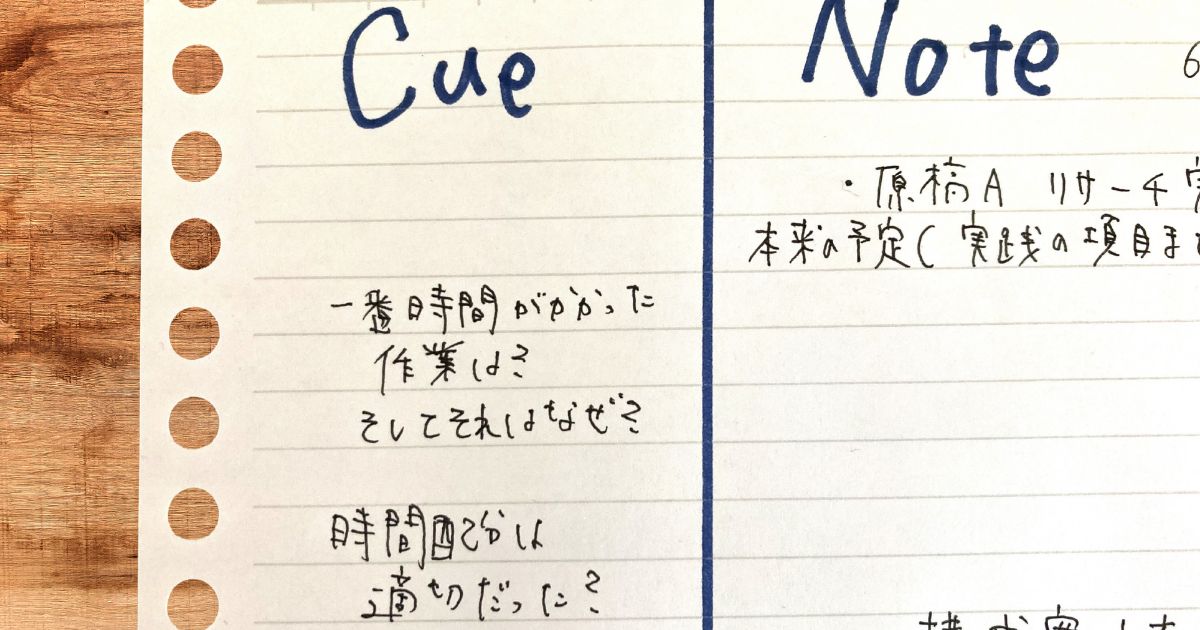

2.「Cue」欄に「なぜ?」を書く

次はCue欄に「想定より進まなかった理由」を深掘りするための質問を書きます。

原稿の進捗に関して「時間がかかった作業は?」「時間配分は?」といつもより細かく、原因を探っていきます。

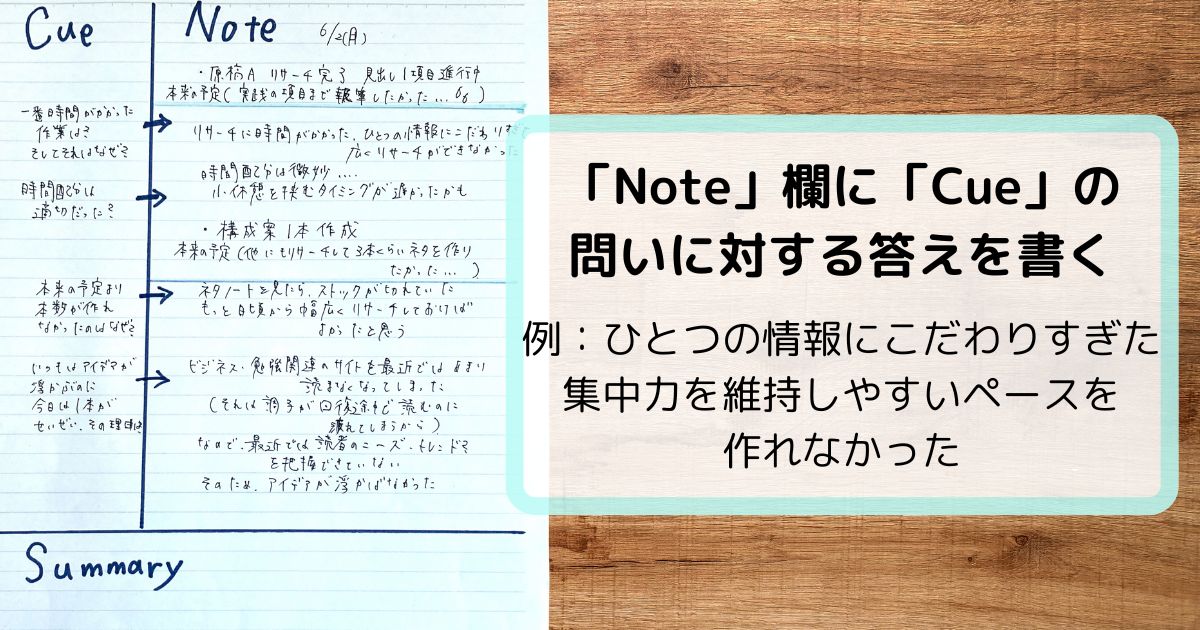

3.「Note」欄に「Cue」の問いに対する答えを書く

前項で原因を分析したい箇所を質問したため、今度はそれに対する答えや理由を書き出します。

リサーチに時間がかかった原因を分析すると、「ひとつの情報源を深掘りしすぎてほかの情報収集が進まなかった」こと、そして「休憩を取らずに長時間作業し続けて効率が落ちた」ことがわかりました。

この分析により、自分には「完璧主義になりがちで全体を見失う」「作業の緩急をつけるのが苦手」という行動パターンがあることが明確になりました。このように客観的に自分の特徴を把握できるのは、メタ認知が働いている証拠ですね。

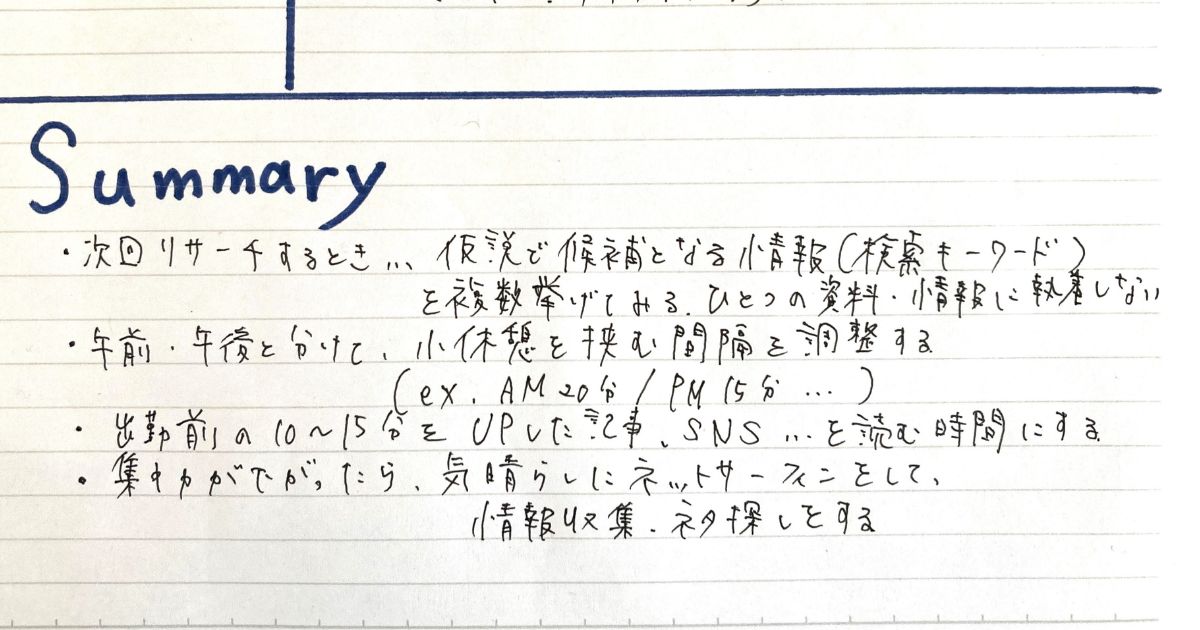

4.「Summary」欄で次の計画を立てる

改善点がわかったので、最後に「次の業務の計画」をSummaryの欄にまとめます。

いつもの振り返りより、具体的に改善や計画が可視化されました……!

コーネル式ノートで振り返ると、「改善点がより具体的にわかる」

📌 仕事でつまずくポイントを整理しやすい

進捗状況を書いたうえで、「うまくいかなかった理由」を問いかけることで、問題点を冷静に分析しやすい。Note欄で事実を整理し、Cue欄で問題点を分析し、Summary欄で解決策を策定するという流れにより、感情的な反省ではなく論理的な問題解決ができる。

📌 客観的に見やすい

3つの領域に情報を視覚的に分離することで、自分の行動パターンを俯瞰的に見ることができた。「業務の進捗状況と目標とのギャップ」「問題の根本原因」「具体的な改善行動」が一目で把握できた。

📌 継続的改善のサイクルが確立される

振り返りの結果が次の行動計画まで具体化されるため、PDCAサイクルが確実に回るようになった。また、過去の振り返りノートを見返すことで、自分の成長過程や改善パターンも可視化される。

特に「同じような問題で悩んでいる」「改善したいけれど何から始めればいいかわからない」という状況にあるときこそ、コーネル式ノートを使ったアプローチがおすすめです。

***

「つまずいている……」と感じるときこそ、コーネル式ノートで詳しく振り返りを行なってみてください。思いがけない発見があなたを成長へ導いてくれるでしょう。

*1 朝日新聞|メタ認知とは?能力が高い人・低い人の特徴とトレーニング方法を紹介

*2 東洋経済 ONLINE|トヨタ人の合言葉「なぜなぜ5回」の威力

*3 DIAMOND online|【今さら聞けない!】仕事の基本中の基本「PDCA」を超効率的にマスターする技法

*4 Cornell University|The Cornell Note Taking System

青野透子

大学では経営学を専攻。科学的に効果のあるメンタル管理方法への理解が深く、マインドセット・対人関係についての執筆が得意。科学(脳科学・心理学)に基づいた勉強法への関心も強く、執筆を通して得たノウハウをもとに、勉強の習慣化に成功している。