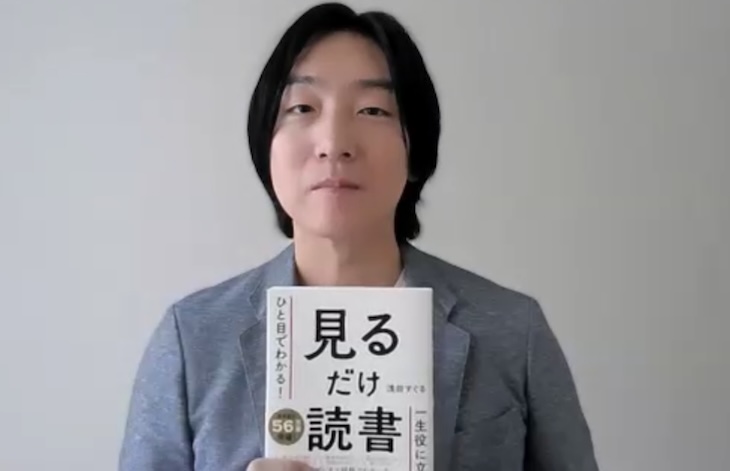

ビジネスパーソンにとっての勉強手段はさまざまですが、その基本は、「読書」となるでしょう。しかし、世のなかにはビジネス書を始めとした書籍があふれており、その数はいまこの瞬間も増え続けています。社会に出て間もない若手のビジネスパーソンであれば、「なにを読めばいいのかわからない」と悩んでいる人もいるはずです。そこでお話を聞いたのは、2024年に著書『ひと目でわかる! 見るだけ読書』(ダイヤモンド社)を上梓した「1枚」ワークス株式会社代表取締役の浅田すぐるさん。自身もベストセラー作家である浅田さんが、ビジネスパーソン必読の本について解説してくれました。

構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹

【プロフィール】

浅田すぐる(あさだ・すぐる)

1982年生まれ、愛知県出身。「1枚」ワークス株式会社代表取締役。トヨタ自動車株式会社入社後、海外営業部門に従事。同社の「紙1枚」仕事術を習得・実践。米国勤務などを経験したのち、6年目で同社のグローバル企業ウェブサイト管理業務を担当する。「伝わるサイト」へのカイゼンを実現し、企業情報サイトランキングで全業界を通じ日本一を獲得する。その後、日本最大のビジネススクールである株式会社グロービスへの転職を経て、2012年に独立。現在は、社会人教育の世界で、企業研修・講演・コンサルティングなどを多数実施している。主な講義テーマは、“トヨタで学んだ「紙1枚」書くだけのビジネスコミュニケーションカイゼン”。累計受講者数は1万名以上。電通、資生堂、ホンダなど大企業・中小企業問わず登壇実績多数。また、「イチラボ」という動画学習コミュニティーでは、2019年から5年以上にわたって数百冊の本を紹介。「本で学んだことを実践したら、仕事で成果を出せ、社内で表彰されました」「希望していたプロジェクトに抜擢され、充実した日々を送れています」「MBAの授業や課題を高いレベルでクリアし、成績優秀者として評価されました」「将来に対する漠然とした不安が解消しました」等、好評を博す。『頭のいい人の、学びを「20字」にまとめる技術』(三笠書房)、『伝える前が9割』(KADOKAWA)、『「紙1枚!」マネジメント』(朝日新聞出版)、『トヨタで学んだ「紙1枚!」で考え抜く技術』(日本実業出版社)など著書多数。

新入社員からベテランまで気づきを得られる良書

私の著書『ひと目でわかる! 見るだけ読書』(ダイヤモンド社)では、社会人にとって有益な本を4つの章に分けて紹介しています。序章は、「一生ものの『ビジネス基礎力』を養う」というテーマを掲げています。

この章では『アイデアのつくり方』(ジェームス・W・ヤング/CCCメディアハウス)など、5冊の本をピックアップしました。

テーマに「ビジネス基礎力」とあるように、それこそ新入社員など若手のビジネスパーソンにぜひ手にとってほしい本です。ただし、「最初の3年間くらいをこの本で学んだことで乗りきろう」のような、いわば「入門編」という趣旨で選書したわけではありません。

これらの本は、もちろん若手にとっても大きな学びを得られるものですが、社会人5年目、10年目になっても新たな気づきをもたらしてくれますし、一生読み続けてほしいと思っています。長くお付き合いしていくことをおすすめしたい本ですね。

たとえば、最初にとり上げた『アイデアのつくり方』(ジェームス・W・ヤング/CCCメディアハウス)ですが、実際には新人がいきなりアイデア力を求められることはほとんどありません。ただ、この本はかなり薄いのもあり、新人にとってもハードルが低く読みやすいというポイントがあります。

そして、3年、5年と経験を重ねていくうち、ビジネスパーソンとしての優劣が表れてきます。その優劣を左右するものこそ、他人が気づかないような問題やその原因を見いだす、あるいは独自の問題解決策を考えるような、アイデア力なのです。「アイデア勝負」の時期に差しかかったときの準備のため、あるいはその先においても長きにわたって大きな力となってくれるでしょう。

努力を効率的に成長につなげる方法を知る

続く第1章は、「人との関わり方を変えてビジネスを深める」というテーマを掲げました。チョイスしたのは、『愛するということ』(エーリッヒ・フロム/紀伊國屋書店)など、7冊です。

いい仕事をするには人との関わり方、つまり「コミュニケーション」が重要であるのは言うまでもありませんよね。ただ、私の著書が出版されたのは2024年2月ですが、その前の数年間はコロナ禍によって気軽にコミュニケーションがとれない状況が続いていました。

若手のビジネスパーソンにも、学生時代はずっとリモートで授業を受けていた、その影響もあって年上世代とどう関わっていいのかわからないといった不安や悩みを抱えている人が多いという話を私もよく聞いてきました。そこで、コミュニケーションについて多くの学びを得られる本を選んだという経緯です。

第2章は、「成長するためのエネルギーを爆発させる」というテーマのもと、『マインドセット』(キャロル・S・ドゥエック/草思社)など、7冊を選びました。

意欲的で向上心のあるビジネスパーソンに向けた選書です。「成長したい」という意欲がどれだけあっても、ただがむしゃらに頑張ればいいわけではありません。「報われる努力の仕方」というものは確実に存在しており、努力を効率的に成長につなげるためのヒントとなる本を選びました。

ビジネス書を手に取るとき、多くの場合は「成長したい」という思いを抱えているはずです。そういう意味では、「成長したい人はこういうことを知りたいだろう」というニーズに素直に応えるための選書基準としています。

中長期的な目線をもって読書というものをとらえる

最後の第3章は、「なりたい自分になる」というテーマにし、「思い通りのキャリア・人生を歩む」ための指針となるような、『論語』(岩波書店)など、5冊をピックアップしました。

これらは、「中長期的な目線をもって、読書というものをとらえてほしい」と言う私の思いからの選書でもあります。ビジネスパーソンとして長い人生を歩んでいくからには、キャリアアップをした先にどうありたいのか、なにを成し遂げたいのかということも、しっかり考えておきたいものです。

ピックアップしたなかに、『論語』があるのを意外に感じた人もいるかもしれません。『論語』は、古代中国の古典「四書」のひとつで、孔子とその弟子たちの言行が記された、儒教の基本的な教えを伝える書物です。そのなかには、「四十にして惑わず」「五十にして天命を知る」といった人生に関わる有名な言葉も記されており、私としては『論語』こそがキャリア論のルーツだと認識しているのです。

たしかに、短期的な目線から、「いますぐに必要なこういったスキルを身につけたい」と考えて読書をするのも大切です。それこそ2010年代くらいまでであれば、そうした読書によってスキルアップしていくことも有効だったでしょう。ただ、そうした小手先のスキルアップでなんとかなるような仕事は、生成AIが代行してくれる時代になりつつあります。これからの社会人学習は、これまでより1段階も2段階も抽象度を上げたものになっていくのではないでしょうか。

だからこそ、将来的にどうありたいのか、どう生きていきたいのかといったことも中長期的目線から考えてほしいのです。まさしく抽象的で難しい問いですから、すぐには答えが見つからないでしょう。逆に言えば、すぐには見つからないからこそ若いうちからしっかりと考えていきたいものです。

【浅田すぐるさん ほかのインタビュー記事はこちら】

社会人の読書は「読んだあと」がすべて。 成果につなげるための「紙1枚読書まとめ」(※近日公開)

名著『マインドセット』×紙1枚メソッド――スタンフォード大教授の教えを仕事に活かす(※近日公開)

清家茂樹(せいけ・しげき)

1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。