あなたは毎日、脳のエネルギーの70%(※)を「どうでもいい選択」で失っている可能性があります。

Meta(旧Facebook)のCEO、マーク・ザッカーバーグが毎日グレーのTシャツしか着ないのをご存知でしょうか? 彼がこだわっているのはファッションではありません。

「服選び」という小さな決断を排除することで、会社の重要な判断に脳のエネルギーを100%集中させているのです。

一方で私たちは、朝起きてから着る服を選び、朝食を決め、出社時間を調整し、タスクの優先順位を考え、会議での発言内容を選ぶ……。気づけば、本当に大切な判断をする前に、頭のなかは疲れ切ってしまっています。

「大事な場面で、なかなか決断できない……」

「夕方になると、どんどん判断力が鈍ってくる……」

そんな状態に心当たりはありませんか?

じつは、成人は1日におよそ35,000回の意思決定をしていると指摘されています (Sahakian & Labuzetta, 2013)。*1

これらの決定のうち、服選び、食事、移動ルート、SNSのチェック、買い物などの日常的・習慣的な選択がかなりを占めているのではないかと指摘する専門家も……。*3 *4

正確な割合については諸説ありますが、少なくとも言えることは、私たちが本当に重要でない些細な判断に多くの脳のリソースを使ってしまっているということです。

もしそうだとすれば、本当に重要な戦略的判断のために脳のエネルギーを温存しておく方が賢明だと言えるでしょう。

つまり、あなたが重要な判断を迫られる頃には、すでに脳は疲労困憊。本来の実力を発揮できずに終わってしまいます。

しかし——

その解決策は意外とシンプルかもしれません。世界のトップリーダーたちが実践している「迷わない仕組み」を、あなたも取り入れることができるのです。

決断疲れは避けられない?

Roberts Wesleyan University 教授の Joel Hoomans 氏によれば、成人は1日に約35,000回もの意識のない意思決定を行なっていると推定されています(2015年時点)。また、同氏は食べ物だけでも1日に226.7回もの意思決定を行なっていると報告された、コーネル大学の研究についても言及しています。*1

ここから浮かび上がってくる問題は、決断するたびに脳のエネルギーが消耗してしまうこと。たとえば夕方になると、判断力が鈍ってくることも多いのではないでしょうか。

ですが――

その解決策は意外とシンプルです。

たとえばスティーブ・ジョブズ氏が毎日同じ服を着ていたのも、マーク・ザッカーバーグ氏が限られた服しか着ないのも、「服選び」という小さな決断を排除するため。彼らは本当に大切な判断にエネルギーを集中させたかったのです。

つまり、肝心な場面でしっかりと判断できるよう、あらかじめ「迷わない仕組み」をつくってしまえばいいのではないでしょうか。

そのための具体的な方法=迷いを断つ「決断スイッチ」のつくり方を、このあとご紹介していきます。

決断スイッチ1:条件優先型

最初の方法は、「○○ならA、△△ならB」と判断基準を事前に決め、迷いを排除してしまうやり方です。

以下に例を挙げました。

条件優先型の例

このポイントは、「○○ならA、△△ならB」と決め、ほとんどの要素を網羅してしまうこと。以下のかたちだと、結局迷わせてしまうのでNGです。

- 「会議が30分超えるなら事前アジェンダ必須」だけのルール

┗30分以内はどうしようかな? - 「忙しいときは口頭のみ」だけのルール

┗忙しくないからどうしようかな?

この例をヒントに、普段よく迷う場面をピックアップして、それぞれに判断基準を設けてみてはいかがでしょう。

これまで意思決定に費やしていた時間を、大幅に短縮できるはずです。

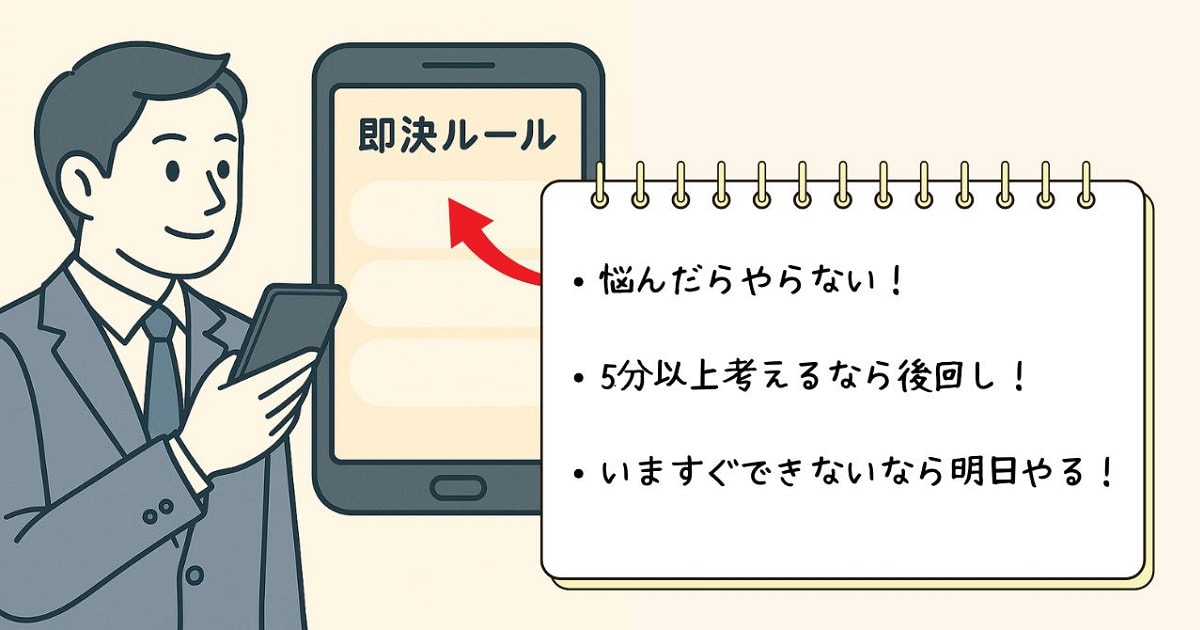

決断スイッチ2:即決トリガー型

ふたつめは、「トリガー(きっかけ)」ごとに即行動できるルールを定めて、迷う隙を与えない方法です。

即決しても支障がないことに最適でしょう。以下に例を挙げました。

即決トリガー型の例

こうした即決ルールは、以下を意識するとつくりやすいかもしれません。

- シンプルであること(3秒で判断できる)

- 明確であること(迷いの余地がない)

- 自分の価値観に合っていること(後悔しにくい)

完璧に判断できるルールにしようとするのではなく、「いかに決断疲れを軽減できるか」を目標にするのがポイントです。

決断スイッチ3:仕組み化型

3つ目は、迷う場面そのものを排除してしまう方法です。

「いまやるべき? あとでやるべき?」と悩む代わりに、あらかじめ「いつやるか」を決めてしまうのです。

以下に例を挙げました。

仕組み化型の例

この方法の最大のメリットは、決断疲れの場に入り込む余地をなくしてしまうこと。

小さな迷いを繰り返すうちに、私たちの意志力はじわじわとすり減っていきます。こうして余計な迷いを排除することで、本当に向き合うべき判断に、脳のエネルギーをしっかり残せるはずです。

ぜひ一度お試しください。

***

心理学者のバリー・シュワルツ氏はこう言いました。

そう信じられてきたが、実際は逆効果もある。選択肢が多すぎると迷い、後悔し、期待が高まり、満足できなくなる。しかも、失敗はすべて自己責任に。

私たちには「ちょうどいい制限=金魚鉢」が必要なのかもしれない。*2

つまり、私たちを迷わせ、疲弊させる膨大な選択肢から自分を守るには、今回ご紹介したように「迷う前に決めておく」ことが大切なのです。あらかじめ「決断スイッチ」を仕込んでおけば、迷いや疲れに振り回されずに済むはず。

選択肢に飲み込まれるのではなく、自分の意思で絞り込む。

それが、現代の “選択過多” を生き抜くための知的戦略と言えるでしょう。

※脳のエネルギーの70%を「どうでもいい選択」で失っている可能性→「習慣的な意思決定が40-45%、職場での合理的決断傾向が30%」のデータより。*3 *4 *5

*1: ROBERTS WESLEYAN COLLEGE|35,000 Decisions: The Great Choices of Strategic Leaders

*2: TED Talk|バリー・シュワルツ: 選択のパラドックスについて

*3: ScienceDaily|How we form habits, change existing ones

*4: MIT Sloan Management Review|Are Habits More Powerful Than Decisions? Marketers Hope So.

*5: SpringerLink|Current Psychology|How to make big decisions: A cross-sectional study on the decision making process in life choices

上川万葉

法学部を卒業後、大学院でヨーロッパ近現代史を研究。ドイツ語・チェコ語の学習経験がある。司書と学芸員の資格をもち、大学図書館で10年以上勤務した。特にリサーチや書籍紹介を得意としており、勉強法や働き方にまつわる記事を多く執筆している。