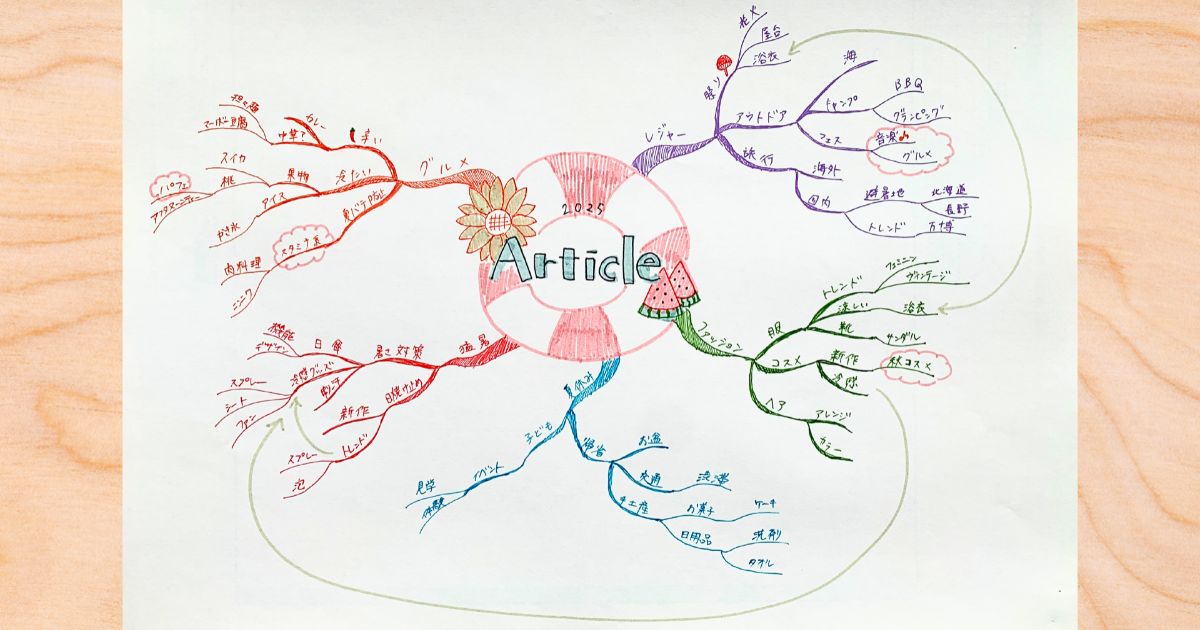

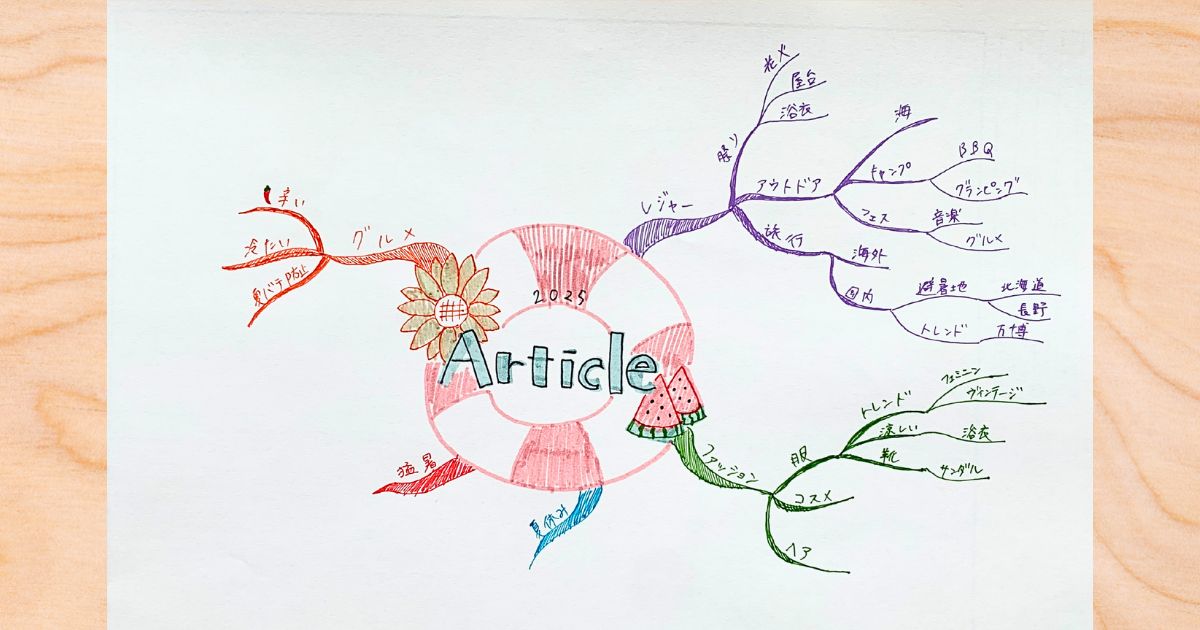

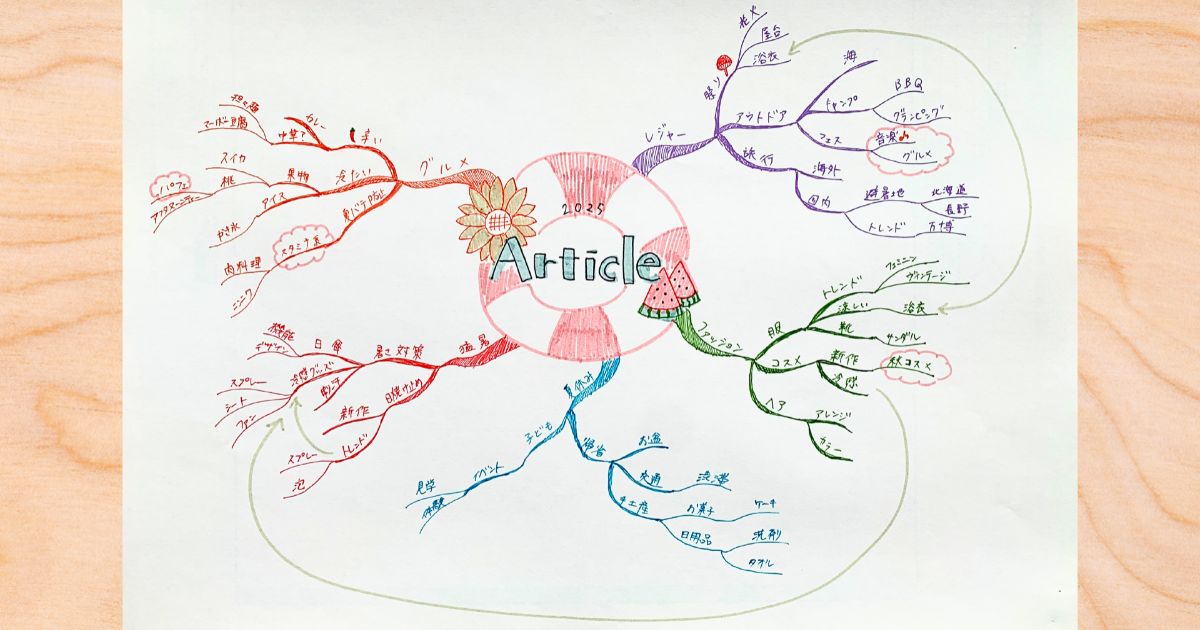

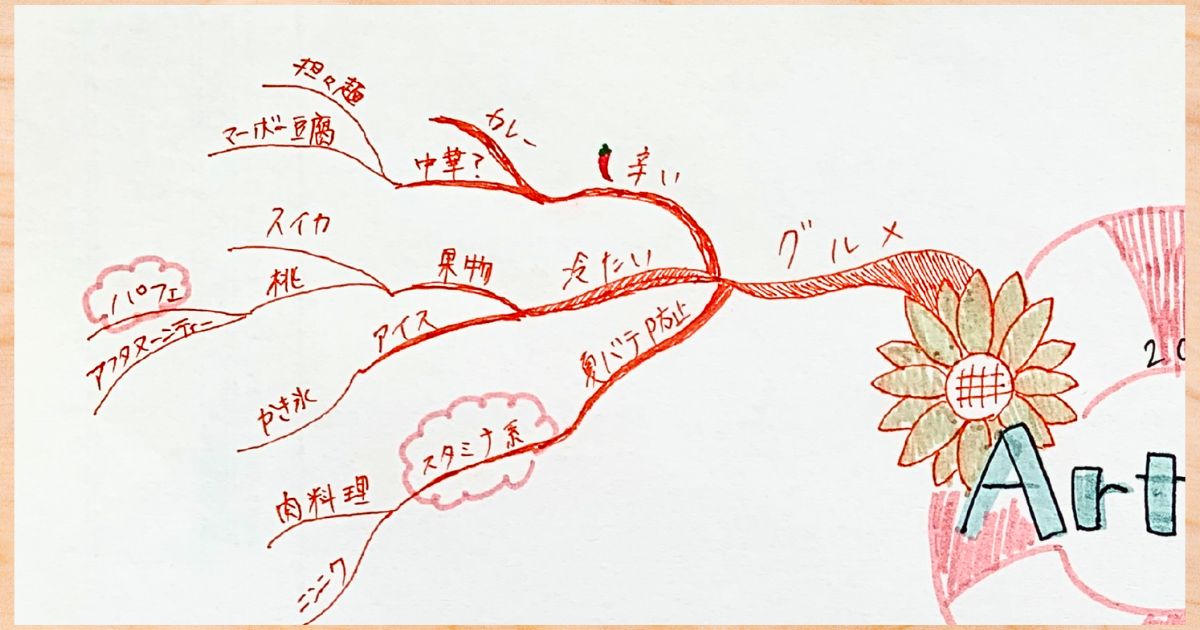

※記事内の実践画像はすべて筆者が作成した

複雑なタスクや問題解決、アイデア出しなどで頭のなかがごちゃごちゃになってしまった経験はありませんか?

何から手をつけるべきかわからなくなったり、思考が堂々巡りに陥ったりして仕事が進まない――そんな人は、マインドマップを試してみてください。

マインドマップは、イギリスの著述家・教育コンサルタントのトニー・ブザン氏が提唱したアウトプット方法です。

1970年ごろに考案されたものなので、「今更?」「本当に効果があるの?」と思う人もいるでしょう。

しかし、マインドマップは脳の機能に沿って思考を広げ、頭のなかを「見える化」できるツール。

思考がごちゃついて、まとまらないときに最適な方法なのです。

今回は、筆者が実践を行ないながらマインドマップの書き方と効果のほどをご紹介します。

思考整理やアイデア出しで悩んでいる人は、ぜひご覧ください。

マインドマップとは?:基本構造とメリット

ブザン氏は、現代は情報があふれているとして「知性を働かせて情報を処理する必要」があると強調しています。

知性を働かせるために、「脳をうまく使う方法(記憶法や創造的に考える方法)」として生み出されたのがマインドマップです。*1

しかし、なぜマインドマップが「脳をうまく使う方法」とされているのでしょうか?

その特徴とともに解説します。

直感的に書ける

ブザン氏は、マインドマップの特徴のひとつに「中心から放射状にのびのびと広がっていく」点を挙げています。*2

一方、通常のメモは「文章や箇条書きの形で単語が始めから終わりへと直線的に並べられる」とし、「重要度の低いことを延々と話したり、聞いたり、書いたりする手順を踏まなければならない」と指摘しています。*2

つまりマインドマップは、中心から広げていく構造によって、話や思考の流れにとらわれることなく重要なポイントだけをまとめられるのです。

順序立ててメモをしようとして大事な内容を忘れたり、聞き逃したりする心配もありません。

そのため「考えたり書いたりしているうちに思考がごちゃごちゃになってしまう」という人にもおすすめです。

脳の連想を活用した思考ツール

私たちは、常に連想をしています。

たとえば「りんご」という単語を見ただけでも、その色や形、味などを連想するはずです。

マインドマップの放射構造は、こうした脳の働きにも沿っています。

一般社団法人学びコミュニケーション協会の代表理事を務める内山雅人氏は、マインドマップと脳の関係について次のように述べています。

あるテーマについて考えるとき、多くの情報や感性を動員して、放射状に連想を広げます。マインドマップは、脳が行なっている思考の流れをそのまま表現しているのです。*3

また、脳内で行なわれる思考には「ビジュアルや触覚、味覚など、その人が得意とする五感や知性が駆使されて」いると言う内山氏。

マインドマップでは色や絵を多用するため、「最初に思い浮かべた情報をそのままかくことで、そこから思考が広がりやすくなる」と説明します。

このことから、マインドマップは脳が本来もっている「連想」という機能をそのまま紙にアウトプットする方法だということがわかります。

頑張って考えようとしなくても、マップ上で連想をつなげていくことで思考の広がりや深まりが期待できるでしょう。

また、完成したマップを見返せば思考の整理もできるため、アイデア出しのサポートとしても活用できそうです。

実際に試してみた

筆者自身、仕事のアイデア出しでつまずいてしまうことが多々あります。

そこで今回は、マインドマップを使って記事のアイデア出しをしてみることに。

マインドマップの基本的な書き方は、株式会社ヒューマン・リスペクトが運営する「マインドマップの学校」を参考にしました。

- 無地の紙を横向きに使う

- カラフルなセントラルイメージを描く

- ひとつのブランチにひとつの言葉

- 最後に俯瞰し「矢印」や「クラウドマーク」を加筆 *4を参考にした

実践の様子を交えながら、順にご紹介します。

横向きの紙にセントラルイメージを描く

用意したのは、無地のA4用紙です。

マインドマップの学校によれば「無意識のうちに罫線に影響を受け」、思考に制限がかかる可能性があるため無地が適しているそう。紙は横向きに使います。*4

マインドマップは中心から放射状に書いていくため、最初に真ん中に「セントラルイメージ」を描きます。

セントラルイメージは、いわばマップのテーマ。脳に刺激を与え、イメージを広げやすくするために、大きくカラフルに描くことがポイントです。*4

今回は夏の記事テーマについて考えたので、夏らしいイラストを取り入れてみました。

浮き輪やひまわり、すいかのイラストを取り入れて夏らしく

ひとつのブランチにひとつの言葉を書く

次に、セントラルイメージからブランチと呼ばれる曲線を伸ばします。

ブランチは「関連付け」を示す線で、思考がどのようにつながっていくかを可視化してくれます。

さらにブランチに沿うように、考えた内容を言葉で書き加えます。

ポイントは「すべての言葉を書こうとせず、記憶を引き出すためにポイントとなるようなキーワード」だけにすること。

これによりスピーディにマップが書け、思考が止まることを防げるそうです。*4よりまとめた

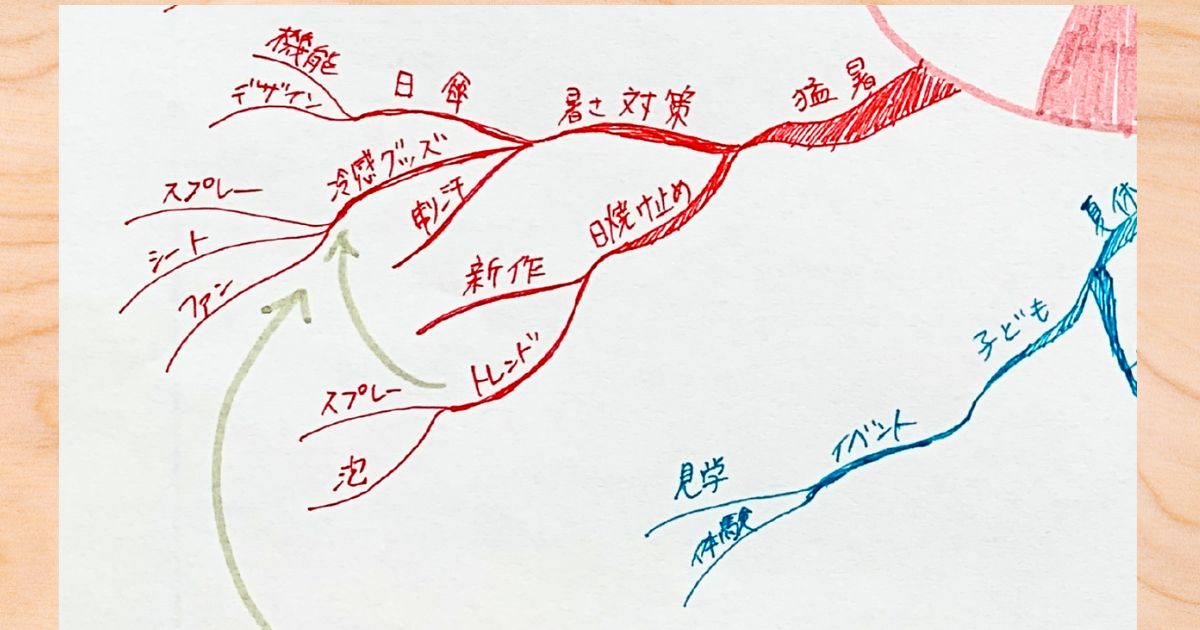

キーワードをスピーディに書き足していく

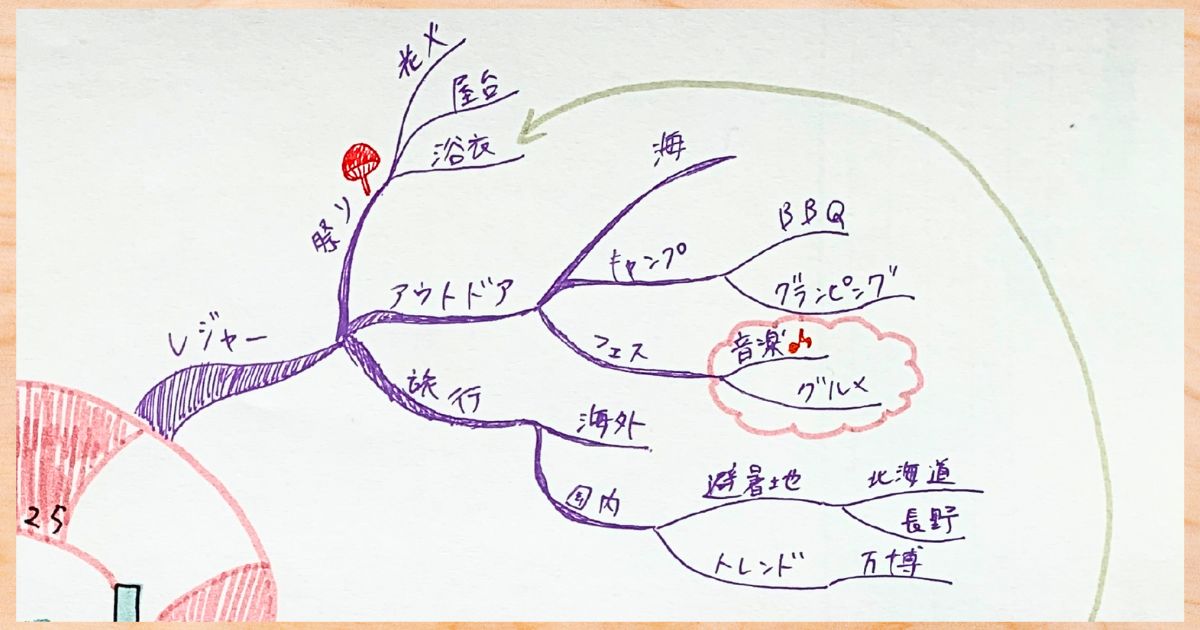

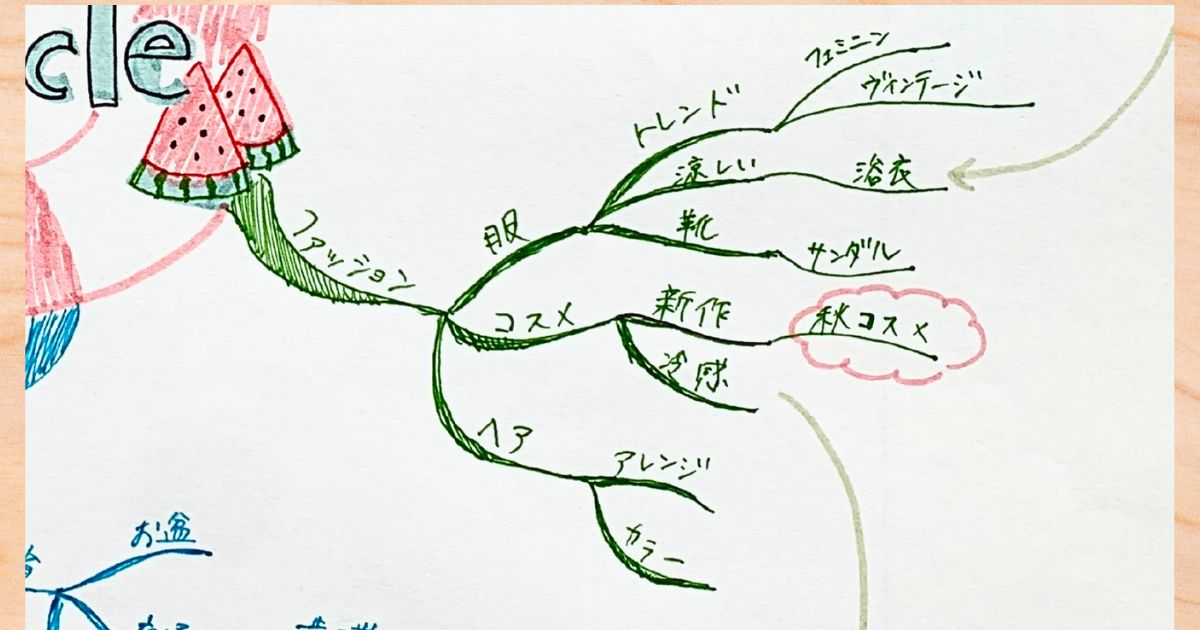

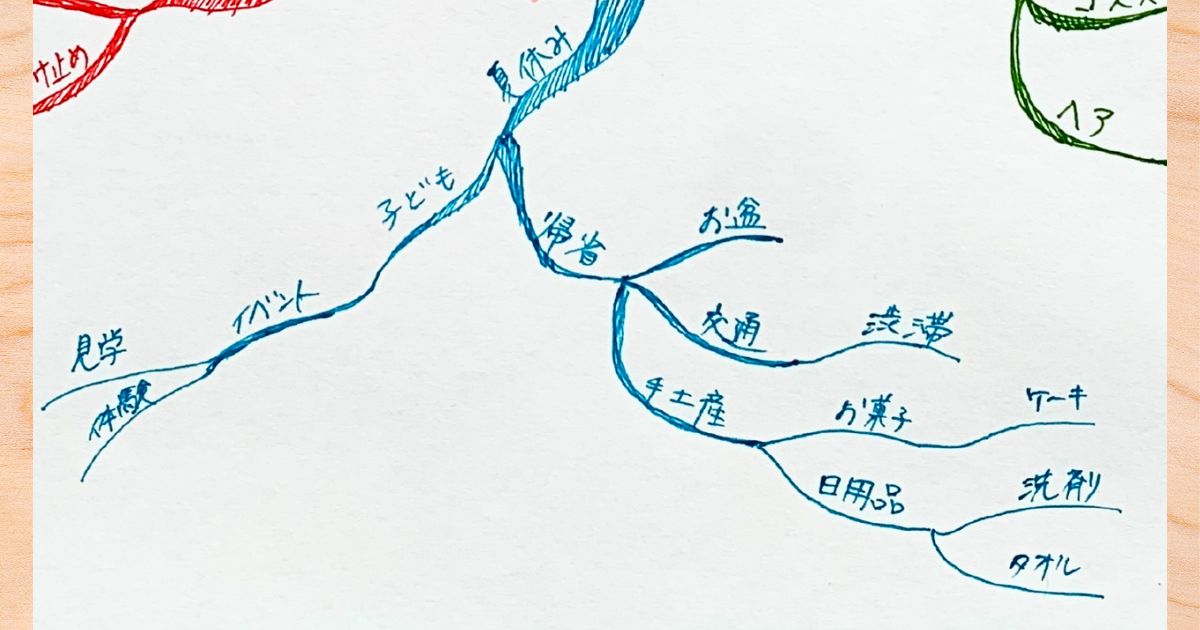

連想が繋がったら新たなブランチとキーワードを描き、マップを広げていきます。

ブランチは中心に近いほど太く、外側ほど細くなるように描きましょう。

このときも、色を使ってカラフルに。テーマごとに色を使い分けると、あとで見返したときに情報のまとまりが見やすくなります。

俯瞰してマークを書き加える

頭のなかをひと通り書き出せたところで、マップを俯瞰します。

マインドマップの学校によると「俯瞰することで、新しいつながりを発見したり、全体の関係性を見出したり、大事なポイントをみつける」ことができると言います。*4

関連性のあるところには矢印を、大事なところにはクラウドマーク(雲状の印)を書き足して思考を整理しましょう。

完成したマインドマップが、以下のとおりです。

矢印やクラウドマークを書き足して思考を整理

「グルメ」のなかでも「パフェ」や「スタミナ系」が気になる筆者

「猛暑」からたくさんのキーワードが出てくる

アイデアが尽きない「レジャー」

「ファッション」のアイデアには季節の見通しも

大人の「夏休み」にはタスクもたくさん

マインドマップは仕事にも使える!

実際にマインドマップを書いてみると、どんな記事を書こうかというアイデア出しに十分活用できることがわかりました。

考え事をしていると思考があちこちに飛んでしまい、頭のなかが散らかってまとまらないのが筆者の悩みでした。

しかしマインドマップを書くことで考えを可視化することができ、その結果アイデアをスムーズに出せたのです。

連想しながらマップを書くため、これまでのように考えがまとまらずに悩むことはありませんでした。

また、セントラルイメージのおかげで、思考を広げながらも中心となる考えを忘れずにいくつも記事のアイデアを出せたと実感しています。

マップを俯瞰することで意外なつながりや新たなアイデアを見つけられるのも魅力だと感じました。

***

脳の仕組みを応用したマインドマップは、アイデア出しや思考整理のための強力なツールです。1970年代に提唱されてから現在まで注目されているのは、確かな効果があるからだと実感しました。皆さんも「考えること」につまずいた時は、ぜひ試してみてください。

※引用の太字は編集部が施した

*1 ダイヤモンド・オンライン|マインドマップとは何か? どんなときに役立つのか?

*2 トニー・ブザン・近田美季子(2008),『マインドマップ超入門』, ディスカヴァー・トゥエンティワン.

*3 PHPオンライン|「マインドマップ」で頭の中を見える化する

*4 マインドマップの学校|マインドマップの書き方・描き方「6つの法則」

藤真唯

大学では日本古典文学を専攻。現在も古典文学や近代文学を読み勉強中。効率のよい学び方にも関心が高く、日々情報収集に努めている。ライターとしては、仕事術・コミュニケーション術に関する執筆経験が豊富。丁寧なリサーチに基づいて分かりやすく伝えることを得意とする。