繰り返し学習は、その人の自信、理解度、知識の精度を高めてくれるそうです。自己成長のカギとなる可能性もあるんですよ。それぞれ実践を交えながら、詳しく説明しましょう。

【ライタープロフィール】

STUDY HACKER 編集部

「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。

「繰り返し勉強する」と自信がつく

繰り返し学習することは、テストや受験など、本番に挑む人の自信を支えてくれます。

一例として、KIYOラーニング株式会社が運営する資格合格パートナーの「スタディング」には、試験に合格した人が以下のような声を寄せています。

頭に入ってこないところを集中的に繰り返し勉強したことで、自信もつき、1発で合格できました

(引用元:資格合格パートナー「スタディング」|外務員 合格者の声)。

スポーツの練習にしても、プレゼンのリハーサルにしても、繰り返せば「よし、できそうだ」という自信につながるもの。勉強もそれと同じなのです。

それならたとえば、世界記憶力グランドマスターである池田義博氏 提唱の、「3サイクル反復速習法」と「1分間ライティング」を取り入れてみるのはいかがでしょう。前者は、ざっと速く短めの勉強を繰り返す復習法のことで、後者は覚えたことを1分のあいだに書き出す方法のことです。

以下の画像は、STUDY HACKERのライターがそれらを併用し、実践してみたもの。その模様はこちらの記事で紹介されています。記憶力の向上にともない、自信も上向いたであろうことは想像に難くありません。よろしければ参考にしてみてくださいね。

(参考および画像引用元:STUDY HACKER|「記憶力日本一」が提唱する2つの記憶術をやってみた結果。脳が覚えてくれるのも納得!)

「繰り返し知識を使い多くの問題を解く」と理解が深まる

繰り返し学ぶことは、学習における本当の “理解” につながる行為でもあります。

東京薬科大学 生命科学部 名誉教授の山岸明彦氏は、物理の方程式を挙げ、それをただ「わかっただけでは使い物にならない」と説きます。山岸氏によれば、

この式を使った問題を多数解くことによって、この式の本当の意味を理解する。この式の本当の意味を理解して、初めてこの式を使える様になる

(カギカッコ内含む引用元:東京薬科大学 研究ポータル 【CERT】|繰り返しなさい、繰り返す者は救われます)

のだとか。それは物理に限らずすべての科目に当てはまることだそうです。

繰り返し学び、多数の問題を解いて、その知識・スキルを十分に会得し、自由にコントロールできるようになることが、本当の “理解” につながるのです。

そこで筆者も、学んだ知識とスキルを本当の意味で理解できるよう、以下のやり方で試してみました。

ふたつの問題解決に挑戦してみた

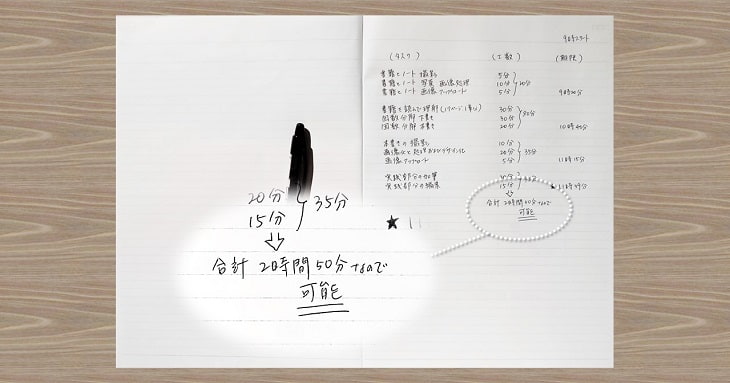

今回筆者は、中尾隆一郎氏著の『「数字で考える」は武器になる』のなかの、「因数分解」の章を読み(p30~47)、そこで学んだことをもとに、ふたつの問題を解決してみることにしました。

じつのところ、この因数分解は数学の勉強を指すものではなく、ビジネススキルとしての因数分解のこと。大きな仕事(課題)を自分で扱えるくらいまで分解し、小さくなった仕事を解決し続け、結果として大きな仕事をこなしていく方法のことです。ポイントは、数字で記録し、納期と工数で管理し、扱える仕事の大きさに分解することだといいます。

この因数分解をひとつの「知識・スキル」として、独自に考えた次の問題を解いていきます。

【問題1】

次の仕事を、9時からスタートして、午前中に仕上げることが可能か?

「ビジネススキルとしての因数分解を読書で学び、実践。その模様を撮影し、文章にまとめる。完成した画像と文章を記事(※)に加える」

(※「記事」とは、いまお読みいただいている本記事のことです)

「タスク・工数(タスクにかかる見積もり時間)・期限」を細かく分解し、この問題の答えを導き出します。

その結果、すべての見積もり時間を合算しても期限(午前中いっぱい)まで満たない時間だったので、【問題1】に対する答えは “可能” だとわかりました。

【問題2】

1か月にせいぜい1.5冊ぐらいしか紙の本を読めない自分が、せめて月4冊、年間48冊本を読むには、1日どのくらい本を読めばいいのか?

この答えを出すために、本の平均ページ(中尾氏著書参考)、自分の本を読むスピード、平均的なページ数を読むためにかかる時間、自分が週に1冊読むために必要な時間、それを1日に換算するとかかる時間などを導き出しました。

そうして、筆者の場合は1日に約55分間読書すると、年間48冊の本を読むことが可能だとわかり――たとえば仕事前に5分、ランチタイムに20分、寝る前に30分読むといった、具体的な割り当ても行なうことができました。

(参考:中尾隆一郎著(2019),『「数字で考える」は武器になる』,かんき出版.)

まだふたつの問題解決を試しただけなので、このスキルを会得したとまでは到底言えませんが、いろいろ使えて便利になりそう、といった期待感は強くなりました。つまり、たった2通り扱っただけでも、わずかに1歩前進できた感覚があったわけです。このようにして、学んで得たスキルを繰り返し使っていけば、確実に理解は深まっていくはずです。

「繰り返し同じ問題を解く」と知識の精度が高まる

繰り返し学習することは、知識の精度を高めるうえでも欠かせません。

『独学大全 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法』(ダイヤモンド社)の著者で、インターネットの知の巨人とも称される読書猿氏は、勉強で悩む人に同じ問題の解き直しをすすめます。その目的は

知識の精度を実用レベルにまで高めること

(引用元:ダイヤモンド・オンライン|「書いて覚えようとしても全く頭に入らない」人が無理せず学べるテクニック)

だとのこと。

その読書猿氏がたびたび例に挙げる、情報工学者のロバート・W・フロイド氏の言葉には、同じ問題を解き直し、同様の問題にもかかわる共通ルールのようなものを見つけ出せば、早く解決する方法もわかるようになるとあります。しかも、そのルールは永遠の価値をもつかもしれないのだとか。

(参考: 読書猿Classic: between / beyond readers|問題を解き終えた瞬間に人生で最も豊かな学びの時がはじまる)

つまり、同じ問題を何度も解くと、ほかにも当てはめて考えられる、便利な法則(共通ルール)を手に入れられるかもしれないのです。これが読書猿氏の言う、「知識の精度を実用レベルにまで高めること」なのでしょうか(カギカッコ内引用元:前出の「ダイヤモンド・オンライン」)。さっそく試してみます。

同じ問題を解き直してみた

筆者は、初歩的な経済学の本にある章末問題を繰り返し解いてみました。『池上彰のやさしい経済学』のなかの「政府か日銀か」(p58~91)というテーマです。

ちなみにこのテーマの章末問題は、マルかバツかで答える形式でした。

(参考:池上彰著,テレビ東京報道局編集(2013),『池上彰のやさしい経済学』,日経BPマーケティング.)

すると、2回目には疑問点が増え、その感覚は3回目でさらに強くなりました。つまり、問題の背景にも、意識が向き始めたのです。

もちろん、今回のように、かなり初歩的な経済学のマルバツ問題をちょこっと3回やったくらいでは、フロイド氏の言う、永遠の価値をもつ共通ルールのようなものは見つけられないし、読書猿氏の言う知識の精度の高まりもまだまだ感じられません。

しかし、繰り返し解き直すと “学んでいる対象” だけでなく、それらの “背景やつながり” への意識が高まり、学ぶ内容が奥行き深く【立体的】になっていくことは明確に感じられました。つまり逆を言えば、問題を1回解いただけでは平面のままなのです。

平べったいままでは、実態さえもつかめないのではないでしょうか。そこからはわずかに進めた感じがするので、もう少し頑張ってみようと思います。

「繰り返し学習」で自己成長?

繰り返し学習することは、自己成長につながることだとも言えます。

精神科医の樺沢紫苑氏は、「インプットとアウトプットを一巡するたびに少しだけ成長」できるとしています。その繰り返しで「螺旋階段を上るように、上へ上へとどんどん成長していくこと」を「成長の螺旋階段の法則」と呼ぶのだそう。

(カギカッコ内引用元:樺沢紫苑著(2018),『学びを結果に変えるアウトプット大全』,サンクチュアリ出版.)

今回実践した繰り返し学習は、おおむねインプットとアウトプットの繰り返しであったことは確か。前出のフロイド氏も、同じ問題の解き直しは、自分の能力を高めるひとつのテクニックだと伝えています(参考:前出の「読書猿Classic: between / beyond readers」)。

それなら「繰り返し学習」で自己成長も、大いに期待できそうですね……!

***

繰り返し学習の種類とその有用性および理由を、実践を交えながら紹介しました。少しでも、みなさまが楽しく学ぶきっかけになれば幸いです。

資格合格パートナー「スタディング」|外務員 合格者の声

中尾隆一郎著(2019),『「数字で考える」は武器になる』,かんき出版.

東京薬科大学 研究ポータル 【CERT】|繰り返しなさい、繰り返す者は救われます

樺沢紫苑著(2018),『学びを結果に変えるアウトプット大全』,サンクチュアリ出版.

池上彰著,テレビ東京報道局編集(2013),『池上彰のやさしい経済学』,日経BPマーケティング.

STUDY HACKER|「記憶力日本一」が提唱する2つの記憶術をやってみた結果。脳が覚えてくれるのも納得!

ダイヤモンド・オンライン|「書いて覚えようとしても全く頭に入らない」人が無理せず学べるテクニック

読書猿Classic: between / beyond readers|問題を解き終えた瞬間に人生で最も豊かな学びの時がはじまる