「まあ、なんとかなるよ」が口癖のあの人。

締切が迫っていても、トラブルが起きても、なぜかいつも余裕そう。こちらがハラハラしているのに、本人はケロッとしている。

「能天気でいいなあ」と思っていたけれど、ちょっと待ってください。もしかして、私たちが知らない何かがあるのでしょうか?

実際に、楽観的な人の脳を詳しく調べた研究があります。すると、そこで驚くべき秘密が見つかったのです。

その秘密を知ったいま――もしかすると「楽観的になる」ことは、私たちが思っている以上に簡単なことかもしれません……。

この研究、どうやって調べたの?

神戸大学大学院人文学研究科の柳澤邦昭准教授らが、計87名の被験者にポジティブなこと、ネガティブなことなどを想像してもらい、その際の脳活動を計測しました。*1

その後、アンケートで楽観性の程度を評価し、それぞれの脳を詳しく調べた結果、驚くべき違いが明らかになったのです。

その秘密とは?

研究で明らかになったのは、楽観的な人ほど、ポジティブな未来とネガティブな未来を脳内で明確に区別しているということでした。*1

楽観的=能天気、ではなく、楽観的=脳内整理上手だったわけですね。

一方で、悲観的な人の脳の構造に共通性はなく、個人特有であることがわかっています。*1

それは、悲観的な人は良いことも悪いことも、混在して考えている可能性が高いということなのかもしれません。

身近な楽観的な人を思い出すと……

あなたのまわりの楽観的な人を思い出してみてください。その人は心配事があっても「まあ、なんとかなるでしょ」と言いませんか?

最初は「適当だなあ」と思っていましたが、じつは頭のなかで物事をきちんと整理しているからこそ、発せられた言葉なのかもしれません。たとえばプロジェクトの締切が迫っているとき、楽観的な人はこんなふうに話すはずです。

「確かに時間はタイトだけど、まず優先順位を整理して、ここは妥協できるし、ここは外部に頼めるし……。大変は大変だけど、終わったら打ち上げしよう!」

これを研究結果と照らし合わせると、「ネガティブな要素(時間がない、大変)」と「ポジティブな要素(解決策がある、打ち上げが楽しみ)」を、頭のなかでちゃんと分けて処理していることがわかります。

「楽観脳」を見える化してみよう

この発見を知り考えたのは、「楽観的な人が脳でやってることは、もしかしたら紙に書いて見える化できるんじゃないか?」ということでした。 いわば「楽観脳の見える化」実験です。

そこで提案したいのが、「楽観脳日記」。楽観的な人の脳の使い方を、日記で再現してみる方法です。

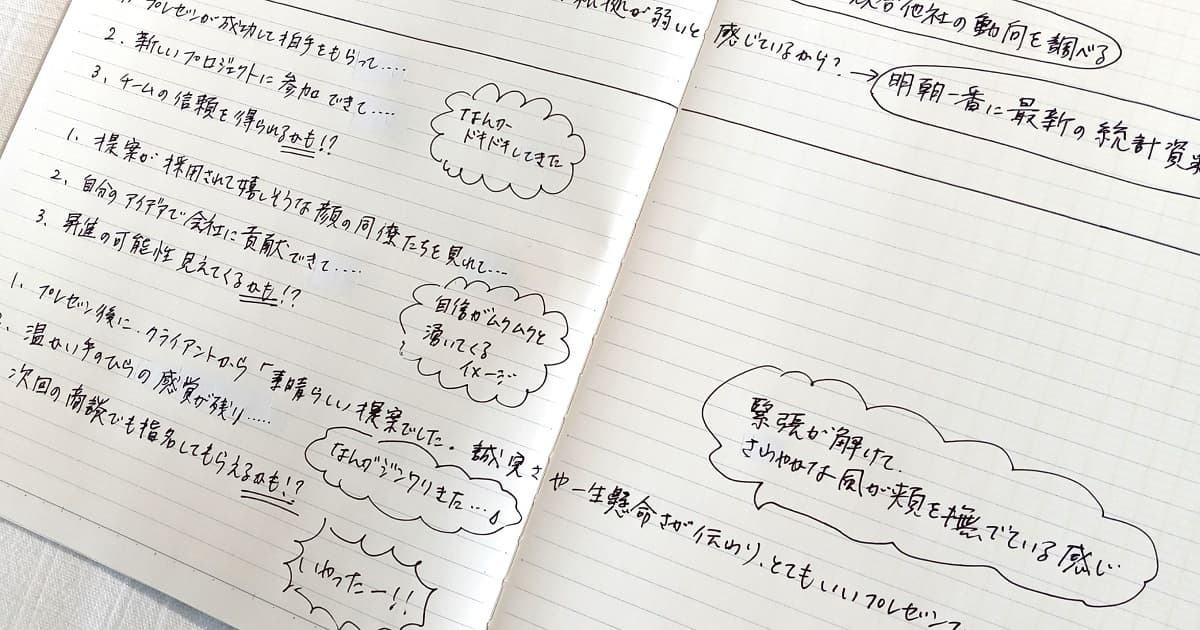

ノート見開きを以下のように上下2分割して書き出します。楽観脳っぽく、ポジティブな未来像の印象が強くなるよう工夫しました。

ポジティブな未来像の欄:下三分の二

実践のポイントは以下のとおりです。

- 書く時間は1日5分程度

- 寝る前や朝など、習慣化しやすい時間帯に行なう

- 完璧を求めず、楽観脳をまねる気持ちで書く

【ネガティブな未来像】楽観脳式:整理術

- 現実的なリスクや不安を具体的に書く

- 「なぜそう思うのか」の理由も併記

- 各不安に対する「具体的な対策メモ」をセットで記入

→印象づくよう丸で囲む

先に挙げた楽観的な人のように、ネガティブなことを「ただの心配事」ではなく「対策とセットの課題」として整理します。

- プレゼンで失敗する予感→準備不足が原因→明日までにスライド見直し

- 質疑応答で答えられない質問が出そう→業界知識が浅いから→今夜は競合他社の動向を調べる

- 上司から厳しい指摘を受けるのではないか?→データの根拠が弱いと感じているから→明朝一番に最新の統計資料を確認する

【ポジティブな未来像】楽観脳式:想像術

- 具体的で感情が動く内容を書く

- 3ステップのリズムで書く(深く考えない)

- 擬態語や、擬音語、五感を使った描写を横に添え、臨場感を出す

例)1. こうなって、2. こうなって、3. こうなるかも!?

ここでは、楽観的な人の口癖「〇〇かも」を取り入れます。*2

脳科学者の西剛志氏によれば、この2文字が楽観主義バイアスを高めてくれるそうです。

- プレゼンが成功して拍手をもらって……

- 新しいプロジェクトに参加できて……

- チームの信頼を得られるかも!?

- 提案が採用されて嬉しそうな顔の同僚たちを見れて……

- 自分のアイデアで会社に貢献できて……

- 昇進の可能性も見えてくるかも!?

- プレゼン後にクライアントから「素晴らしい提案でした。誠実さや一生懸命さが伝わり、とてもいいプレゼンでしたよ」と握手されたりして……

- 温かい手のひらの感覚が残り……

- 次回の商談でも指名してもらえるかも!?

「楽観脳見える化」実験をやってみて

今回は、楽観脳を可視化する実験を、日記のような感覚で行なってみました。あくまでも短期間の試行ですが、いくつか興味深い体験をしたのでご報告します。

- ネガティブな未来像を「リスク→その理由→丸で囲んだ具体的な対策メモ」の順番で書いていたら、なぜか「ただの心配事」から「解決すべき課題」に見え方が変わった。

→楽観的な人の脳内整理を体験できた? - ポジティブな未来像を感情豊かに書いていたら、本当にドキドキしたり、ワクワクしたりした。楽観的な人のように「明確に区別」することで、期待感が具体的になった気がする。

→脳科学の発見を日記で再現できた? - 朝起きたとき、「なんとなくの不安」よりも先に、「今日やるべきこと」が頭に浮かんだ日が増えた

→寝る前の「楽観脳見える化」が、翌朝の思考の出発点を変えた?

劇的な変化はありませんが、楽観的な人の脳の使い方を少し体験できたような気がします。この「楽観脳見える化」実験は、脳科学の発見を日常で追体験する面白い方法かもしれません。

***

楽観的な人の脳で起きていることを知ると、見える世界が少し変わります。完璧な楽観脳にはなれませんが、楽観的な人がどんなふうに未来を整理しているのか、この「見える化」で少し覗けるかもしれません。

毎日5分の小さな実験が、思考パターンをほんの少し変えてくれるかも。楽観脳のまねから、始めてみませんか。

*1: 神戸大学ニュースサイト|楽観的な人々は似たような未来を思い描く

*2: PRESIDENT Online|100褒められても1つの批判で落ち込む…そんな人ほど知っておきたい「楽観性」を高めるたった2文字の口癖

STUDY HACKER 編集部

「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。