「やるべきことはわかっているのに、先延ばししてしまう」という言葉を聞くと、耳が痛い人も少なくないでしょう。特に、コロナ禍以降にテレワークが普及した結果、自分を律することができずに、「動くべきなのに動けない」と悩む人も増加しているかもしれません。その解決策として、「ノートに書く」ことを推奨するのは、人材育成トレーナーや経営コンサルタントとして活動する「思考の整理家®」の鈴木進介さん。「ノートを使うことで動けるようになる」秘訣を語ってもらいました。

構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人

【プロフィール】

鈴木進介(すずき・しんすけ)

1974年12月28日生まれ、大阪府出身。思考の整理家®。株式会社コンパス代表取締役。人材育成トレーナーや経営コンサルタントとして活動中。大学卒業後、IT系企業や商社を経て25歳で起業。ライバルに知能・経歴では負けてもアドバイスのわかりやすさで勝負すべく、「誰でも簡単に実践できる」思考の整理術を研究。独自の思考の整理術を駆使して上場企業を中心にクライアントを獲得。支援した企業は100社以上、研修や講演の講師として年間100日以上の登壇実績をもつ。「思考の整理術」に関する講演・セミナー・研修を過去に全国で1万人に実施。年商が10倍になる企業や上場準備に入った企業経営者、転職・起業する受講生などが続出。「頭が整理されれば問題の9割が解決する」が持論。『すぐやる人の頭の使い方』『頭の“よはく”のつくり方』(ともに日本実業出版社)、『ノイズに振り回されない情報活用力』(明日香出版社)など著書多数。

ノートをビジネスコーチのように活用する

物事を先延ばししてしまう、動くべきときに動けないことの要因はいろいろあると思いますが、自分の「意志」に頼ろうとしていることも大きな要因のひとつではないでしょうか。意志に頼ろうとしているために、「よし、きちんとやるぞ!」とやる気が出ているときならいいですが、そうでないときには「まだ時間はある」「明日やればいいよ」といった心の声に負けてしまうのです。

意志に頼らず行動を起こすためには、ビジネスコーチを頼るのもひとつの手かもしれません。でも、一般的な収入のビジネスパーソンにとってはその出費は安いものではなく、現実的な手段ではないでしょう。

そこで、私からすすめたいのは、「ノート」をビジネスコーチのように活用する方法です。ノートを使って「こういうふうに動けばいい」というアクションややる気の継続法を事前に考えておき、あとはそのノートを見るだけで意志の力に頼らずに行動できるようにすればいいのです。

「自分で考えたことでそんなことができるの?」と思った人もいるはずです。でも、「自分の字であっても、他人が書いた字だと脳が錯覚する」と提唱している脳科学者だっているのです。そのため、自分がつくったノートでも、あたかも「ビジネスコーチが『こうするのがいい』とアドバイスをしてくれている」ように思え、自然と行動に移せるようになるというロジックです。

やるべきアクションとやる気の継続法を事前に見える化する

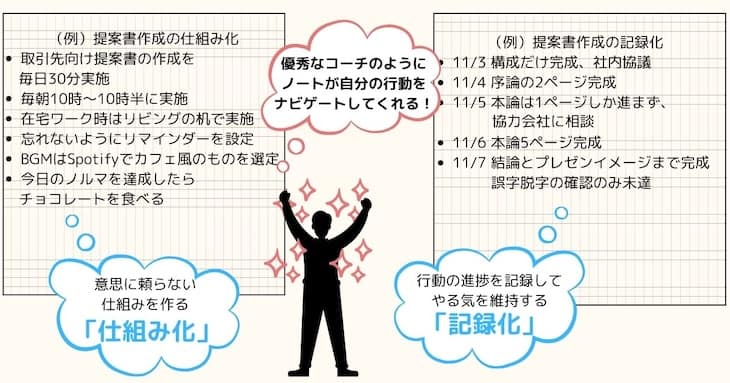

そうするためのノート術の基本は、「仕組み化」と「記録化」です。やることはとてもシンプルで、「なにをやるのか?」「どう動けばいいのか?」を仕組みとして事前に書き出し、1日の終わりに「どれくらい進んだか?」を記録するだけです。

【やるべきアクションもやる気の継続法もノートで見える化しておく】

こんなふうにノートで見える化しておくと、まるで敵を倒しながらゴールを目指すロールプレイングゲームをやっているように、「次はこれをやろう」「この問題が障害だから、違う方法に切り替えてみよう」と考えられるようになります。「この敵を倒せば次のステージに進める!」といった前向きな心理をもてるのです。

事前の仕組み化の際には、やるべきアクションのほか、上の例にある「カフェ風のBGMを選定する」「ノルマを達成したらチョコレートを食べる」というような、自分のやる気の継続につながる方法を書き出しておくこともポイントです。「きちんとやろう」という意志に頼らず、やる気を継続できる環境やご褒美をあらかじめ用意しておくのです。

また、記録化の際には、たとえば「○(アクションを完遂できた)」「△(途中まで進んだ)」「×(手をつけなかった)」など、例よりもっと簡易的なかたちでもいいでしょう。細かく記録しようとすると、それがおっくうになって結局やめてしまうことになりかねないからです。

さらに、「×」よりも「○」「△」を強く意識するのも大切です。「できなかったこと」に目を向けると自分を否定してやる気を失ってしまうことにもなりますが、「できたこと」「少しでもできたこと」に着目することで、翌日以降も動き続けるためのやる気を維持できます。

「すぐできる」レベルにまでアクションのハードルを下げる

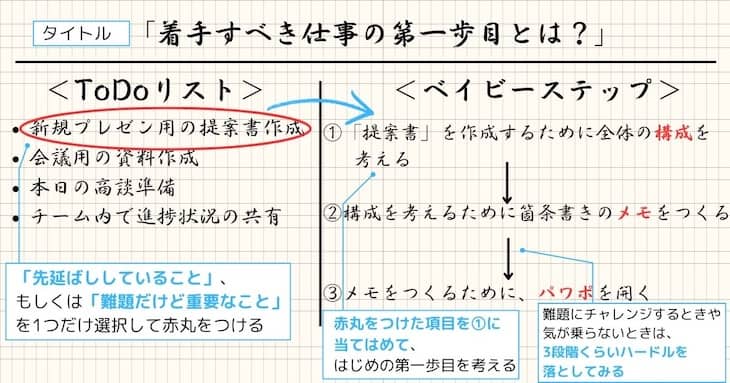

また、行動に移せない人には、「すぐやるノート」というノート術もおすすめです。冒頭で、先延ばししてしまう要因として「意志に頼ろうとしている」ことを挙げましたが、自分が認識している「やるべきことのハードルが、すぐ行動できるレベルにまで下がっていない」ことも先延ばしの要因です。

たとえば、営業会議の結果、「新規開拓営業を強化する」という目標が決まったとします。でも、それを聞かされたセールスパーソンたちは、はたして具体的にどうすればいいのでしょう? 目標が「これさえやればいい」「これならできる」というレベルのアクションになっていないため、セールスパーソンは動きようがありません。

そこで、いわゆる「ベイビーステップ」というメソッドを使い、アクションのハードルをとにかく低くすることを考えましょう。どれほど「これは大変だ」と思える難題であっても、「これならすぐにできるぞ!」と思えるレベルの具体的なアクションにまで細分化していけば、「面倒くさい」「不安だ」といった心の足かせを外すことができるのです。

【すぐやるノート】

最後に注意点をお伝えしておきます。私は著書などを通じて、ここで紹介した「仕組み化」「記録化」「すぐやるノート」など数多くのノート術を紹介していますが、なんでもかんでも実践しようとするのはおすすめしません。

先の「○△×」であえて簡易的に記録するということにも通じますが、あれこれと手を出すと必ず挫折します。ここで紹介した方法をまず試してみて、「これは自分に合いそうだ」「効果がありそうだ」と思ったものを継続して実践してほしいと思います。

【鈴木進介さん ほかのインタビュー記事はこちら】

「ノートに書く」と脳内が整理される2つの理由。すべての情報は1冊にまとめよ

仕事もプライベートも充実させるノート習慣。成功の鍵は「振り返り」と「軌道修正」にあり

清家茂樹(せいけ・しげき)

1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。