職場でよく耳にする「主体性」や「斬新なアイデア」といった言葉。しかし、これらの言葉の認識は人によって異なり、すれ違いの原因にもなりえるものです。その解決策として「哲学対話」という手法を推奨するのは、著書『世代と立場を超える 職場の共通言語のつくり方』(クロスメディア・パブリッシング)を上梓した哲学者の堀越耀介先生。「哲学対話が実を結びつつあるタイミングを逃さないことが重要」だと先生は語ります。

構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)

【プロフィール】

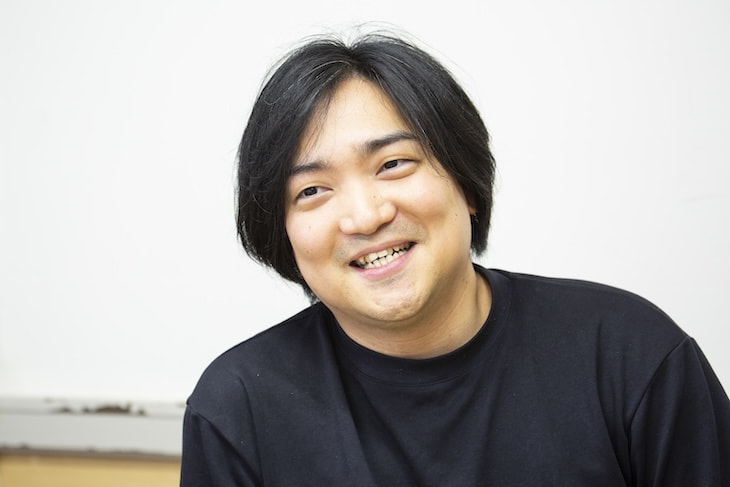

堀越耀介(ほりこし・ようすけ)

1991年生まれ、東京都出身。東京大学共生のための国際哲学研究センター上廣共生哲学講座特任研究員。哲学コンサルタント。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。学術的な知見と5,000人以上に対する対話のファシリテーションの経験を融合させ、企業が課題解決や価値創造に取り組む活動を支援。NECソリューションイノベータ株式会社、三井不動産株式会社、株式会社SBI新生銀行、株式会社LegalOn Technologiesなど多様な企業に対して、「哲学」と「対話」によって組織の潜在能力を最大限に引き出すコンサルティングを実施。株式会社ShiruBe(哲学クラウド)でコンサルタント、上席研究員を務めるほか、株式会社電通と研修プログラムの共同開発を行なうなど、活動の場を広げている。著書に『哲学はこう使う 問題解決に効く哲学思考「超」入門』(実業之日本社)がある。『FORBES JAPAN』をはじめ、各メディアでも幅広く活躍する。

「要は〜」とまとめることが、共通言語を生むことにつながる

職場では、たとえば「主体性」「斬新なアイデア」「チームワーク」といった、意味が曖昧な言葉に対しては人によってとらえ方が異なるため、すれ違いが生じます。こうした齟齬を防ぐには、「共通言語」、つまり言葉の意味と文脈を共有する努力が欠かせません。

そのために有効になるのが、相手の背景や経験もふまえて意味を確かめ合う「哲学対話」です。正解を求めるのではなく、「そもそも○○とは?」という問いをもとに、互いのとらえ方を丁寧にすり合わせていく対話によって、認識のずれ、そこから生じる問題を大きく減らすことができるのです。その具体的な手法については、前回の記事で詳しく解説しました(『「会話」と「対話」は似て非なるもの。仕事をスムーズに進めるための「共通言語」をつくる対話の技術』参照)。

こうして良好な対話を重ねていくと、共通言語が生まれる瞬間が訪れます。その瞬間にはいくつかのパターンがありますが、「あ、それって〇〇ということですね」という発言が出るのもそのひとつです。

これは、単に言い換えているわけではありません。これは、相手の言葉を自分なりに解釈して確認しようとする行為にほかならず、互いの言葉や考えの理解が深まり、共通言語が生まれつつあることを示しています。

たとえば、あるチームがいわゆる「アジャイル(変化に柔軟に対応しながら、素早く価値を提供する働き方や開発手法)」を導入したものの、その解釈がメンバー間でバラバラだったとします。そこで哲学対話をするなかで、ひとりのメンバーが「アジャイルって、要は『変化に強い働き方』ってことですよね?」と言ったところ、誰もが「それだ!」と納得しました。以降、チーム内で「アジャイル=変化に強い働き方」という共通言語ができるといった流れです。

共通言語が生まれる瞬間を逃さず、対話をさらに深める

あるいは、「いままでもやもやしていたことが言語化された」と感じる瞬間も、共通言語が生まれつつあることを示します。

一例を挙げましょう。私たちは日々の業務や人間関係のなかで、「なんとなくもやもやしている」といった、明確に言語化できていない不満や違和感を抱えていることが珍しくありません。

日本のビジネスシーンでは会議に対する不満をもつ人も多いものですが、たとえば会議中に誰かが「私たちの会議では、意思決定を急ぐばかりで十分な議論ができていない気がします」と発言したとします。それに対してほかのメンバーが、「そうそう、『議論の深さと意思決定のスピードのバランスがとれていない』んですよ」と応じるようなケースです。

そうして、「まさにそれ!」「めちゃくちゃよくわかります!」とメンバーが納得すれば、それまでのもやもやした不満や違和感が、共有可能な概念として言語化され、チーム全体の共通言語となる契機となります。

最終的には、「いまは意思決定を急いでいないから、議論の深さを重視しましょう」とか、逆に「今回はなによりもスピードが求められているから、議論の深さはいったん置いておいて意思決定を速やかに行ないましょう」といった判断も、すべてのメンバーが納得感をもって共有できるようになるはずです。

このような、なんとなく誰かが発した言葉に、共通言語が生まれつつある瞬間を示すサインが潜んでいるのです。ですから、「あ、それって〇〇ということですね」という発言があったり、「いままでもやもやしていたことが言語化された」と感じる瞬間があったりしたときには、そのタイミングを逃さず対話をさらに深めていくのをおすすめします。

哲学対話を組織における日常的な習慣にする

哲学対話は、「お互いを侮辱したり責めたりするためのものではない」「ある対象の認識について互いの認識を確かめ合い、共通言語をつくってよりスムーズに仕事を進められるようにするためのものだ」という前提を事前に共有したうえで、「これからみんなで哲学対話をするぞ」という場をきちんと設定して行なうのが基本です。

なぜなら、「そもそも」で始まる問いには、相手を責めるニュアンスも微妙に含まれていることがあるため、日常の会話のなかで一方が唐突に「そもそも〇〇とはどういうことだと思う?」と始めると、相手の反感を買ってしまう可能性もあるからです((『その人、本当に“いい人”? ずれた言葉が職場をギクシャクさせる。職場の「共通言語」のつくり方』参照))。

しかし、哲学対話に慣れてきた組織であれば、その限りではありません。むしろ、そうした組織であれば、メンバーそれぞれが「そもそも〇〇とは?」を口癖にしておくと、わざわざ場を設けずに哲学対話を日常的な習慣にすることだってできるでしょう。

すると、メンバーどうしで、普段から「そういえば、前に結論が出なかった〇〇ってこういうことじゃない?」「こういうふうに言語化してチームで共有しておこうよ」といった対話が日常的になされるようになります。

流行りのビジネス理論やバズワードのようなものをもち出すようなこともなく、自分たちの問題を自分たちの言葉で把握し、その対処法を見つけられるようにもなるでしょう。ビジネスにおける課題は組織それぞれに異なるのですから、そうした習慣がある組織が強いのは間違いありません。

【堀越耀介先生 ほかのインタビュー記事はこちら】

その人、本当に“いい人”? ずれた言葉が職場をギクシャクさせる。職場の「共通言語」のつくり方

「会話」と「対話」は似て非なるもの。仕事をスムーズに進めるための「共通言語」をつくる対話の技術

清家茂樹(せいけ・しげき)

1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。