「仕事の確認ミス、再提出……」メールを打ちながら、思わずため息をつきませんでしたか? 納期に追われる日々の業務のなかで、確認不足による単純ミスは誰にでも起こりがちです。でも、そんなミスを繰り返していると、いつか大きな信頼失墜につながるかもしれません。

「数字の入力を間違えただけなのに……」

「添付ファイルを確認したはずなのに……」

「メールの宛先、CCを見直したつもりが……」

こうした経験をおもちの方も多いのではないでしょうか。本記事では、そんな確認ミスを確実に防ぐための実践的なテクニックをご紹介します。デジタルツールを活用したチェックリストのつくり方から、ミス防止のプロセス分析、最新のAIツールの活用まで、すぐにでも業務に取り入れられる方法を具体的に解説していきます。

これらの手法を実践することで、確認作業の精度が上がり、仕事の質と信頼度を着実に高めることができます。ぜひ、あなたの業務改善にお役立てください。

1. チェックリストをデジタル管理する

確認作業を効率化するための基本的な方法として、チェックリストの活用があります。特に最近は、デジタルツールを使ったチェックリスト管理が注目を集めています。その理由は、従来の紙のチェックリストにはない、以下のようなメリットがあるからです。

- リマインダー機能で確認のタイミングを逃さない

- スマートフォンでいつでもどこでも確認作業ができる

- チームでリストを共有し、複数人での確認が可能

- 過去のチェックリストを簡単にコピーして再利用できる

- チェック項目の追加・編集が容易で、確認漏れを防ぎやすい

- 完了項目を視覚的に管理でき、進捗状況がひと目でわかる

実際に活用しやすいツールとして、以下のふたつがおすすめです。

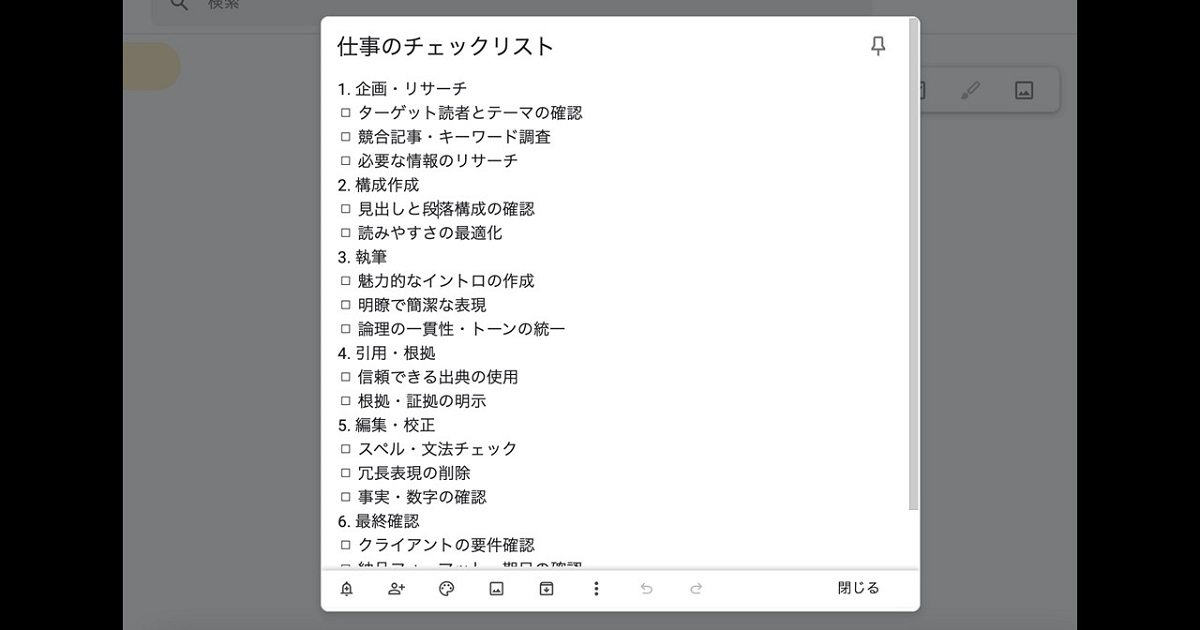

- 【Google Keep】:タスク管理やアイデア共有、買い物リストや予定の整理にも使える便利なツール。ハッと思いついたときにスマートフォンやパソコンで即メモ・確認できるのが大きなメリット。*1

筆者が Google Keep で作成した「記事制作」におけるチェックリスト - 【Todoist】:タスクやプロジェクトを一元管理し、優先順位づけや進捗状況の可視化をサポートする生産性向上ツール。シンプルでわかりやすく、デバイス間での同期により、いつでもどこでもアクセス可能。ほかのアプリとの連携機能も豊富。*2

こうしたツールを使ってチェックリストを作成し、確認作業を資料の提出前などにルーティンとして組み込んでおけば、抜けやすいポイントを確実にカバーできるのではないでしょうか。

2. ミスの発生をリアルにたどり、再発防止策を作る

一方、中小企業診断士の小倉仁志氏は、以下のように説明しています。*3

- 最適な再発防止策を導くには、「なぜ?」の問いかけに対する答えを詳細に書き出し、「どの時点で」「何のどの部分を」「何を使って」「どのような順番で」といった内容を加味しながら、ミスの発生要因を探る必要あり。

- 状況に応じて「たまたま」か、それとも「いつも」なのか、「全て」か、それとも「一部だけ」なのか等を検討することで、「ミスの発生に至ったいきさつをよりリアルにたどることができる」。

そこで筆者は、小倉氏が挙げた言葉を用いるかたちで、ミスの発生に至った要因をリアルにたどってみることにしました。過去の経験などから、仮に納期遅れが生じた場合を想定し、実践してみた結果がこちらです。

- どの時点で?:仕事の提出期限ギリギリに作業を開始したため、仕上がりが遅れた

- 「たまたま」or「いつも」?:締切直前に作業を始めることがよくあるので「いつも」に該当

- 「全て」or「一部だけ」?:ほかの作業は計画通り進んだが、この仕事だけ遅れたため「一部だけ」に該当

┗※苦手分野が影響している可能性あり

- 何のどの部分を:スケジュールの作成段階で、作業時間を過小評価していた

- 「たまたま」or「いつも」?:過去にも似たような時間見積もりミスがあり、「いつも」に該当

┗※作業時間の認識が甘い

- 「たまたま」or「いつも」?:過去にも似たような時間見積もりミスがあり、「いつも」に該当

- 何を使って:タスク管理ツールに作業を登録したが、リマインダー設定を忘れていた

- 「たまたま」or「いつも」?:リマインダーを設定し忘れることがときどきあり、「いつも」に該当

┗※リマインダーを使うことがまだ完全に習慣化されていない

- 「たまたま」or「いつも」?:リマインダーを設定し忘れることがときどきあり、「いつも」に該当

- どのような順番で:計画立案 → いったんすぐ終わるタスクから着手 → 本作業の順で進める予定だったが、結果として本作業の時間を十分に確保できなかった

- 「たまたま」or「いつも」?:ほかのタスクに気を取られて後回しにすることが多く、「いつも」に該当

- 「全て」or「一部だけ」?:ほかのタスクには影響がなく、本作業だけ遅れたため「一部だけ」に該当

┗※本作業が苦手な内容だったため、無意識に避け、取り組みやすいほかのタスクに取り掛かった可能性が高い

そして、この分析から導き出したミス再発防止策は、以下のとおりです。

- 作業の分割と計画化:苦手なタスクを小さなステップに分割し、具体的なスケジュールに落とし込む

- 作業時間の精度向上:過去の作業時間を記録し、類似タスクの見積もりに活用する

- セルフデッドライン設定:納期遅れを回避するために、自分自身で独自に締切提出1〜2日前に完了目標を設定する

- 必要作業のセット化:リマインダーを使うことがまだ完全に習慣化されていないと考えられるため、タスク登録時にリマインダー設定をセットで行なうようにする

あらためて実践した内容を見てみると、先の分析のおかげで、ミスが発生しやすい状況や要因(苦手分野、作業時間の認識不足、リマインダー設定の習慣化不足など)を特定できたことがわかります。

また、それにより具体的・効果的な再発防止策(作業の分割、セルフデッドライン設定、必要作業のセット化など)を導き出すことが可能となったのではないでしょうか。

3. 生成AIを使ったチェック作業

そして、「ChatGPT」や「Claude」といった生成AIの活用も、ミスの軽減には大いに役立つはずです。

これらは、人間が見落としがちな細かい誤字脱字、不自然な敬語や文脈などを、確実にキャッチしてくれるでしょう。ものすごい速さで文章を補正・修正してくれので、かなりの時間節約にもなります。

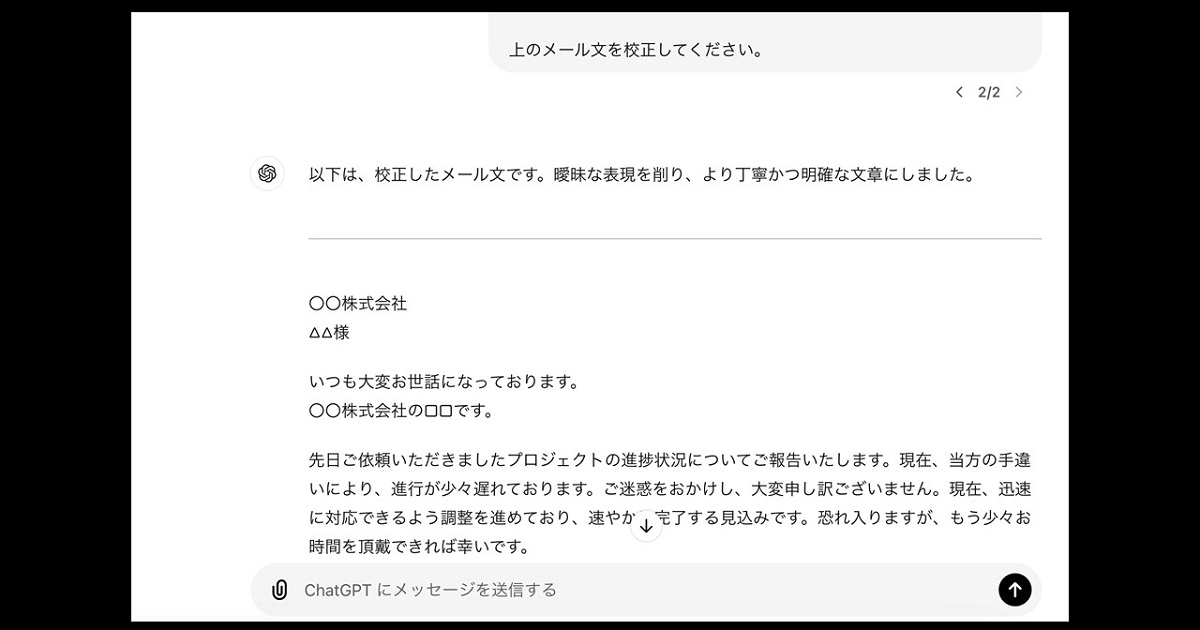

実際に、生成AIを使ってメールの文章を校正してもらった例を見てみましょう。クライアントに「プロジェクト進行の遅れ」をメールで伝えることを想定し、「ChatGPT」に構成を頼んだところ、丁寧かつ明確な文章にしてくれました。

ただし、生成AIツールに入力した情報は学習データとして利用される可能性があるため、入力内容に個人情報や機密情報が含まれていないよう注意しましょう。

4. 逆方向からの確認で精度を上げる

確認力を高めるためには、ダブルチェックを習慣化することも有効です。特に、心身の健康に関わる医療機関では盛んに行なわれているので、参考にするといいのではないでしょうか

青森保健生活協同組合の「医療機器安全ニュース」によれば、ダブルチェックでポピュラーなのは、ふたりの人間が同じように内容をチェックする「2人連続型」です。しかし、最も精度が高いのは「2人同時双方向型」だといいます。たとえばAさんが処方箋などを読んで、Bさんがそれを聞いて復唱。そのあと立場を交換して、逆方向からもチェックを行なうといった具合です。*4

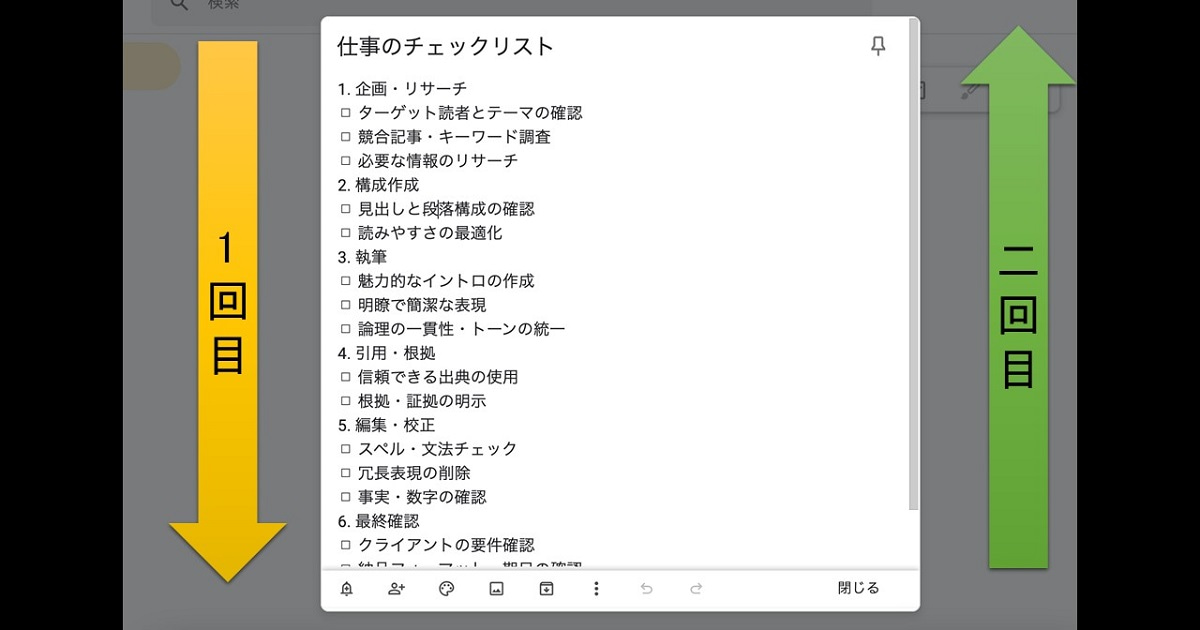

これをひとりで行なう場合は、「1人双方向型」と呼ばれる方法になります。こちらは1度目のチェックを終えたら、今度は物理的に逆方向からチェックを行なうようなかたちです。この方法は、先に説明した「2人連続型」と同等の精度だといいます。*4

じつのところ、こうして確認作業を逆方向にするだけで、目の前の作業の景色が変わります。上の図で、矢印内の1回目の数字をあえて、2回目で漢字に変えていますが、ある意味これくらいの変化だと言えるでしょう。

非常にシンプルな方法ですが、緊張感が途切れないのでおすすめです。

ちなみに、同資料によれば、指差し呼称を行なうと、ミスのリスクは1/6に減少するといいます。*4 状況に応じて、指差し確認も取り入れてみては?

***

「確認力」を強化するための具体的な方法として、チェックリストの活用、ミスをたどるプロセス、生成AIの導入、そして医療機関のダブルチェックに学ぶ視点をご紹介しました。

これらの方法は、単にミスを減らすだけでなく、仕事の質を高め、周囲からの信頼を築く大きな一歩となるはずです。

そして、小さな確認の積み重ねは、私たちの大きな成長にもつながっていくでしょう。

*1: Google Play|Google Keep

*2: Todoist|機能

*3: 日経BizGate|本当にそれしかない?「チェックリスト」という安易な再発防止策

*4: 青森保健生活協同組合|医療機器安全ニュース

Shinya

大学では経済学を専攻。集中力があり、長時間、長期間にわたって勉強し続けることが得意。現在は、資格試験に向けて効率的な勉強法の情報を収集中。心理学にも関心があり、コミュニケーション力の向上を目指してさまざまなメソッドを学び、実践している。