パソコンやスマートフォンが生活の一部となった現代では、“目が疲れていない人” を探すほうが難しいのではないでしょうか。そうした “目の疲れ” は、もしかしたら私たちの想像以上に、仕事や勉強のパフォーマンスを低下させているかもしれません。その理由と、疲れ目予防に役立つ情報を紹介します。

【ライタープロフィール】

STUDY HACKER 編集部

「STUDY HACKER」は、これからの学びを考える、勉強法のハッキングメディアです。「STUDY SMART」をコンセプトに、2014年のサイトオープン以後、効率的な勉強法 / 記憶に残るノート術 / 脳科学に基づく学習テクニック / 身になる読書術 / 文章術 / 思考法など、勉強・仕事に必要な知識やスキルをより合理的に身につけるためのヒントを、多数紹介しています。運営は、英語パーソナルジム「StudyHacker ENGLISH COMPANY」を手がける株式会社スタディーハッカー。

日本脳科学関連学会連合|脳には窓がある?

津田眼科医院|目を温める治療について(ホットパック)

くすりと健康の情報局 by 第一三共ヘルスケア|眼精疲労の予防

くすりと健康の情報局 by 第一三共ヘルスケア|眼精疲労の症状・原因

ダイヤモンド・オンライン|「目の病気」治療で、脳神経や精神面を追求する眼科医が誕生した理由

「見ること」は目と脳の共同作業で実現する

パソコン仕事に集中して目が疲れてくると、頭がよく回らなくなってくる。逆に、情報をインプットしすぎたり、考えすぎたりして頭が疲れてくると、だんだん何かに焦点を当てて「見る」ことが苦痛になってくる……。

みなさまには、こんな経験がありますか? じつを言うと筆者にはよくあります。

そうした経験を繰り返すうち、「目と脳のあいだには強い相互作用が働いている」と、体感的に理解するようになりました。少し調べてみたところ、その理解は大きくズレていないようです。ただし、“相互作用が働く個別のもの” というよりは、共同体と表現するほうがイメージに近いかもしれません。

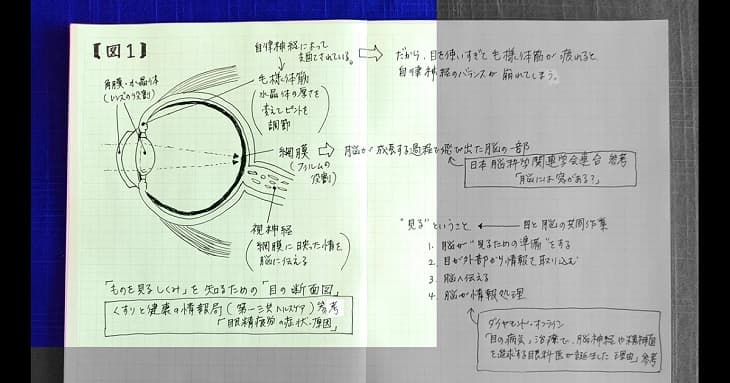

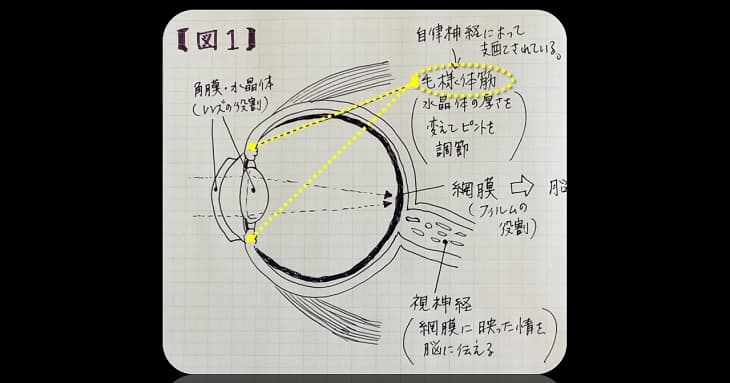

国内の基礎・臨床脳科学関連19学会によって設立された「日本脳科学関連学会連合」によると、私たちの目の奥にある網膜は、脳という臓器が成長の過程で飛び出た一部分なのだそう。したがって、発生学的・解剖学的に “網膜は脳の仲間” なのだとか(参考元:日本脳科学関連学会連合|脳には窓がある?)。

また、神経眼科・心療眼科の第一人者として知られる、井上眼科病院名誉院長の若倉雅登氏いわく

『見る』とは目と脳の共同作業で、どちらかに不都合が生じれば快適な視覚は得られない

とのこと。若倉氏の説明をもとに “見る作業” の流れを追ってみると、こんな具合になります。

- 脳が “見るための準備” をする

- 目が外界から情報を取り込む

- 目から脳へ情報が送られる

- それを脳が意味あるものとして情報処理

この4まで到達してやっと、“見る作業” が完結するとのこと。

(参考および引用元:ダイヤモンド・オンライン|「目の病気」治療で、脳神経や精神面を追求する眼科医が誕生した理由)

つまり、目と脳がスムーズに協力し合えるからこそ、私たちは見たものを理解でき、行動にもつなげられるわけで――目が元気で脳が疲れていても、脳が元気で目が疲れていても、それは叶わないのです。

「目の使いすぎ」は全身にまで影響を及ぼす

また一方で、目の使いすぎは、人間の生命維持に欠かせないシステムを混乱させてしまうそうです。

医薬品メーカーの第一三共ヘルスケアが運営する「くすりと健康の情報局」によると、水晶体の厚みを変えてピント調節を行なう目の筋肉=毛様体筋(【図1】参照)は、自律神経に支配されているとのこと。そのため、目を酷使して毛様体筋が疲れると、自律神経のバランスが崩れてしまうのだとか。

(参考元:くすりと健康の情報局 by 第一三共ヘルスケア|眼精疲労の症状・原因)

一般的に自律神経は、生命維持に欠かせない機能(呼吸・血液循環・体温調整など)をコントロールするシステムだと伝えられています。

だからこそ、自律神経のバランスが崩れると「目が重い、痛い、まぶしい、目がかすむ、乾いた感じがする、充血する、まぶたがピクピクする、まばたきが多くなる など」が起こるうえ、全身には「頭痛、首や肩のこり、イライラ感、吐き気」といった症状が表れてしまうそうです(カギカッコ内引用元:同上)。

じつは筆者、年々強まる「モチベーション維持と集中力維持の難しさ」を、年齢のせいだと決め込んでいました。でも、こうした症状を見ると思い当たる節があるので、もしかしたら5割くらいは、目の使いすぎによる自律神経の乱れが影響しているのかもしれません。

「疲れ目」を防ぐためにできること

そこでさっそく、「くすりと健康の情報局」内にある眼精疲労(疲れ目が進行し、休んでも回復しない状態)の予防策を参考に、できるものから実践してみることにしました。以下は、その要素をまとめて箇条書きにしたものです。

- 目とパソコン画面の距離は40cm以上にする

- 必要に応じて適切なメガネをかける

- パソコン作業をするときの姿勢をよくする

- 太陽光がパソコン画面に入り込まないようにする

- 1時間のパソコン作業をしたら15分程度の休憩をとる

- 休憩が難しければパソコンから目を離して休める

⇒パソコン作業以外の仕事をはさむ

⇒窓の外を見る(遠くの風景など) - 意識的にまばたきを増やして目をうるおす

- 加湿器を置いて部屋の乾燥を防ぐ

- エアコンの風を避け、乾燥を防ぐ

- 目にいいとされる食品をとる

ビタミンA・B1・B6・Eが豊富な食品(レバー・うなぎ・豚肉など)や、アントシアニンを含む食品(ブルーベリーなど)

(参考元:くすりと健康の情報局 by 第一三共ヘルスケア|眼精疲労の予防)

また、目を温めると血流がよくなり、眼精疲労に効果的なので、市販のホットアイマスクで朝晩2回、5分ほど目を温めるのもいいそうです。ただし、目にかゆみ、充血、腫れ、痛みがあるときなどは避けてください、とのこと(参考:津田眼科医院|目を温める治療について(ホットパック))。

筆者もさっそく、市販のホットアイマスクを使ってみました。正直なところまだ数回の使用なので、目の疲れがとれたかどうかはハッキリと実感できていません。ただ、パソコン作業を長時間行なった際の、目のかすみは少し緩和されたようです。

しかも、就寝前に使ったら寝入りがよくなりました。副次的効果もあることだし、これからも続けようと思います。

そのほか、視覚過敏の方の声を反映し、目に負担をかけないグリーンの用紙を使ってつくられた「目に優しいノート」といったものもあります。光の反射を和らげるので、長い時間使用しても目が疲れにくいとのこと。

筆者も実際に、このノートを使って前出の【図1】を描きましたが、想像以上に明るいグリーンの用紙でありながら、不思議と目にすんなり心地よく、快適な印象でした。目を労わるひとつのツールとして、取り入れてみてはいかがでしょう?

このノートに関しては、こちらの記事で詳しく紹介しているので、よろしければご覧ください。

>>「本当にこれで目が疲れないの?」半信半疑だった私が “目に優しい〇色のノート” を仕事で使ってみた驚きの結果。

***

仕事や勉強を頑張ろうと思っても、目の疲れを放置したままでは、なかなかうまくはいかないものです。仕事や勉強にもっと集中できるよう、ぜひ目を労わる習慣を取り入れてくださいね。