労働生産性向上が大きな社会課題となっている日本では、「生成AI」は主に効率化のためのツールとして活用されています。しかし、「それだけではもったいない」というのは、世界的な総合コンサルティングファームであるアクセンチュアでAI・アナリティクス部門の日本統括を務める保科学世さん。保科さんがすすめるのは、「アイデア出し」における生成AIの活用です。具体的な活用方法に加え、注意点についても解説してもらいました。

構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人

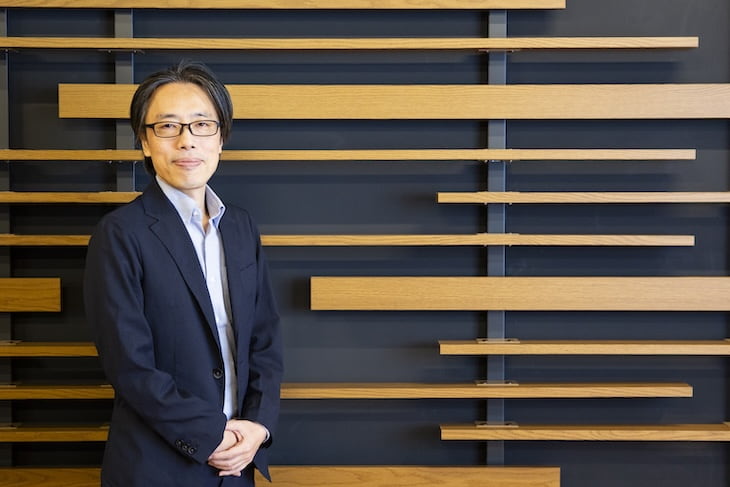

【プロフィール】

保科学世(ほしな・がくせ)

アクセンチュア株式会社 執行役員。データ&AIグループ日本統括 AIセンター長。アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京共同統括。慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士(理学)。アクセンチュアにてAI・アナリティクス部門の日本統括、およびデジタル変革の知見や技術を結集した拠点「アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京」の共同統括を務める。『AI HUBプラットフォーム』や業務領域ごとに体系化したAIサービス群『AI POWEREDサービス』などの開発を統括するとともに、アナリティクスやAI技術を活用した業務改革を数多く実現。『データドリブン経営改革』(日経BP)、『責任あるAI』(東洋経済新報社)など著書多数。厚生労働省保健医療分野AI開発加速コンソーシアム構成員などを歴任。一般社団法人サーキュラーエコノミー推進機構理事。

- ChatGPTを「アイデア出し」に使わないのはもったいない

- 「役割」を与えることで、欲しい情報を的確に引き出す

- 同じ質問でも手を変え品を変えすることは、アイデアの幅を広げるだけでなくリスク対策にもなる

ChatGPTを「アイデア出し」に使わないのはもったいない

ビジネスにおいて生成AIを活用できる場面は、会社のブログ記事やメールなどの文章作成にその校正、長文の要約、外国語の翻訳、プレゼン資料の作成、ウェブサイトやSNSに掲載する画像の作成などじつにさまざまです。

なかでも多くの人におすすめしたいのが、生成AIを「アイデア出し」で活用することです。多種多様な情報に簡単にアクセスできるようになった現在の消費者ニーズは、かつてに比べてより刹那的で細分化されています。この消費者の移ろいやすい心を掴む商品やサービスをいち早く創り出す「アイデア出し」の重要性は、よりいっそう増しているのです。

ところが、日本では主にタスクの時間短縮のために生成AIを使いがちだという調査結果があります。アメリカをはじめとした海外では、アイデア出しに生成AIを活用する割合が日本と比べはるかに大きいこととは対照的です。

日本のビジネスシーンで効率化が重要な課題であるのはたしかです。でも、同じように重要な課題である「アイデア出し」に生成AIを活用しないのは、もったいないとしか言いようがありません。

もちろん、ひとりで必死に考えてアイデアを思いつくこともありますが、悶々として行き詰まってしまうことのほうが多いのではないでしょうか? 一方、同僚などと話をしているうちに頭のなかが整理され、突然アイデアを思いつくこともあります。

これは、「対話をするプロセスでその内容が自身に作用し、潜在的な認識や考えに気づくこと」を意味する “オートクライン効果” によるもの。そして、これと同様の効果を、生成AIとの対話でも得られるのです。

「ChatGPT」などのAIチャットツールは、回答に対して質問を重ねると、先の質問や回答を踏まえたうえで新たな返答をしてくれます。アイデアそのものを返答するように質問することもできますが、まさしく人と話をしているかのように、生成AIとの対話を通じてオートクライン効果が生まれ、新しいアイデアを得られることもあるのです。

「役割」を与えることで、欲しい情報を的確に引き出す

アイデア出しと言うと、新たな商品やサービスのアイデアの創出をイメージするかもしれませんが、それだけに限りません。広告のコピーなどクリエイティブな内容から報告書やメールの下書きといったものまで、あらゆる場面で生成AIにアイデアを出してもらえます。ここでは、ChatGPTを例にその方法を解説します。

最初のポイントは、ChatGPTに「あなたは○○です」と「役割」を与えること。なぜなら、ChatGPTは膨大なデータから構築されているため、まったく前提条件を与えずに質問や指示をすると、ふんわりしたあいまいな回答が返ってくる可能性が高いからです。

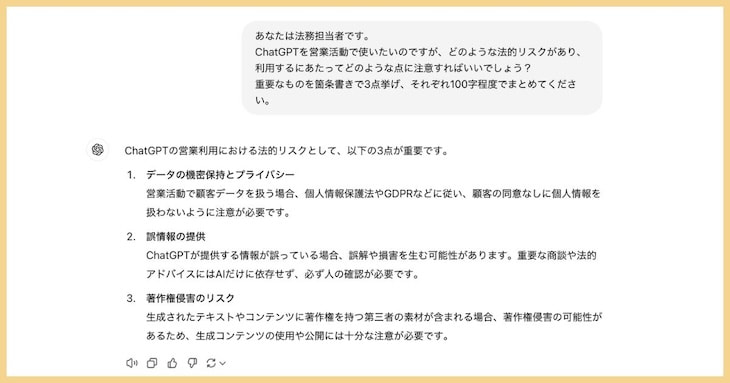

ですから、たとえばセールスパーソンがなんらかの新しい試みをしたいときに法務の観点で回答が欲しいというケースなら、こんなプロンプトになります。

「あなたは法務担当者です。

ChatGPTを営業活動で使いたいのですが、どのような法的リスクがあり、利用するにあたってどのような点に注意すればいいでしょう?」

こうすれば、ChatGPTは法務担当者になりきって、アドバイスをしてくれます。回答をシャープにするには、以下のような要点を絞り込む指示文をつけてみましょう。

「重要なものを箇条書きで3点挙げ、それぞれ100字程度でまとめてください」

先のプロンプトにこのように続ければ、欲しかったものにより近づいた回答が返ってくるでしょう。与える役割はなんでもよいので、アドバイスが欲しければ「プロのコンサルタント」、広告のアイデアが欲しければ「プロの広告クリエイター」と状況にあった役割を与えましょう。このChatGPTに役割を与えることが、アイデア出しのための基本中の基本です。

同じ質問でも手を変え品を変えすることは、アイデアの幅を広げるだけでなくリスク対策にもなる

また、同じ質問でも役割を変えてすることもアイデアの幅を広げられるポイントになります。例えば新商品のアイデアをChatGPTに尋ねる場合、商品の作り手である商品企画部員の役割を与えますか? それとも商品の買い手である消費者の役割を与えますか? このように同一のお題でも複数の役割をChatGPTに与えることで、多様な観点が織り込まれた、バランスのいいアイデアを引き出せるでしょう。

役割を変えるのが難しければ、同じ質問でも違った聞き方で問いかけることも有効です。すでにChatGPTを使ったことがある人ならわかると思いますが、ChatGPTに同じ質問をしても毎回同じ回答が返ってくるわけではありません。ChatGPTは、単に質問に対して最も適した確率の高い単語を選択するだけでなく、意図的に確率が低い単語を一定の頻度で選ぶ「ランダム性」を組み込んでいます。この仕組みにより、ユーザーは毎回異なる内容の多様な回答を得ることができます。この多様性がアイデアの幅を広げるのです。

そういう意味では、ChatGPTとは別の生成AIを使うのも手です。いまは、ChatGPTのほかにもGoogleの「Gemini」、Anthropicの「Claude」といったAIチャットツールが登場しており、それらを使ってアイデアの幅を広げることも可能です。

また、ChatGPTに同じ質問でも違った聞き方を複数回する、あるいは複数のAIチャットツールを使うことは、「ハルシネーション(Hallucination)」の対策にもなりえます。ハルシネーションとはもともと「幻覚、幻影」という意味の英単語ですが、IT用語としては「生成AIが事実とは異なる情報や存在しない情報を生成する現象」を指します。

ChatGPTを使っていて、事実とまったく異なる回答が返ってきた経験がある人もいるのではないでしょうか? それが、一見して「どう考えてもおかしい」とわかるものならともかく、「いかにも真実っぽい」ものである場合、その情報を信じ込んでしまいかねません。結果的に誤った情報に基づいて判断をしてしまう危険性があるのです。生成AIの活用方法とともに、それにともなう注意点も知っておいてほしいと思います。

【保科学世さん ほかのインタビュー記事はこちら】

アクセンチュア執行役員が教えるChatGPT活用。「使い倒す」ことからすべてが始まる

AIの影響を受けやすい「2つの職種」と、いますぐ磨くべき「コミュニケーションスキル」

清家茂樹(せいけ・しげき)

1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。